| 科邪教父于光远之六:“马克思主义经济学家”(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 送交者: 亦明_ 2022月09月18日07:42:16 于 [教育学术] 发送悄悄话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 回 答: 科邪教父于光远之六:“马克思主义经济学家” 由 亦明_ 于 2022-09-18 07:38:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

四、老眼独到

根据于光远自己的总结,他的《探索》1-5卷有非常多的新见解,而他之所以会愤愤不平,拉赞助出评论集,就是因为自己的那些新见解没有得到足够的重视。于光远举出了三个例子:“比方说,在1956年我就对斯大林提出的‘有计划(按比例)发展规律’提出异议”、“又比方说,我在1980年2月就正式提出把‘各尽所能,按需分配’改回‘各尽所能、各取所需’”、“又比方说,据我查证,在马克思、恩格斯的著作中,他们是严格区分‘公有’和‘社会所有’这两个词的。”【30】关于其中的第三点,笔者已经在上文做了详细的分析【144】,所以,下面仅分析于光远的前两个“比方”,附带评论一下于光远对政治经济学的另一项独特贡献,即将数学引入政治经济学。

1、“有计划(按比例)”vs.“有计划和按比例”

于光远说他“在1956年我就对斯大林提出的‘有计划(按比例)发展规律’提出异议”,是这么回事:

“我认为有计划和按比例不是一回事,社会主义制度的规律可表达为‘有计划地按比例发展的规律’。这篇文章收入第一卷。后来我的观点几度变化,从‘有计划地按比例发展的规律’到‘有计划地发展的规律’到‘社会主义计划性的规律’,可是直到现在,人们还在讲‘有计划(按比例)发展的规律’,而不讲为什么还要继续肯定这个规律的道理。”【30】

事实是,于光远“对斯大林……提出异议”是在1957年,也就是在斯大林惨遭赫鲁晓夫鞭尸的一年之后;并且,那篇文章全文长达六、七千字,共分为七节,只是在最后一节,于光远才“附带谈一个不很重要的问题”,即“我认为有计划和按比例不是一回事”:

“现在政治经济学的研究和讲授中把国民经济有计划发展规律称做国民经济有计划(按比例)发展的规律。我觉得把‘按比例’三个字放在括号里面,作为‘有计划’的同义语,是不十分确切的。因为国民经济有计划地发展的含义是指:在社会主义制度下,国民经济的发展必然是有计划的(当然如前所讲所谓有计划是相对的不是绝对的)。它的根本思想是说明在社会主义经济发展中计划的作用。而国民经济按比例地发展的含义是指:在社会主义制度下,国民经济各部门和再生产各个方面,在经济发展过程中基本上可以保持适当的比例关系,基本上保持平衡,因而在经济发展的过程中可以避免危机,避免生产的破坏。它的根本思想是说明在社会主义经济发展的过程中,国民经济各部门、再生产各方面间的比例关系保持平衡和平衡破坏的情形不同于资本主义经济。当然计划的主要内容(不是唯一内容)是规定适当的比例关系,同时社会主义制度下国民经济能够按比例地发展,是由于社会主义经济是有计划地发展的。这就是说‘有计划’和‘按比例’是不能分开的。但是‘有计划’发展和‘按比例’发展所说明的终究是不同的方面。因此我认为,在我们想说明社会主义经济发展是有计划时,不妨简单地称这个规律为国民经济有计划发展的规律。如果还想特别说明社会主义经济是按比例地发展这个特点时,不妨把‘有计划’‘按比例’两者联系起来称这个规律为国民经济有计划和按比例发展规律,而不把‘按比例’三字放在括号里面。”【145】

同样,在1978年的一个报告中,于光远总共讲了十四个问题,只是在讲到第四个问题“国民经济有计划发展的规律”时,他才用了三百余字——那篇文章的“摘要”版就长达四、五万字——解释自己为什么不提“按比例”这仨字儿。【146】所以说,于光远在1995年把这个“不很重要的问题”拿出来,当作自己三、四十年“探索”历史中的第一重大见解,这本身就匪夷所思。更让人感到大惑不解的是,在于光远看来,一旦他提出了“异议”,其他人就应该闻风响应,也跟着他改口。也许“大判官”当久了,就会那么任性。

事实是,在《人民日报》发表的《苏联社会主义经济问题》的译文中,“有计划的(按比例的)”只出现了两次;而“有计划发展、按比例发展”、“有计划的、按比例的”则各出现了一次。【147】同样,在苏联《政治经济学教科书》中,也有这样的话:

“有计划发展的规律并不包含决定国民经济的比例的任务。社会主义经济的比例的性质是由社会主义的基本经济规律的要求决定的。”【148, p.450】

也就是说,任何人只要完整地阅读那本只有四万余字的文章,都不大可能会产生“把‘按比例’三个字放在括号里面,作为‘有计划’的同义语”这样的理解。确实,薛暮桥从1953年起就使用“有计划、按比例”这样的说法【149】,到九十年代仍是如此【150】。同样,张闻天也没有把“按比例”当作“有计划”的同义语,如他在1959年召开的庐山会议上对“大跃进”的批评,主要就是说它“破坏了按比例发展的法则”、“打乱了工农业劳动力之间的正常比例关系”、“积累与消费的比例失调,固定资产和流动资金的比例失调”,等等。【151】两年后,张闻天又这样写道:

“所谓‘国民经济有计划按比例发展的规律’,应该把有计划与按比例分开。按比例发展的规律,是社会主义经济的客观规律;而有计划的领导则是属于上层建筑,是政治思想领域的东西,属于人的主观能动作用。”【152】

实际上,于光远的观点问世后,招来不少反对意见。例如骆耕漠就在1959年表示,“国民经济有计划按比例发展规律”这个名称“是恰当的”。【153】同样,一个叫宋泽的人也说:“我们认为有计划按比例发展规律,实质上是一个规律,一个社会主义特有的规律,既不是两个规律,也不是两个规律的混合物。”【154】 也就是说,于光远说别人不顾自己的“异议”继续沿用旧说法“而不讲为什么还要继续肯定这个规律的道理”,如果不是罔顾事实的话,那只能是因为他真的如自己所说,也和“大家”一样,“都很忙,没有时间去看别人写的东西”。问题是,如果真的是因为自己“没有时间去看别人写的东西”的话,他又凭什么断言别人“不讲为什么还要继续肯定这个规律的道理”呢?

2、“各取所需”vs.“按需分配”

于光远说“我在1980年2月就正式提出把‘各尽所能,按需分配’改回‘各尽所能、各取所需’”,具体内容如下:

“前面这样一种译法是我在1958年提出的,很快就被党中央所采纳。不到半年,我认为这种译法已经引起了误解,因此我一直主张改回去。我在《政治经济学社会主义部分探索》(二)中从政治经济学社会主义部分的角度讲了应该改回去的道理,可是直到现在,还是在用我提出的那个不好的译法,也没有讲出不应改回的道理。”【30】

据于光远说,在1958年以前,中共正式文件中对共产主义分配原则的提法都是“各尽所能,各取所需”。但是,在1958年,王明给中共中央写信说,这个提法不正确,因为它会误导人们以为到了共产主义,任何人都可以随意索取自己想要的东西。毛泽东因此责令中宣部研究此事,于光远建议用“按需分配”取代“各取所需”【155】,结果导致谬种流传。

(1)追根溯源:于光远的屡次三番

于光远首次提到这个问题,是在1978年1月做的一个长篇报告中。那个报告题为《谈谈社会主义公有制和按劳分配问题》,总共讲了十二个问题。在讲到第三个问题“为什么在推翻资本主义制度后,只能直接过渡到社会主义公有制和按劳分配”时,于光远“顺便”提到了“‘按需分配’这个词的翻译问题”:

“在过去一段很长的时间里我们用的是‘各取所需’这样的译文。在1958 年改译为‘按需分配’。改译的原因是,原文的直译本来是:‘按照他们的需要给每个人’,不是‘每个人去取他们所需要的’。而且注意到在共产主义高级阶段,个人消费品也总是由社会来分配的,不是由每个人自己去取的。但是这样改译也发生了另外一些问题。第一,原译‘各取所需’虽然不是直译,但是也是有根据的,根据就是列宁的《国家与革命》。在《国家与革命》中,列宁很清楚地写道:到共产主义高级阶段‘社会就不必在分配产品的时候规定每人应当领取的产品数量;每人将“按需”自由地取用’。改译之后就看不出这个意思了。第二,用‘各取所需’这个翻译能够明显地给人以一个产品极大丰富的印象,而用‘按需分配’这个翻译,则很容易使人误认为以需要为尺度,低标准地对某些消费品实行按人配给(即分配给每人的消费品是和他的需要成比例,而不是可以充分地满足每一个人的需要),同共产主义高级阶段个人消费品的分配是同属于一个范畴的。”【156】

据《人民日报》记者吴学灿说,大约在1978年年底前后,于光远又在一次会议上说,他准备正式向中央建议,把“按需分配”改回“各取所需”。【157】

问题是,既然“各取所需”是误译,“按需分配”是对它的“改正”,于光远为什么要无事生非,非要将之改回到原来的错误呢?实际上,于光远提出的那两个理由,明眼人一看就不能成立。因为如果在马克思与列宁之间出现观点差异,按理应该以马克思的文字为准,因为不论是在中国还是苏联,以及整个社会主义阵营,“列宁主义”的地位都排在马克思主义之后——斯大林就强调“列宁始终是马克思和恩格斯最忠实最彻底的学生,他是完完全全以马克思主义的原则为依据的。”【158】确实,列宁的《国家与革命》作于1917年,但斯大林却在1931年引用马克思的名言说,在共产主义阶段,生活资料的分配是劳动者按自己的需要“来领取”(будет получать за свой труд в соответствии со своими потребностями)。【159】所以,于光远要以列宁来“修正”马克思,明显于理不合。而吴学灿看重的似乎就是这一点,在为于光远叫好时,这样写道:“‘各取所需’是列宁对马克思的发展,改为‘按需分配’是从列宁那里后退了。”【157】

其次,“各取所需”固然能够“给人以一个产品极大丰富的印象”,但它给人的另一个印象就是产品分配的主宰者是劳动者个人。显然,相对于前一个印象,后一个印象的弊端更大——这也是王明当初上书中共中央的唯一原因。实际上,在“按需分配”被中共中央采用后,时任中共中央马恩列斯著作编译局副局长的张仲实就亲自出面,在《人民日报》上对这个改正做出解释:

“‘各取所需’的译法的缺点同‘按劳取酬’相类似,而且更为严重。这句话按照原文和上引的几种外国语言的译文,意思本来是说‘按需要给予’,是以社会为主体来说的,不是以个人为主体来说的。按需要给予,仍然要经过社会的有组织有计划的分配;并不是说,各人需要什么,需要多少,就可以不通过任何分配计划,直接到某个仓库里去随便取出什么,取出多少,像‘各取所需’这句话所可能暗示的那样。”【160】

而在那之前十天,中国共产党第八届中央委员会第六次全体会议通过了《关于人民公社若干问题的决议》,其中写道:

“社会主义的原则是‘各尽所能,按劳分配’;共产主义的原则是‘各尽所能,按需分配’。共产主义的分配制度更合理,但是这只有在社会产品极大地丰富了以后才可能实现。”【161】

也就是说,中共中央在推出“按需分配”这个说法时,就已经对其实现的条件予以了明确的界定。

总之,于光远在1978年提出的两条“改回”理由,全都是强词夺理,凸显其别有用心。实际上,当《读书》杂志发表了吴学灿为于光远喝彩的文章之后,马上就有人举出了“各取所需”含有的三大弊端与之抗争,说:“两种译法,各有利弊,最好不要匆忙作出决定”。【162】而于光远则照例对他人的“异议”视若无睹,坚持鼓吹自己的主张。

1980年,于光远又找出了两条“改回”的理由。第一条理由是他从吴学灿那里“借”来的,即要在1958年刮共产风和“按需分配”问世之间建立因果关系。可笑的是,于光远说了一溜十三遭,也不得不承认这样的事实:“使用‘按需分配’这样的语言”对刮共产风“并不起什么特别重要的作用”。可即使如此,他仍旧坚持说“我看还是有一定关系的”【163】、“我觉得也不无一点关系”【155】。显然,于光远的这个理由没有任何客观依据,而完全是他的主观感觉。而他之所以非要把它拿出来当作一条理由,只有一个合理的解释,那就是“滥竽充数”。

第二,于光远试图从历史资料中来为“改回”寻找理由:

“这个词,斯大林在一次与外国代表团谈话时说,是法国社会主义者最先使用的。我查了查,的确是这样,依我现在了解到的这八个字,最早出现在卡贝的《伊加里亚旅行记》一书的一张图表中。从卡贝原来的法文硬译过来就是‘〔社会〕按照能力从各人那里去〔取〕,〔社会〕按照需要去〔给〕各人’,法文既没有主词也没有动词,完全在外文词法中的‘格’上把意思表达出来。在这里前半句的‘各人’用的是第二格——‘属格’,后半句中的‘各人’用的是第三格——‘与格’。所以按照法文,把后半句改译成‘按需分配’并没有错。至于前半句‘各尽所能’是根据德文翻译过来的。马克思在《哥达纲领批判》中把前半句的‘各人’从第二格改为第一格——‘主格’,就变成‘各人按照能力去〔做) ’了。”【163】

于光远的文章问世后不久,一个叫“叶林”的人发表了一篇文章讨论这个问题.该文虽然长达八千余字,但与于光远上面那段话有关的是下面这几句话:

“我查对了《旅行记》的几种版本,找到了这张‘图表’的出处。这句口号的原文是‘De chacun suivant ses forses; A chacun suivant ses besoins’它原来是这本书的第三版和第五版作为封面插图排列进去的一个图式,这是第一、二版所没有的。该书中文版是据第五版译出的,译者并没有把它看做是卡贝的原作,所以没有译载。究竟‘各尽所能,各取所需’这句口号是否在这本书里第一次出现,这尚有待进一步考证。”【164】

于光远显然是看到了这篇文章,所以,他在1981年把自己一年前的话改成了这样:

“我做了一些考证工作。我先是从斯大林全集中看到斯大林一次和外国代表团谈话时说这句话是法国空想共产主义者先提出来的。但是在这次谈话中斯大林没有指出首先说这句话的法国人是谁。后来请一位同志帮我查, 查到在卡贝的《伊加利亚旅行记》的某一版中有一张图表,在这张图表里确有这一句话。从法国空想社会主义者卡贝使用的法文原来的句法直译过来, 这句话应为,〔社会〕按照能力从各人那里去〔取〕, 〔社会〕按照需要去〔给〕各人’。马克思在《哥达纲领批判》中用了这句话, 那是1875年的事。在这以前三十年他在《德意志意识形态》一书中用过后半句。这是在马克思恩格斯全集中仅能查到有关这一句话的两处。”【155】

上面这段话,充分暴露出了“我国著名的马克思主义理论家”于光远对“马克思主义理论”到底了解到什么程度。

(2)饮水思源:马克思的真正来源

首先,斯大林从来就没有说过“这句话是法国空想共产主义者先提出来的”这样的话。原来,1927年9月,在和“第一个美国工人代表团”谈话时,斯大林回答了这样一个问题:“你能不能给我们简略地说明共产主义所力求建立的那个未来的社会?”斯大林给出了共产主义社会的七个特征,其中第五个特征是:

“在那里产品将按旧时法国共产主义者的原则实行分配,就是‘各尽所能,各取所需’。”【158】

于光远把这句话理解成“是法国空想共产主义者首先提出‘各尽所能,各取所需’的原则”,固然不能算错;但同样的话也可以理解成“是法国空想共产主义者首先实行的原则”,因为巴黎公社的分配制度,虽然不是“按需分配”,但据于光远说,它也“不属于按劳分配的性质”。【165】事实是,马克思、恩格斯、列宁都对巴黎公社予以高度评价【166】,所以张春桥才会把巴黎公社的分配原则说成是“彻底破坏资产阶级的等级制度、并不讲究什么物质利益原则”。【167】斯大林虽然对巴黎公社的评价不是很高,但他也承认,巴黎公社是苏维埃政权形式的“萌芽”,苏维埃政权是巴黎公社政权形式的“发展和完成。”【168】

其实,即使把斯大林的那句话理解成“是法国空想共产主义者首先提出‘各尽所能,各取所需’的原则”,它也不能被理解成是某个特定的法国人说的“这句话”。因为叶林的文章总结得非常清楚,“按需分配”思想有一个孕育、形成、发展、完善过程,从十六世纪“莫尔写作的《乌托邦》”到十八世纪中叶的“摩莱里的《自然法典》”,再到十九世纪中叶卡贝的《伊加利亚旅行记》,前后持续了几百年。所以,“在十九世纪中叶的法国这个口号已经是甚为流行了。”【164】所以说,于光远仅仅根据“卡贝的《伊加利亚旅行记》的某一版”上有相似的文字,就把它认定为马克思主义最重要原则之一的唯一来源——并且断言“马克思就并没有完全按照法文原句来直译”【155】,好像马克思在建立“科学共产主义”理论时,应该照搬法国空想社会主义理论似的——,不仅说明他的知识极为贫乏,而且还说明,他的思维方式,即所谓的“理性的智慧”,也不怎么“智慧”,恰恰相反,它与方舟子的“短路线性思维”【169】颇为神似。事实是,英国社会主义思想史专家科尔(George Douglas Howard Cole, 1889-1959)就一再说,提出“各尽所能,按需分配”这个公式之人是法国人路易·布朗(Louis Jean Joseph Charles Blanc, 1811-1882)。【170】而美国布法罗大学教授卢贝尔(Leo A. Loubère, 1923-2010)则认为,布朗和马克思的来源可能都是摩莱里(Étienne-Gabriel Morelly, 1717-1778)。【171】

那么,马克思的那句话到底是不是来自卡贝呢?答曰:可能性不大。之所以这么说,是因为,于光远所说的“卡贝的《伊加利亚旅行记》的某一版”,就是该书的第三版,它的出版日期是1845年。【172】而就在那之前一年,1844年8月4日,德国和瑞士的共产主义者在瑞士洛桑举行了一个集会。在会上,德国人奥古斯都·贝克尔(August Becker, c.1810–1875)做了一个题为《共产主义者想要什么?》的讲演,该讲演稿在当年年底出版。这是其中的一句话:

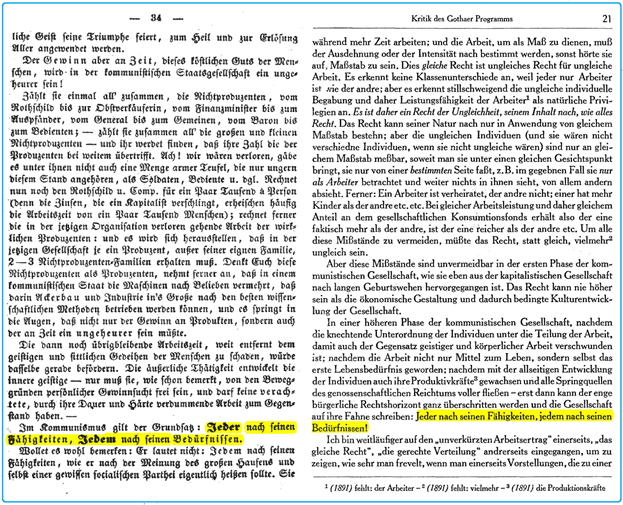

“Im Kommunismus gilt der Grundfaß: Jeder nach seinen Fähigkeiten, Jedem nach seinen Bedürfnissen.”【173】

译成中文就是:“共产主义的基本原则是:各尽所能,按需分配。”贝克尔的德文与马克思在《哥达纲领批判》中使用的德文一模一样:

“In einer höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft, nachdem die knechtende Unterordnung der Individuen unter die Teilung der Arbeit, damit auch der Gegensatz geistiger und körperlicher Arbeit verschwunden ist; nachdem die Arbeit nicht nur Mittel zum Leben, sondern selbst das erste Lebensbedürfnis geworden; nachdem mit der allseitigen Entwicklung der Individuen auch ihre Produktivkräfte gewachsen und alle Springquellen des genossenschaftlichen Reichtums voller fließen – erst dann kann der enge bürgerliche Rechtshorizont ganz überschritten werden und die Gesellschaft auf ihre Fahne schreiben: Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen!”【174】

这是标准的中文翻译:

“在共产主义社会高级阶段上,在迫使人们奴隶般地服从分工的情形已经消失,从而脑力劳动和体力劳动的对立也随之消失之后;在劳动已经不仅仅是谋生的手段,而且本身成了生活的第一需要之后;在随着个人的全面发展生产力也增长起来,而集体财富的一切源泉都充分涌流之后,——只有在那个时候,才能完全超出资产阶级法权的狭隘眼界,社会才能在自己的旗帜上写上:各尽所能,按需分配!”【175】

实际上,贝克尔在当时是一位颇有影响的人物,以“红色贝克尔”闻名遐迩。【176】在马克思和恩格斯1845年撰写的《德意志意识形态》中,贝克尔的名字出现了九次。【177】也就是说,马克思恩格斯的引文来自贝克尔的可能性要比来自法国人贝卡的可能性要大得多,尽管贝克尔的文字也不大可能是原创。

“各尽所能,按需分配”的可能来源 上图左侧为德国人奥古斯都·贝克尔1844年出版的《共产主义者想要什么?》一书【173】中的一页,右侧为马克思《哥达纲领批判》德文版【174】的一页,黄色标记显示“各尽所能,按需分配”这句话。

(3)正本清源:于光远为什么要坚持“改回”?

如上所述,于光远要将“按需分配”改回到“各取所需”的理由不仅根本就站不住脚,而且相当牵强。实际上,于光远对此也有感觉,所以他提出的终极理由是:“这不完全是个怎样翻译的问题,而是个科学的概念问题。”【163】。实际上,据说于光远在情急之际还曾给出这样一个理由:“换个提法学术界不易得出一个结论。”【164】这说明,于光远一而再再而三地坚持这个主张,只能是出于不可告人的目的,就像他后来非要把“公有制”改为“共有制”或“社会所有制”一样。【144】

那么,于光远非要“改回”的真实原因到底是什么呢?

原来,在四人帮倒台之后,于光远干的最大事业——也是他“站在改革前列”的最大成就,没有之一——,就是发起、主持了关于“按劳分配”的大讨论——这是他后来自己说的话:

“‘四人帮’倒台之后,我组织学术界针对‘四人帮’宣传的‘按劳分配产生资产阶级’、‘全面专政’、‘批判“唯生产力论” ’等召开了一系列理论讨论。这些讨论打破了长期形成的思想禁锢,推动了思想解放,同时也深化了政治经济学理论的研究。对于按劳分配概念、劳动报酬形式、按劳分配与平等的关系等问题作出了较以往更为深入的阐述。然而,越是深入的研究,越使我放弃了体系化的打算,而宁可围绕问题展开探索。”【72】

还记得于光远曾说过“粉碎‘四人帮’以后,我向国务院的领导提出要求,要求来完成1960年中央书记处交给我们的任务”这码事吗?显然,于光远之所以“向国务院的领导提出要求”,并不是真的想要“完成1960年中央书记处交给我们的任务”,因为他当时对那个任务一筹莫展;而是要籍此要挟该领导给他安排工作——当时的他,属于“‘待分配干部’,每天只可以到一个专设的办公室去看文件,无余事可做”。【125】所以,大约是在“要求”获得批准后,于光远就“找到吴敬琏和周叔莲说,我们应当做点什么。”(同上。)而这个“什么”就是讨论“按劳分配”。于光远后来还说,“组织理论界的同志从理论上批判‘四人帮’,是我在1977年活动的中心。”【178】

其实,于光远所说的“学术界”、“理论界”,在最初也不过就是“冯兰瑞、吴敬琏、周叔莲等4人”,而已。【125】虽然《吴敬琏传》的作者吴晓波说于光远“找事儿做”发生在“1976年冬日的一天”,但于光远本人却一再说,他“发起”北京经济学界举行经济理论讨论会这件事,是在1977年2月份。”【179】【180】而就在那之前不久,于光远的老搭档、时任中央编译局副局长的王惠德在《人民日报》上发表了一篇整版文章,题为《一个专卖假药的反革命骗子——从〈论对资产阶级的全面专政〉看张春桥怎样篡改马克思主义》,其中一节的标题就是《按劳分配为什么不可避免》。【181】也就是说,于光远在“没事找事”之际,找到了“按劳分配”这件事,背后肯定有高人指点。而吴晓波则说,于光远之所以选择这个题目向四人帮宣战,是因为“按劳分配是经济学上的一个常识性原则,很容易被论证明白,获得人们的共识和共鸣”。【125】

事实是,那场由于光远发起并且领导的大批判前后持续了将近两年;与之相比,那场至关重要的关于真理标准的大讨论则只持续了大约半年。为什么一个“很容易被论证明白”的问题,竟会搞得拖泥带水呢?答曰:“按劳分配产生资产阶级”这个思想根本就不是“四人帮”提出的,而是伟大领袖毛主席提出的:

“毛主席在谈到社会主义制度时说:总而言之,中国属于社会主义国家。解放前跟资本主义差不多。现在还实行八级工资制,按劳分配,货币交换,这些跟旧社会没有多少差别。所不同的是所有制变更了。毛主席指出:我国现在实行的是商品制度,工资制度也不平等,有八级工资制,等等。这只能在无产阶级专政下加以限制。所以,林彪一类如上台,搞资本主义制度很容易。因此,要多看点马列主义的书。”【182】

而在姚文元、张春桥后来发表的那两篇阐述“最高指示”的文章中,——两篇文章总共一万六千字——,“按劳分配”这四个字只出现了六次,其中三次出现在引文之中,对之议论最多的文字是张春桥的这两句话:

“我们从来认为,我们国家的商品不是多了,而是不够丰富。只要公社还没有多少东西可以拿出来同生产大队、生产队‘共产’,全民所有制也拿不出极为丰富的产品来对八亿人口实行按需分配,就只能继续搞商品生产、货币交换、按劳分配。”【183】

张春桥的这个观点,与“改革家”于光远的观点有什么不同吗?

最好笑的是,据姚文元说,“林彪反党集团的一个主要成员也在黑笔记中写道:‘按劳分配和物质利益原则’是发展生产的‘决定动力’。”【184】在文革之后,“林彪反党集团”和“四人帮”被捆绑到一起,合称为“林彪、四人帮反党集团”。因此,在今天看来,于光远当年领导的那场大讨论相当尴尬:既要维护毛泽东的权威,又要批判毛泽东的思想;既要把“四人帮反党集团”打倒,又不要让“林彪反党集团”站起来,真个是投鼠忌器,捉襟见肘,左支右绌,动辄得咎。所以,他们“批判四人帮”的主要手段,就是给“四人帮”栽赃,如冯兰瑞就说:“姚文元一九七五年抛出的黑文说,按劳分配会‘带来不平等’,‘会产生新资产阶级分子’”。【185】事实是,“姚文元一九七五年抛出的黑文”中的原话是:

“资产阶级影响的存在,国际帝国主义、修正主义影响的存在,是产生新的资产阶级分子的政治思想根源。而资产阶级法权的存在,则是产生新的资产阶级分子的重要的经济基础。”【184】

而这两句话,完全符合马克思列宁主义,因为列宁就说过“就产品‘按劳动’分配这一点说,‘资产阶级法权’仍然占着统治地位”、“战胜集中的大资产阶级,要比‘战胜’千百万小业主容易千百倍;而这些小业主用他们日常的、琐碎的、看不见摸不着的腐化活动制造着为资产阶级所需要的,使资产阶级得以复辟的恶果”这样的话。【182】显然是因为这个缘故,在冯兰瑞的大批判文章中,“资产阶级法权”这个词组一次都不曾出现过。而恰恰就是因为抓不到四人帮的直接把柄,于光远才会拿“在‘四人帮’授意下,朱永嘉把持的所谓‘上海市委写作组’写出整本的《社会主义政治经济学》”和“如天津南开大学经济系在1976 年也写了一本《政治经济学社会主义部分》”当靶子。【156】不仅如此,于光远还号召其其跟随者“决不应该忽视”四人帮的“私房话”、“零星的话”。【179】也就是说,为了找批判四人帮的茬,于光远们费尽了心机。

其实,虽然“按劳分配是经济学上的一个常识性原则,”但要把这个原则“论证明白”却绝非易事,至少对于光远这样的“沙发经济学家”来说是如此。别的不说,一个人讨论“按劳分配”,他首先得明白“分配”是怎么回事吧?而于光远恰恰就在这个问题上被卡住了——这是大讨论已经进行了一年多之后发生的故事:

“由于写作组的同志们对我国工资问题不够熟悉,于光远、林涧青提出,向人民大学借赵履宽来参加写作组。”【186】

也就是说,从五十年代起就对按劳分配问题夸夸其谈的于光远【187】【188】【189】,到了七十年代末仍旧“对我国工资问题不够熟悉”——当时所谓的“按劳分配”问题,主要就是关于国营企业工人的工资和奖金问题,因为按照于光远在五十年代的说法,在知识分子和国家工作人员中不能实行“按劳分配”【187】;而根据那篇经过邓小平批准、相当于对“按劳分配”大讨论一锤定音的文章——于光远将之认证为“是马克思主义的文章”【190】——,“按劳分配”只限于在国营企业工作的工人老大哥,农民小兄弟则必须“实行男女同工同酬”。【191】也就是说,于光远花费吃奶的力气搞的那个东西,其目的也不过就是要诱导 “领导阶级”好好干活,提高生产力,而已。专门研究“生产关系”的于光远就是没有想到,在当时,只要稍微调整一下生产关系,生产力就可能突飞猛进——如中国农村马上就要发生的改革那样;同样,领导了中国科学界二十多年的于光远更没有想到,提高生产力的关键就是把科学技术融入生产实践。

总之,也就是因为是在“以其昏昏,使人昭昭”,所以于光远后来曾这样抱怨道:

“本来,一般群众懂得的东西,我们就应该懂。可是,有这样的情况,在第四次按劳分配问题讨论会预备会议上,劳动局的同志介绍劳动局长座谈会的情况,给我一个感觉:一般同志懂的东西,我们在领导机关工作的同志反而不太懂,总是纠缠一些枝节问题,什么这个做法跟前几年文件中哪句话、哪个决定不一致。我们做一件事要想把所有文章、文件都照顾到,那就什么也做不了。”【192】

英语中有句成语,叫做“魔鬼存在于细节之中”(The devil is in the detail)。而于光远所说的“枝节问题”,就是那些隐藏着魔鬼的“细节”。他当然明白,“我们在领导机关工作的同志”之所以“总是纠缠一些枝节问题”,是因为不把这些问题搞清楚,他们就没法“领导”。而“理论家”于光远之所以非要忽视细节不可,表面上看是因为他嫌麻烦、怕浪费自己的时间和精力,但真实的原因却是他既搞不懂、也理不顺这些“枝节问题”。也就是因为懵懵懂懂,那个大讨论才会尾大不掉——在进行了将近一年之际,他们讨论的问题之一仍旧还是“什么是‘按劳分配’”。【193】

除了不懂装懂、栽赃构陷之外,于光远一伙搞大批判的另一个招数就是强词夺理,肆意诡辩,如曲解马克思、毛泽东的语录,甚至非要把“按劳分配”说成是“社会主义公有制的产物”。【191】实际上,早在五十年代,包括于光远在内的经济学家们大多都承认,“按劳分配是社会主义制度下资产阶级法权在经济上的表现”【188】、“‘按劳分配’仍是资产阶级式的法权”【189】、“这种多劳多得、少劳少得、复杂劳动比较简单劳动多得报酬的制度……还部分地保留着‘资产阶级式的权利’的残余”【194】。

而就是在那些与“四人帮搞的大批判”几无二致的“大批特批四人帮”文章之中,冯兰瑞的那篇文章才显得出类拔萃:她一边宣称“没有绝对的‘平等’和‘公平’”,一边承认“按劳分配”只是“形式上的平等”,而“按需分配”才是“事实是的平等”。【185】这与在《红旗》杂志上紧接着张春桥之后那篇文章所说——“我国现阶段实行‘不劳动者不得食’、‘各尽所能、按劳分配‘的社会主义原则,是对资本家榨取工人剩余价值的分配制度的否定。但由于各个劳动者在体力强弱、文化技术水平高低、赡养的人口多少等方面各不相同,而以同一尺度的分配应用在情况不同的劳动者身上,就必然出现事实是的不平等”【195】——,几乎一模一样。这就是于光远立意将“按需分配”改回原译的一个主要原因:按需分配与按劳分配在语音、语法、修辞等方面太过相像,因此将它改回“各取所需”才能凸显其在社会主义阶段之不可行。确实,根据吴学灿的诠释,使用“按需分配”有三大弊端,其中之一就是“容易使共产主义高级阶段的分配制度与原始公社的分配制度相混淆的。”【157】

实际上,从1977年12月起,由王惠德任副局长的中共中央编译局以“‘四人帮’……在‘资产阶级法权’问题上大作文章”、“不少同志对这个译名提出了意见”为由,决定“将《哥达纲领批判》和《国家与革命》两书中提到的das bürgerliche Recht、буржуазное право改译为‘资产阶级权利’。”【196】你都不用猜就应该知道,“对这个译名提出了意见”的那些“同志”之中,肯定就有于光远:

“‘四人帮’惯用的一个手法,就是运用一个‘说不清楚’的概念来制造混乱。……弄清楚《哥达纲领批判》里用的’资产阶级法权’究竟是什么意思,属于什么范畴,它在科学社会主义的理论中处于一个什么地位,在政治经济学当中处于什么地位;弄清楚在列宁著作中和我们党的文献中‘资产阶级法权’的含义。至于法权这个词的翻译问题,记得1956年9月,中共中央马恩列斯著作编译局曾经开过一个讨论会。……关于‘法权’的翻译,我认为也应该进行一番认真的科学研究才行。”【197】

事实是,“将《哥达纲领批判》和《国家与革命》两书中提到的das bürgerliche Recht、буржуазное право改译为‘资产阶级权利’”是绝对的误译,因为不论是德语“das bürgerliche Recht”,还是俄语“буржуазное право”,其中都含有“法律所赋予的权利”的含义。所以有人指出,“编译局这个改译是根本错误的,它歪曲了问题的实质,离开了马克思的原意,在理论上和实践上都是有害的”。【198】你以为于光远会在乎这些?

所以说,“改译”经典作家的经典著作,是于光远一伙“批判四人帮”的一大绝招,甚至可以说是“最后一招”——与方舟子所说的“装聋作哑其实是一切造假者在事情败露后的最后一招”【199】有一拼。只不过是,于光远虽然在改译“资产阶级法权”这个问题上顺利得逞,但他进一步要“改回”按需分配的企图却以失败告终:不仅“中央”没有采纳他的建议,连他担任总编辑委员会副主任的《中国大百科全书》也没有采用:在其第一版中,有词条“各尽所能,按需分配”而没有“各取所需”【200】;在第二版中,“按需分配”仍旧是其收录的词条之一。【201】

实际上,这并不是于光远第一次打着“学术”的旗号从事政治投机。看看这个故事:

“但是,左的残余势力仍然死死地守住列宁早期的思想,一有风吹草动,就要诋毁市场化改革,他们在论述什么是社会主义时,重点依然是计划经济。不同的是,他们打出了有计划的商品经济的旗号,以此极力诋毁市场经济。针对思想界的这种情况,光远说,与其让他们钻有计划商品经济的空子,倒不如提社会主义市场经济主体论。其要旨是:在新的历史阶段中,社会主义经济中不再有市场经济与计划经济并存的局面,整个社会经济只有市场经济,即市场经济成了主体,但市场经济并不排斥计划,市场经济也是有计划发展的。”【202】

前文提到【144】,为了“影响十五大”,于光远还在1997年匆匆抛出了那个《于氏简明社会主义所有制结构辞典初稿》。换句话说就是,于光远是一个名副其实的“政治经济学家”——以搞经济学为幌子来掩盖自己搞政治的实质——实际上,他后来就坦然承认,自己“是热心政治的人”。【203】

3、于光远与数学

于光远去世后,他的女儿、北大经济学院教授于小红发表了一篇纪念文章,其中,她一边说“在心中我很少把他当作一位有影响的经济学家”,一边又说,自己“想从个人的视角谈谈他在经济学研究上的一些特点。”于教授总结出了乃父经济学研究的三大特点:第一,“他是从大的视野出发关注和讨论经济学问题的”;第二,“他特别关注基层的情况”;第三,“以开放、创新的思维对待学术研究。”【204】其实,所谓“从大的视野出发关注和讨论经济学问题”,就是于光远自己承认的“说大话”、被别人指责的“说空话”【18】;所谓“关注基层的情况”,那主要发生在他退居二线之后,因为当时的中国政府已经不再需要他在“上面”指手划脚大言炎炎了,所以他才可以“一部轮椅走天下”【205】;而他的“以开放、创新的思维对待学术研究”最为可笑——这是于小红教授举出的第一个——也是唯一的——具体例子:

“早在上世纪60年代,父亲就产生了研究经济学中的数学问题并由此发展出新的数学方法和分支的想法,并打算着手写一篇〈物质资料生产的代数学引论〉,找到著名数学家华罗庚合作。……但是,由于学位制度的限制加上后来的‘文革’而未能实现。”【204】

上面这段话显然来自于光远在1994年撰写的一篇“自述”:

“我很早就意识到再成为自然科学家是绝无可能的了。可是对数学一直到文化大革命前,我还跃跃欲试。我认为数学并不属于自然科学, 正如哲学也不属于社会科学一样。把数学看作自然科学和把哲学看作社会科学是历史形成的误会。不仅社会科学的研究需要数学,而且社会科学的研究也会推进数学的发展。从笛卡儿、牛顿的时代起直到二十世妃,许许多多数学问题是从自然科学而且主要是从物理学中提出来的, 今后为什么不能从对现代社会化的经济的研究中多提出一些数学问题来发展数学呢?六十年代初我作了不少演算,以后又写过小半部《物质资料生产中的代数学引论》的文稿。初步接触这方面的问题后感到这个领域需要培养些青年人来做。后来看到大数学家冯·诺依曼(Johnvon Neumann)和经济学家摩根斯特恩(Oskar Morgenstern)的《竞赛论和经济行为》,就想到与华罗庚合作带几名研究生。华很赞同我的想法,而且到他任所长的应用数学所作了研究,可惜来不及实现,文化大革命就开始了,这个计划只得破产。”【206】

众所周知,从诞生时起,经济学就与数学形影不离,所以有人说,“几乎与经济学作为一门学科而存在的同时,数学就已经在对经济思想的探索和阐述中发挥了作用。”【207】确实,英国著名经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯(John Maynard Keynes,1883-1946)的父亲约翰·内尔·凯恩斯 (John Neville Keynes, 1852-1949)在1891年出版的《政治经济学的范围与方法》(The Scope and Method of Political Economy)一书中就系统地讲述了数学和统计学在经济学中的应用。1929年,这本书的方法论部分被译成汉语,以《经济学方法论》在中国出版。【208】实际上,即使是在“政治经济学”中,苏联人在二十世纪二十年代也已经开始运用数学方法。【209】而按照于小红教授的说法,他父亲要将经济学与数学相结合的想法是“早在上世纪60年代”才产生——“早”在哪儿啊?最好笑的是,于光远之所以要把数学与经济学结合起来,其目的并不是为了“发展”经济学,而是要“发展数学”。

事实是,于光远第一次在政治经济学论文中使用数学方法是在1956年,而他的目的确实是要“发展政治经济学”,只不过是,他的那个尝试以失败告终。

原来,根据《共同纲领》,中国经济的发展目标就是“稳步地变农业国为工业国”;而完成这个转变的关键,就是“应以有计划有步骤地恢复和发展重工业为重点”。中国之所以要走优先发展重工业的工业化道路,主要原因就是因为“苏联老大哥”:他们不仅有成功的经验,而且还有言之成理的理论,因为“早在”19世纪末,列宁就根据马克思在《资本论》中对资本主义扩大再生产的论述,推导出“增长最快的是制造生产资料的生产资料生产,其次是制造消费资料的生产资料生产,最慢的是消费资料生产。”【59】所谓“制造生产资料的生产资料生产”,就是指重工业。所以,1954年3月3日,《人民日报》发表了一篇社论,其中说:

“从首先发展重工业来实现国家的社会主义工业化,这是列宁、斯大林根据社会扩大再生产必须使生产资料的增长占优先地位的原理和社会主义的基本经济法则所创造出来的建设社会主义国家的方法。……苏联过去所走过的道路,正是我们今天要学习的榜样。”【210】

可是,“优先发展重工业”这个既定方针,在1955年7月召开的全国人大会议上,竟然成为一个重要议题,所以《人民日报》才会开足马力发表这样的文章:《解放军出席全国人民代表大会会议的代表 热烈拥护五年计划中优先发展重工业方针》【211】、《全国人民代表大会代表在分组讨论中发言 强调必须优先发展重工业》【212】、《必须优先发展重工业》【213】。问题是,既然是既定方针,为什么还要重新讨论呢?

这是因为,在1953-1954年间,苏联经济学界对“生产资料优先增长”这一所谓的马克思主义政治经济学基本原理发生了争论,有人认为这条原理对社会主义社会不适用。【214】【215】这一“修正主义”思潮在苏联遭到了强硬反击。【216】【217】而最早加入这个反击阵营的中国人,就是于光远,他化名“丁肖逵”在《经济研究》上发表了一篇文章,其目的就是用数学方法来证明“在扩大再生产下生产资料优先增长”这个“马克思再生产理论的根本原理”是正确的。【218】而就是这篇文章,后来被追认为“我国第一篇用数学方法来研究解决问题的文章”。【219】

问题是,于光远为什么一蹴即止、半途而废?

原来,就在于光远的文章发表后不到半年,《经济研究》发表了一篇署名“张华夏”的文章,题为《对“从马克思扩大再生产公式来研究生产资料优先增长的原理”一文的意见》,而其内容就是指出于光远论文中“存在着不少的缺点与毛病”——这是其中的第一条:

“首先我们认为作者在研究扩大再生产问题的时候使用了不必要的过于繁杂的数学公式与数学运算。这种繁杂的数学运算给作者带来了分析问题上的许多困难。我们知道, 作者这篇论文的主要目的之一是用数学方法来证明在资本有机构成不断提高的情况下生产资料优先增长的必然趋势。可是这个证明(由于使用了繁杂的数学运算)竟达到了很吃力、很勉强的地步,以致最后不得不‘不去作严格的数学证明’。”【220】

在当时,没有几个人知道这个“张华夏”到底是谁。但在今天,我们却知道,他1950年考入中山大学经济系,1957年毕业于复旦大学哲学系。【221】也就是说,在1956年前后,张华夏不过就是一个在校生;并且,他本人也没有专业数学训练背景。而就是这样一个人,把“我国第一篇用数学方法来研究解决问题的文章”批得近乎体无完肤。事实是,就像是面对所有的“批评指正”一样,于光远从来就没有对张华夏的这篇文章做出公开回应——这相当于对张华夏指出的“缺点与毛病”全都默认了。张华夏后来透露说,他的那篇文章“引起了于光远先生对他的关注”;但他直到1977年以后才“收到于光远先生的特别邀请,以中山大学自然辩证法学科代表的身份”参加全国科学技术规划会议。【222】

好笑的是,继张华夏之后,于光远在中宣部的老部下何祚庥也挤进“用数学方法来研究解决经济问题”这一领域,他与中宣部的另一位“部员”罗劲柏在《力学学报》上连续发表三篇文章,对马克思主义的再生产理论进行数学分析。【223】【224】【225】而于光远对那些分析没有做出丝毫公开反应,显然是放弃了这方面的“探索”。更好笑的是,何祚庥借此机会攀上了《力学学报》的主编钱学森【226】,这很可能导致他在七八十年代不肯跟着于光远“反伪”,只是到了1995年,也就是在中央做出“反伪”表态之后,他才匆忙爬上于光远的战车。显然,于光远当初的数学没有计算出这样的“政治经济学”结果。

“丁肖逵”再次发表文章,是在1963年,文章的题目是《捨象了产品的特殊形态后的投资效果的概念和它的計算方法》。由于这篇文章以“我们”为主语,并且于光远在同时期还撰写了一篇关于再生产的长文【60】,但其中却没有使用任何数学方法,所以“我们”基本上可以推定,那个在1956年“用数学方法来研究解决(马克思主义政治经济学)问题”之人,并不是于光远,而是他“找到”并要与之“合作”的华罗庚。而那篇文章之所以出糗,显然是因为华罗庚不懂政治经济学,于光远不懂数学,他们二人合作,就像是两个不懂对方语言的人尝试通过肢体语言来互相交流搞发明创造一样,其结果可想而知。实际上,直到其晚年,于光远在数学方面的缺陷仍旧一如既往——这不仅表现在除了简单的四则运算之外,他没有单独写过一篇运用复杂的数学工具解决经济学问题的文章——据他说,他确实写过半篇《物质资料生产中的代数学引论》,但被人弄丢了【227】——,而且还表现在他晚年反复讲述的一个故事之中。

据于光远说,他上中学时,一位数学老师曾要求学生用尺子来衡量一张纸的长、宽,然后根据测量结果计算其面积。而于光远从那堂课中不仅学会了如何确定这张纸是长方形、如何能把长度量准,而且还知道了“估计出的数字虽然是不可靠的, 但还是有意义的, 但不可靠的数字只能有一位”这样的知识。按照于光远的说法,它“使我懂得科学不能随随便便。”【228】于光远把那个经历与科学精神强拉硬扯到一起本来就已经相当可笑了,但更可笑的是,几年后,那个故事又被于光远敷衍成了一篇长达三千多字的文章,题为《对我有深刻教育意义的一堂课》。在这篇文章中,于光远继续发掘那堂课中的“科学精神”:

“几十年的时间过去了,我从一个中学生变成了博士生的导师。记不清是在哪一年,我招收经济学的博士生时,有七个人来报考。我出了一道题目:某单位大概有二十三个人,大概每人每个月平均吃十五个苹果,这个单位每月大概平均共吃多少苹果?七个报考经济学的博士生的人中没有一个能回答得出来。23x15 这样一个小学生都会觉得很浅的题目,只是加上了几个‘大概’就把那七个考生难住了。其实这是极容易做的题目,就是因为他们没有学过‘有意义数字的四则运算’,结果他们都交了白卷。”【229】

显然,于光远这位中国最著名的经济学家连初等数学的准确度、精确度、近似度概念都没有搞明白。简单地说,中学生于光远从他的老师那里学来的是“近似数值的精确度”问题;而博士生导师于光远用来考研究生的那个连“小学生都会觉得很浅的题目”,则是“数值的准确度”问题;而用一个表示模糊、含混意思的语气副词(如“大概”)与一个准确数字连用,其结果只能是让任何人都感到莫名其妙,其荒谬程度类似于说“我有绝对的把握说,他大概是个大坏蛋”。也就是说,如果于光远的本意是要测验自己的考生“有没有学过‘有意义数字的四则运算’”的话,他应该说“大概有二十多个人”、“大概每人每个月平均吃十多个苹果”这样的话,而不是“某单位大概有二十三个人”、“大概每人每个月平均吃十五个苹果”。

五、“第一部经济学的著作”

前文提到,因为“普及”革命常识,于光远在五十年代初成为中宣部的“首富”。而暴富之后的于光远,并没有对其财富实行“共产”、“共有”、“公有”、社会所有”,而是马上利用它来雇工,誊写那篇在当时几乎不为人知的《绥德、米脂土地问题初步研究》,那篇稿子在1979年由人民出版社出版。【230】后来,于光远虽然谦称那本书是“一本小册子”【231】,但同时,他又将之称为“我的第一本著作”【31】、“我出的第一本书”【232】。显然,在给陈伯达的那封长信中,于光远也提到过它,所以陈伯达才会在《近代中国地租概说》的“再版前记”中,对自己没能充分利用“当时革命根据地内土地问题的庞大资料”表示歉意。【233】可以肯定地说,在其他场合,于光远没少提及那本小册子,所以他的拥趸们才会把它认证为“于光远与别人合写的第一部有关经济学的著作”【234】、“于光远的主要经济学著作”之一【21】、甚至是“于光远在经济学领域的四大贡献”的第一大贡献【117】。

1、百纳成裘

事实是,《绥德、米脂土地问题初步研究》乃是一份总结报告,该报告总结的是由高岗亲自率领的一个三十多人调查团对绥德、米脂地区进行的两个多月的调查研究结果。在成文之前,那个调查团已经写出了27份相应材料【235】【236】,而于光远的“第一本著作”就是这些材料的汇总。也就是因为如此,一般都把那次调查和那个调查报告归功于高岗。【237】【238】实际上,即使是那份总结报告本身,领衔之人也不是于光远,而是西北局调查研究局边区研究室经济组组长柴树藩(1910-1997)——于光远本人就承认,“在这本书的写作中,柴树藩起主要的作用,彭平也出了不小的力”,而于光远对它的主要贡献,“一是我也是这本书的作者之一,二是我对这本书的公开出版发行,尽了很大的力量。”【232】确实,尽管于光远对那份文件视若家珍,但其余二人却没有把它当作什么值钱的东西,所以,当“这本书的公开出版发行”之时,柴树藩和彭平都因为没有保存那份文件而对它“不能补充什么”。只有于光远,他不仅把那份文件从陕北山沟带进北京中南海,不仅在抗美援朝期间雇工誊抄,而且还在“四人帮”倒台之后马上就促成了它的出版。由此可知这本“篇幅不大,只有八万五千字”——这是出版社计算的“印刷字数”,实际字数不足六万——的“小册子”对他到底有多么重要。

实际上,该书在1942年由西北局印行之初,就在其前言中说,“它的内容虽然连我们自己也觉得极不完备、极不深刻”。而事实是,这并不是作者的自谦,而是恰如其分的自我评估。别的不是,仅说这份调查报告中的数据,大部分就来自其他人的调查。例如,第一章总共引用了七份文件,其中只有两份的作者是“西北局考察团”,其余五份则分别来自“农业局”和“青委考察团”;第二章引用了11份材料,其中只有六份来自“西北局考察团”。最好笑的是最后一章,第七章《农村阶级关系》,它也是那份报告中最重要的部分。该章总共出示了6个表格,其中,除了第一个表格(表三十四,【230, p.101】)注明是来自“青委考察团”外,其余5个都没有给出来源;并且,在那些没有来源的5个表格之中,还有两个(表三十八、三十九)连调查时间和调查地点都没有交代。

2、捉襟见肘

也就是因为东鳞西爪,所以这份报告中的论述矛盾舛谬之处颇多。例如,该报告第一章第五节讲“劳动力”,其中有这样一句话:

“一个整劳动力若充分发挥作用,并得到畜力配合,其耕种面积平均为20垧。”【230, p.12】

在这句话的末尾,有个注:

“据青委调查团延家川调查估计,一个整劳动力得畜力配合可耕面积为15垧。”

于光远等人到底是根据什么把“青委调查团”的估计数字上调了三分之一呢?他们的根据是“米东农事调查会的材料”,而这个材料被他们归纳总结为下表(“表四”,【230, p.16】):

根据这个表格,一人一驴能耕作18-20垧,二人一驴能耕作34-36垧,所以我们可以推导出这样的结论:增加一人能多耕作16垧。可是,还是根据这个表格,在二人一驴的组合下,增加一驴(二人二驴)却只增加耕作6垧;再增加一人(三人二驴),则增加了近二十垧。也就是说,仅就耕地而言,驴工远不如人工效率高。可是,该报告的第一章第三节(“畜力”)中却有这样的话:“每一耕驴可耕地为四十垧左右”【230, p.7】、“每一个驴工变三个或四个人工”、“估计约六天人工才能抵上一天驴工”【230, p.9】。单独看来,或许书中的每句话都可能是对的;但是,把它们放到一起来读,就让人无所适从了。而之所以会如此,最可能的原因就是材料来源不一,东抄西凑,而统稿人对自己手中的那些材料既不熟悉,也不理解,所以只好随机使用,因此难免驴唇不对马嘴。而据张闻天当时的调查,在神府县路家南窊,(1942年)“人工换驴工的办法, 为一个驴工换一个至两个人工。”【239, p.49】1936年,米脂杨家沟地主马维新“共人工六十一天,驴工四十六天,每天人驴各一元,共一〇七元。”【239, p.243】

实际上,直到二十世纪末,于光远对那些具体数字也还是懵懵懂懂,所以他才会说这样的话:

“调查之前我不知‘欠租’这个词的实际意义。我们在印斗查地主的账,发现佃农没有一个不欠债的。每遇荒年、歉年,农民实在交不出租子,这时候可以缓交或少交,作为欠租,留待以后偿还。但是旧欠未清,新欠又来,长期以来就造成农民普遍都欠地主许多债的现象。有的欠租甚至是三四十年积累下来的。一个农民欠的租子,可以说是永远还不清的,比如有些老佃农欠租的数量可以达到六七十石,而他们每年生产出来的粮谷,最多也只有十几石,如何还得清?”【232】

根据《绥德、米脂土地问题初步研究》,当时“绥德县共有耕地约二十八万垧”,“米脂全县耕地约二十万垧”;而在1941年,绥德“全县收获细粮约计六万二千三百九十四石”,米脂 “全县总收获量为四万五千石”。【230, p.5, p.122】也就是说,当时两县的单位面积产量大约每垧四分之一石。如果一个佃户“每年生产出来……十几石”粮食,他需要耕种近百垧土地,是人均耕地面积——当时两县的农业劳动力不到六万人【230, p.13】,即每个劳动力平均耕地大约八垧——的十多倍。可是,在同一本书中,又有这样的话:“大多数农户使用的土地是不足20垧的,其中尤以不足10垧者占多数。农业经营规模狭小,这是绥、米农业经营上一个特点.”【230, p.17】不仅如此,该书还记载“富农”郝有珍一家在1941年的农业收入为14.6 石细粮。【230, p.126】也就是说,于光远口中的那个“老佃农”,如果不是一个暗藏的逃亡地主的话,那也一定是个漏网富农,但更可能是马克思在《资本论》中描述的“农业资本家”——无论如何,他都不大可能是一个欠着“永远还不清的”地租的“老佃农”。

好笑的是,显然是根据那次调查的经验,于光远后来编写了一本《调查研究》,它在1949年被新华书店当作“高级中学适用临时政治课本”出版。两年后,这本书又以《怎样做调查研究和统计》为名,改由人民出版社出版。那么,究竟应该“怎样做调查研究和统计”呢?于光远在书中提供了几个表格样式,其中第一个表格中就有“土地等级”、“地段名”、“亩数”、“每亩常年产量”、“总产量”等项目。【240】可是,在《绥德、米脂土地问题初步研究》中,却连一个粮食单产数字都没有提供。(据张闻天等人的调查,在陕甘宁边区神府县直属乡,最好的土地垧产粮食可达3-4石,最劣等的土地垧产粮食0.2-0.3石;但谷子的垧产量只有0.1石左右。【239, p.13, p.29】而在米脂县杨家沟,1922年到1931年间,地主马润瀛与“伙子”常富耕种的四十多垧土地,平均垧产谷子6.6斗。【239, p.265】)也就是说,于光远们当年的调查,连最基本的工作都没有做好。

3、如此调查

上面提到,直到晚年,于光远还在使用初等数学准确度、精确度、近似度这类问题测试博士研究生考生。看看《绥德、米脂土地问题初步研究》中的这两段话:

“绥德:全县收获细粮约计六万二千三百九十四石,副产收入约计三百四十五万四千五百六十七元, 折合细粮四千二百一十八点四一石,农业与副业合计,总收获量为六万六千六百一十二点四一石。”【230, p.122】

“延安:全县收细粮七万三千七百二十三点六五石,副业收入四八万二千四百八十一元,折合细粮九百六十四点九八石。”【230, p.123】

既然已经精确到个了位数,怎么还用一个“约”字?既然是“约”数,“折合”出来的数值为什么要精确到小数点后面两位?实际上,如果我们用那几个数字来计算一下的话,就会发现更大的问题:绥德的粮价是每石818.93元(3454567÷4218.41),而延安则是499.99元(482481÷964.98)。如此精确的粮价,只可能出现于某个特定的时间和地点,用这样的价格来“折合”一个县的全年的“收获量”,不要说没有一丝一毫“科学”、“合理”的成分,它连“说得过去”的标准都达不到。另外,绥德与延安相距不过二百余里地,但粮价的差距竟然高达63.79%,最可能的原因就是商贸不畅。但未来的经济学家于光远对这一现象似乎见惯不惊,所以才会视若无睹。

更好笑的是,第一章的一个主要结论就是“富农的劳动生产力最高,中农次之,贫农最低。”【230, p.17】于光远不是宣称“自己是‘唯生产力论’者 ”【241】吗?既然如此,他当时为什么没有向党中央建议扶持富农经济呢?与之相比,张闻天在晋西北调查之后,就敢明确地指出,“资本主义生产方式,是现时比较进步的,可使社会进化的。”【242】于光远后来曾盛赞张闻天的《关于东北经济构成及经济建设基本方针的提纲》是“对新社会经济结构”所作分析中“到那时为止最完全最准确的一个”【132, p.49】,但他却对张闻天在那之前、更让人称道的“晋陕调查”绝口不提。

于光远后来还讲了这样一个故事: “我在西北局进行农村调查时,在鄜县(现改名富县)、甘泉发现过有几个农村在我们共产党到达陕北之前和之后一直保存有定期重新分配土地的古制。那时我从阅读外国著作中得知定期重新分配土地是农村公社中实行的典型的做法,但是当时不敢判断中国农村也存在农村公社的遗迹。我也没有看到过中国有人写过这方面的文章,我就更不敢在没有掌握多少材料的情况下贸然下什么判断。”【31】

上面这162个字中,点睛之笔就是那两个“不敢”。换句话说,于光远“思考”也好,“探索”也罢,他写出来的东西,几乎全部都是揣摩了“上意”之后的“结晶”——至少在毛泽东去世前是如此。而他说“陈伯达不是真心搞调研,而是揣摩毛泽东的思想动向,然后搞些材料写文章去投合”【82】,则颇像是夫子自道,但更像是方舟子根据自己作案时的心理来打别人的“假”【243】。

事实是,在“调查研究”之际,于光远“不敢”的地方多了去了。例如,在绥德县双湖峪调查时,于光远需要向一个李姓店员询问“几个应有数字”。可是,因为这个店员的老婆名声不好,于光远怕沾惹是非,于是“那天晚上我已经到了李家,在门口转了一下,最后下定决心,不要这几个数字了,回了住处。”【230, p.130】你看他到底是一个“革命者”还是“科学家”?

实际上,根据《绥德、米脂土地问题初步研究》的“前言”,西北局那次轰轰烈烈的“调查研究”,虽然名义上进行了两个多月,但“实际下乡工作时间还不及一个月”。与之相比,由张闻天率领的延安农村调查团则实地调查了一年多,仅在米脂杨家沟查一户地主的账本,就用了一个多月的时间。为什么需要那么长时间呢?因为张闻天认为,“在中国这样的地方,由于政治经济发展的不平衡,不但省与省间的具体情况不相同,而且在一省之内,以至一县之内的具体情况也不完全相同。”【244】这是张闻天的夫人刘英的回忆:

“调查非常深入细致。闻天亲自设计了许多表格,要调查团成员分别深入自然村挨家挨户做调查。他自己也负责一个自然村。在贺家川调查生产力状况,要求了解当地各种土地类型及其等级,各种作物在各种土地上的播种量、施肥量和常产量,各种牲畜的使役量、产肥量、租用借用办法、全年的经济效益、各种草料的消耗量等,以至如牛、驴、猪、羊、鸡、兔的粪各有什么特点,适于什么土壤、什么庄稼,为什么高梁产量低仍然要种它,为什么贫穷人家不能种小麦、不能种大蒜头,等等,都要了解得清清楚楚。我和马洪等同志还跟着闻天赶过一次集。在集市上看到有专养公驴配种的,闻天十分重视,详细询问了有关情况。知道配一次种要收三斗黑豆,但养公驴这行当则被视为‘贱业’,没有什么人愿意干。闻天告诉县里同志,毛驴几乎是陕北唯一的畜力,用处很大,要打破旧观念,鼓励多养配种公驴,养种驴的人多了,收费自然就会降低。”【245】

所以,任何人,如果比照着阅读于光远的《绥德、米脂土地问题初步研究》和张闻天的《米脂县杨家沟调查》(人民出版社1957年版),即可判知二者之间的差距。而于光远竟然把这样一份东西当成宝贝,既说明他不识宝,又说明他真的没有宝。

4、于光远的第二次“农村调查”

据于光远自己自己后来透露,他在1961年曾搞过另一次农村调查。那个经历,于光远在八十年代以后曾多次提及,并且一如既往地,愈是往后,其调查的作用和意义也愈大。

于光远第一次提到此事,是在1981年9月,他当时“下基层”到湖南,对《湖南日报》等新闻单位发表的一篇谈话。根据那次谈话,于光远在1961年初曾到湖南调查农村问题将近三个月。他属于毛泽东派出的三个调查组之一,归胡乔木领导。于光远的调查地点是湖南安化县杨林公社马渡大队,其最主要的成绩如下:

“我们在马渡大队了解到这个大队的实际情况是经过一番曲折的。我们从大队那里‘了解’了许多的统计数字,国家统计局的同志要了计算机,做了许多统计表,‘总计’‘平均数’等,算了一大堆,最后发现是当地干部编造来骗我们的。在调查中,开头农民只说好话,很沉默,后来我们把受骗的情况揭穿后,农民才给我们讲了许多真实的情况。

“在马渡大队我们还做了一次农民对办公共食堂意见的调查。农民们把他们不赞成办公共食堂的意见说了。这个调查是乔木同志让我们搞的。我把这个调查情况写信给乔木同志。后来知道,这封信在讨论农业《六十条》的中央工作会议上发了,作为停办农村食堂的根据材料之一。”【246】

于光远再次提及那个经历,是在作于八十年代末的《从“新民主主义社会论”到“社会主义初级阶段论”》一文中:

“农村公共食堂实际上为广大农民所反对;但是敢怒不敢言。到1961年毛泽东就开始转变态度。所以我在1961年向党中央反映湖南安化杨林公社马渡大队农民普遍要求解散公共食堂时,就不但没有受到批评,反而作为讨论农村公共食堂问题的一个资料发到中央工作会议上,而在这个会议上就做出了解散农村公共食堂的决定。”【132, p.135】

1997年,于光远在《忆“广州会议》一文中写道:

“在广州开过的会很多,比如毛泽东在1961 年就在小岛开过一个小型的会议,讨论有关农村人民公社的问题。这个会议也有人称之为‘广州会议’。我有幸到会了。我写的反映湖南省安化县杨林公社马渡大队的农民主张解散公共食堂的一封信,就印发给这个会议的参加者看了(后来也印发给接着开的‘北京会议’) ,而且起了作用。”【247】

1998年,在给吴象的《中国农村改革实录》一书作序时,于光远继续宣传自己的“农村调查”:

“第二段与农村有所接触,是在1961年1月。这时候农村危机已发展到实在搞不下去的地步。毛泽东口头上没有说什么,只是指示成立三个调查组到浙江、广东、湖南三个地方的农材去进行深入调查,后来大家才明白这是他为了转弯。我参加了去湖南的组,在安化的一个大队进行了三个月的调查。这一次我倒直接了解到当地当时农村的不少真实情况,向中央反映过特别是反映过群众解散农村公共食堂的要求。我这个反映材料在广州会议和北京会议印发了,对中央决定解散农村公共食堂还起了点作用。”【31】

关于“农业《六十条》”的制定,分为两个阶段:第一阶段是在1961年3月中旬在广州小岛会议上通过的《农村人民公社工作条例(草案)》;第二阶段是1961年5-6月间在北京召开的中央工作会议期间通过的《农村人民公社工作条例(修正草案)》。【248】【249】事实是,“六十条(草案)”不仅没有解散食堂的条款,恰恰相反,该文件第三十四条明确规定,“在一切有条件的地方,生产队应该积极办好公共食堂”。【250】而只是在“六十条(修正草案)”中,才出现了“在生产队办不办食堂,完全由社员讨论决定”这一条款。【251】而按照于光远的前两个说法,他的那个调查是“修正草案”的“根据材料之一”;按照他的后两个说法,则他的那个调查对两个“草案”的产生都“起了作用”。也就是说,于光远认为,他的调查对“继续办食堂”和“停止办食堂”都起到了“作用”——天知道什么样的调查报告会产生这样的“作用”。

2000年,《湖南党史》杂志发表了于光远就其当年调查所写的最后一篇文章,《我参加的一次湖南农村调查》,这是其结尾:

“后来参加1961年5月21日到6月12日在北京召开的中央工作会议的同志告诉我,在这个会议上发了我写的关于安化农民主张解散公共食堂的信,这个也是这次会议作出解散公共食堂的决定的根据之一。但是我始终没有看到印出我这封信的会议资料。我没有参加北京会议,就是在1963年3月15日到3月23日在广州举行的那个央工作会议也因为我急于回北京主持政治经济学教科书的编写工作没有参加。后来我才知道在广州会议后,4月胡乔木又回到湖南,到了韶山和湘乡,对农村公共食堂再次作了调查,并且写信给毛泽东,把关于解决公共食堂问题的调查报告,倾向解散公共食堂。5月8日他又写信给毛泽东,报告湘潭解散公共食堂进展的情况。对这两个报告毛泽东都很重视。因此我有点怀疑北京会议未必印出我给胡乔木的信,有可能是把胡乔木送给毛泽东的材料误认为是我写的材料了。”【252】

也就是说,在1981年,于光远承认自己是“(间接地)知道”自己的那封信是“停办农村食堂的根据材料之一”;1997年,于光远说自己亲临了制定“农村六十条(草案)”的广州小岛会议,因此自己“(直接地)知道”自己的那封信“印发给这个会议的参加者”并且“也印发给接着开的‘北京会议’”;但到了2000年,所有这一切全都烟消云散了,因为那个不知名的参加了“在北京召开的中央工作会议的同志”很可能误传了信息,当然更可能是于光远本人“误解”了对方。显然,于光远先前的言论引起了党史工作者的注意,在追问和追查之下,于光远才不得不做出上面这个澄清。难怪那套号称收录了于光远“全部专著、文集、文章、发言(有文字记录者)、信件等”的《于光远经济论著全集》没有收录这篇文章。

事实是,于光远的马渡调查,只是胡乔木调查组的一个预调查,在《农村六十条(草案)》完成之后,胡乔木又带人到韶山进行深入调查,并据之写成报告,它们在经毛泽东批示之后,成为正式的中央文件。【253】除了胡乔木调查组之外,刘少奇、周恩来、邓小平、彭真等人也都在1961年4、5月间进行了调查,刘少奇的调查持续了44天。【254】也就是因为调查材料十分丰富,所以在关于毛泽东做出解散农村公共食堂这个决定的文献中,根本就没有人会提到于光远——实际上我们至今也看不到他的那个报告或信件的正文——;恰恰相反,除了毛泽东的秘书之外,其他被提到的人多是身受其害的农民和地方官员。【255】【256】【257】【258】【259】【260】【261】

其实,与1961年那次调查本身之荒唐可笑相比,于光远在几十年后给自己揽功简直算不上是啥事儿。据于光远自己说,胡乔木在派他下去之前,曾这样告诉他:“毛主席提出要对当前农村进行一次调查,认为现在我国农村的情况中央不清楚,下面干部不把真实情况完全讲出来。”所以胡乔木一再叮嘱于光远要搞到“真实情况”。【262】也就是根据这个“精神”,于光远带人下去的目的就是“打假”,在“调查”了不到十天之后就认定大队总支书记“黄齐志汇报的4个数据有虚报浮夸成分。”于是,于光远从湖南省委、常德地委、安化县委搞来大约二十人继续“调查”,其手段包括分化大队党总支部,如调查组的一名成员这样诱导一个名叫彭生保的党总支委员:

“虚报产量对你们没有好处。如果你们硬说有这么多粮食,荒月一到,县里就要从你们大队调粮出去支援其他缺粮的大队,这样,马渡就会饿死人,大队干部担不起这个责任呀!” 【263】

这个彭委员于是做出了如下交代:“1960年粮食只有80多万斤,但是,总支书记黄齐志硬说我们是‘红旗’大队,后来左加右加,就加到108万斤。”结果,“黄齐志在会上痛哭流涕地检讨了弄虚作假的错误。通过整风交出了真账本,清仓过秤的结果证明:1960 年实产粮食867000斤, 虚报率为25%,其他各项也就不用说了。”(同上。) ”

好笑的是,据同一篇文章介绍,马渡大队在1960年的播种面积是5384亩;所以,按照“虚报”的产量计算,他们的亩产只有202斤。换句话说就是,在那个对亩产万斤都见惯不惊的年代——1959年11月,湖南省委要求各地粮食总产量增加20-30%; 1960年3月,中共湖南省第二次代表大会批准了《1960年至1962年国民经济建设发展纲要》其中规定1962年的粮食产量要比1959年增加69%【264】——,于光远抓住了一个亩产二百斤的造假分子!事实是,早在1959年,《人民日报》记者李克林就知道“有人瞎说,有人爱听,有些是品质不好,有些是上边压的”;“风从上边来,不能光怪下边” 这样的大道理。【265】而于光远的所作所为,就是冒充不懂国情的外宾,“光怪下边”。

更好笑的是,于光远在马渡大队调查的时间仅有27天。【266】但于光远却一直说,自己调查的时间是“近三个月”【246】或“三个月”【31】。也就是说,于光远把自己的工作量虚报了将近250%,大约是黄书记“虚报率”的十倍。

最好笑的是,上面那些信息,主要是《湖南党史》在1994年发表的《毛主席派来的调查组》这篇文章透露的。【263】十四年后,这篇文章被加上一个副标题和几个小标题之后重新发表,那个副标题是《于光远在湖南安化马渡大队调研纪实》;小标题之一是《于光远智解民意 巧让包谷说真话》。【267】也就是说,随着当事人的日渐死去,于光远的形象越来越凸出醒目、越来越伟岸高大、越来越光辉灿烂。

那么,“于光远智解民意”是怎么回事呢?原来,于光远调查组的任务就是为解散食堂搜集“证据”,为毛主席“转弯子”作铺垫:

“在1961年我们作有关农村公共食堂问题调查时的情况同1959年大不相同。中国科学院经济研究所的董谦同志就是因为反映了河北昌黎县公共食堂效果不好,主张不办这种食堂的言论,被打成了右倾机会主义分子。在1959、1960年由于同样的原因,各地被打成右倾机会主义分子的人很多。就连朱德同志在庐山会议上讲了几句不赞成农村公共食堂的话,也挨了一通批。到了1961年,农村公共食堂实在办不下去了,中央要转弯子,胡乔木才要我回安化安排做调查。”【262】

也就是说,于光远在1998年说自己是“后来……才明白这是他为了转弯”【31】,是一个不大不小的谎言,真实的情况是,他当时心里就明镜一般知道自己应该干什么,即收集什么样的“事实”。所以他下车伊始就肆无忌惮地“打假”、“反虚报”。可是,马渡大队的贫下中农们却不知他们的底细,因此不与他们配合,“在座谈时,都说办公共食堂好。”于是,于光远们又做了“一番思想工作”,结果“社员说真话的人多了,多数人不赞成办公共食堂。”“这时于光远、张超、戴邦等又想了一个办法,就是让社员群众在没有干部监督的情况下,充分自由地表达自己的真实意愿。这个办法就是让社员用玉米来投票,每人投一粒,黄色玉米表示赞成办公共食堂,红色玉米表示不赞成办公共食堂,在同一个晚上进行民意测验。结果显示,90%以上的人不赞成办公共食堂。”【268】也就是说,于光远在调查之前不仅已经知道了领导的意图,他还已经“知道”了被调查对象的真实想法,他的所作所为,就是要逼迫社员们“招供画押”。换句话说就是,于光远的“调查研究”,其实质就是“奉旨办差”——无论下面的情况到底如何,他办差的结果都不会有什么两样。 |

|

| ||

|

|

| 实用资讯 | |

|

|

| 一周点击热帖 | 更多>> |

| 一周回复热帖 |

| 历史上的今天:回复热帖 |

| 2020: | 也说木心:千里之行,始于竹下 | |

| 2019: | 中枢系统对感受器所传递的信号也要做复 | |

| 2019: | 文字的起源与演变 | |

| 2018: | 透过建筑读文明史,罗曼式与哥特式艺术 | |

| 2018: | 宝宝打人,没礼貌,任性,家长应该怎么 | |

| 2017: | 269【视频转载】文章写不尽…… | |