| 方舟子在1997年抄襲中國社科院學部委員張顯清 |

| 送交者: 亦明_ 2021年11月12日07:37:37 於 [教育學術] 發送悄悄話 |

方舟子在1997年抄襲中國社會科學院學部委員張顯清

Fang Zhouzi Plagiarized CASS Academician Zhang Xianqing in 1997

亦明

【摘要】

1997年年底,方舟子開始在自己掌控的《新語絲》月刊分兩期連載《嚴嵩的末日》一文,該文後來又被方舟子在紙媒體上發表了至少五次。現已查明,除了少量文字抄自朱東潤的《張居正大傳》之外,這篇文章的其餘部分抄自黃山書社1992年出版的《嚴嵩傳》,該書的作者是中國明史專家吳晗的關門弟子、中國社會科學院研究員、學術委員、學部委員張顯清先生。而在那之前幾年,方舟子曾多次抄襲吳晗的《朱元璋傳》。簡言之,《嚴嵩的末日》全文總共五千四百餘字,其中明引、暗引史料四十餘條,這些引文全都與《嚴嵩傳》中的引文,包括其中的錯誤,完全相同——除了少數方舟子刻意製造、用來掩蓋抄襲痕跡的“細微差別”。而按照方舟子自己的說法,引文錯誤是美國法庭在認定抄襲剽竊案時使用的“鐵證”。方舟子在《嚴嵩的末日》中製造了15條抄襲鐵證。這是迄今為止已經證明的方舟子犯下的第123樁抄襲案,他也因此成為人類歷史上唯一犯下“通剽師生罪”的剽竊犯。不僅如此,在炮製《嚴嵩的末日》一文時,方舟子還使用了他後來用於“假打假”的諸多招術。

【Summary】Before becoming the notorious “fraud fighter,” Fang Zhouzi was actually a reckless and ruthless fraudster, pretending to be a poet at first and then, after the collapse of the market value of poets, a historian of the Ming Dynasty, mainly by stealing other people’s work. The fact is, in 1997 alone, Fang plagiarized at least 3 times: The Stories about Zhang Juzheng was based on The Biography of the Wanli Emperor by Fan Shuzhi, a history professor at Fudan University; The Stories about Hai Rui was based on The Biography of Hai Rui by Jiang Xingyu, a well-known historian based in Shanghai. This paper demonstrates that Fang’s The Final Days of Yan Song, published in two instalments by Fang in his electronic magazine, the New Threads Monthly, in 1997 and 1998, was based almost entirely on The Biography of Yan Song, a book published in 1992 and written by Mr. Zhang Xianqing, a prominent scholar affiliated with Chinese Academy of Social Sciences. The core of the evidence for Fang’s plagiarism is that the 40+ quotations in his article are essentially identical to what appeared in Zhang’s book, and many of them contain technical errors and factual mistakes, which constitutes the iron-clad evidence for plagiarism in an American court, according to “fraud fighter” Fang when he fights against other people. Ironically, in 1993 and 1994, Fang had repeatedly plagiarized The Biography of Zhu Yuanzhang, a book by Mr. Wu Han, an authority in the history of Ming Dynasty and Zhang Xianqing’s graduate adviser back in the 1960s. This is the 123rd identified case of plagiarism committed by Fang Zhouzi, who is also arguably the only plagiarist in the world who has stolen from a pair of professor and his student. This paper also shows that in The Final Days of Yan Song, Fang employed several of the fraudulent tactics which would be used later by him in his so called “fraud busting” practice.

我早就指出,由於自小在地主大院中長大,父親又屬於雲霄縣城裡的“高幹”,所以方舟子養成了自視甚高、目空一切的“衙內”秉性,以為自己真的是後來新華社“方粉姊妹花”王艷紅和劉菊花所吹噓的“一等一全才”、“網絡奇才”。【1】但在進入中國科技大學之後,他才發現,自己的智力僅及常人。但此時,他的成名欲望早已形成,所以他只能通過走歪門邪道來實現自己的“人生設計”,即在理工科大學校園中冒充“反叛詩人”來“成名”。【2】但在進入九十年代後,“詩人牛市”徹底崩盤——連方舟子自己都承認,“‘詩人’幾乎就等於是‘騙子’的代名詞”【3】——,所以他從1993年開始在互聯網上冒充“明史專家”,其實質就是通過抄襲剽竊來“亂侃明史”,如《朱元璋》、《馬皇后》、《劉基》、《明初酷刑》、《國子的監獄》等篇就是照抄吳晗的《朱元璋傳》。【4】在當時,方舟子肯定以為自己找到了一條成名捷徑,所以他才會以“文抄公”自詡。【5】可惜的是,他的“文抄舟”在1993年11月觸礁:《華夏文摘》發表了一篇署名“都人”的文章,扒下了“明史專家方舟子”不懂裝懂似懂非懂的畫皮。【6】令人遺憾的是,那位“都人”沒有發現,或者發現了但卻沒有指出,方舟子的明史文章全部都是盜來的贓物和贗品。也就是因為如此,“都人事件”不僅沒能將方舟子的文賊之路徹底堵死,它反倒促使方舟子另闢蹊徑,即與人聯手創辦了《新語絲》雜誌,從此正式開啟了他的“網絡強盜”、“網絡惡霸”、“網絡騙子”生涯。

因為大權在握,方舟子在沉寂了兩、三年之後東山再起,重新披上“明史專家”的道袍繼續“亂侃明史”:1997年6月,他在《新語絲》上發表《張居正二三事》;11月,發表《海瑞二三事》;12月和次年1月,發表《嚴嵩的末日》。現已查明,這三篇文章全部都是抄襲之作:《張居正二三事》抄自人民出版社1993年出版的《萬曆傳》,作者是復旦大學歷史系教授樊樹志【7】,《海瑞二三事》抄自上海人民出版社1979年出版的《海瑞》,作者是上海學者蔣星煜【8】。而本文的目的就是要證明,《嚴嵩的末日》抄自黃山書社1992年出版的《嚴嵩傳》,作者是中國社會科學院歷史研究所的研究員張顯清先生,他後來成為該院的學術委員和榮譽學部委員。【9】按照于光遠的擁躉申振鈺的說法,社科院的學部委員就是所謂的“院士”,所以于光遠是“兩院院士”。【10】有趣的是,張院士的研究生導師是吳晗院士,因為吳晗是中國科學院的首批學部委員。也就是說,方舟子抄襲《嚴嵩傳》——有人將之與吳晗的《朱元璋傳》並列,稱之為“明史園地中又一奇葩”【11】——,相當於在文賊歷史上創造的一朵碩大無朋的奇葩,即在不到五年內,他不僅連偷兩名院士的兩朵奇葩,而且,這兩朵奇葩的主人還是一對師生,後一朵奇葩是張顯清院士獻給吳晗院士的“一份祭禮”,以“寄託學生對導師的無盡哀思”。【12】換句話說就是,方舟子是一個如假包換的 “奇葩文賊”,或者說是“文賊中的奇葩”。

事實是,《嚴嵩的末日》並不是一篇普普通通的“網文”或“帖子”——這是方舟子為其抄襲剽竊行為辯護時使用的一個藉口,意即在“網文”或“帖子”中抄襲剽竊是可以的,就像在“科普”文章中抄襲剽竊的認定必須使用與論文完全不同的標準一樣【13】——,它實際上是方舟子的非常正規的“作品”,甚至是“經典作品”,因為它是“方舟子的明代人物評傳系列”之一,而那個“系列”的目的是“試圖把詩歌的熱情、科學的嚴謹融入歷史的冷靜,為歷史的敘述尋找一個既鮮活又客觀的新角度。”【14】也就是因為如此,該文在2001年即被長江文藝出版社收入“中國當代文學綜合作品集”《黑色青青草》【15】;在2004年被方舟子收入他的“歷史隨筆”集《江山無限》【16】;在2007年被他送交廣東省政協刊物《同舟共進》發表【17】;在2008年被他送交陝西省政協刊物《各界》發表【18】;同年,方舟子又“授權”——意為“收到稿費”——廣東人民出版社收入《舟邊絮語》一書【19】;在2013年又被方舟子收入《方舟子自選集》【20】。也就是說,在寫成之後,這篇文章大約每三年就要被方舟子拿出來騙取一次稿費——俗稱“割韭菜”。

簡言之,《嚴嵩的末日》分為上、下兩篇、23個自然段,不計標點符號,全文總共5418個字。在這篇文章中,方舟子使用了48對引號,引號內的文字絕大多數是引文,它們幾乎全都來自古書。可是,除了屈指可數的幾處引文附有含混不清的信息來源之外,這篇文章中的絕大多數引文都沒有任何出處。下面,我就大致按照該文中引文出現的順序對之進行梳理,逐條考證其來源。

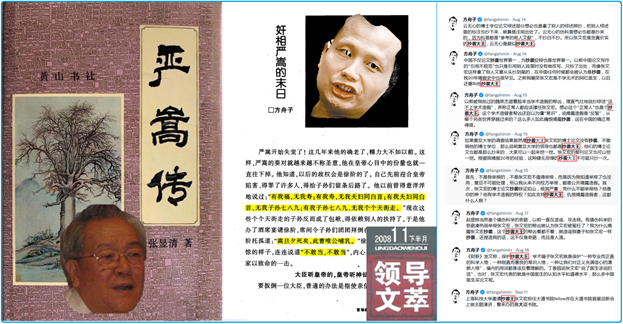

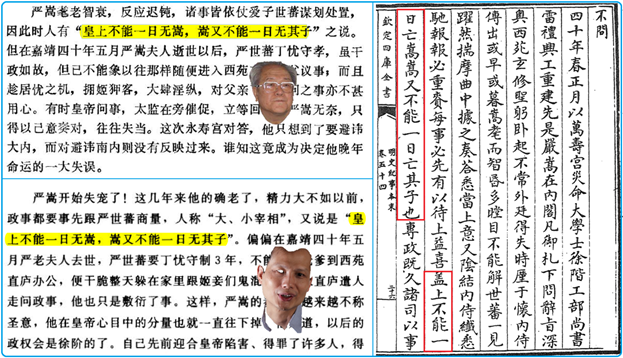

沒臉沒皮的“抄襲大王”,沒羞沒臊的“打假鬥士”在成為“打假鬥士”之前,方舟子是一個名副其實的“抄襲大王”,僅在1997年就犯下了至少三起剽竊罪。可是,直到二十多年後的今天,方舟子還在以“打假鬥士”自居,動不動就指控誰誰是“抄襲王”、“抄襲大王”。本文證明方舟子在1997年12月發表的《嚴嵩的末日》抄襲張顯清先生的《嚴嵩傳》一書。上圖由左至右分別為黃山書社1992年出版的張顯清的專著《嚴嵩傳》的封面、中共福建省委黨校、省領導科學研究會主辦的《領導文萃》雜誌2008年11期下半月轉載的方舟子的《奸相嚴嵩的末日》的首頁(作者頭像及雜誌標誌是我加上去的)、方舟子在2021年8、9月間在美國推特上冒充“打假鬥士”打擊“抄襲大王”的帖子截圖。 1、“王廷相語”

《嚴嵩的末日》以“嘉靖四十年十一月二十五日晚上,皇帝居住的西苑永壽宮忽然起了大火”這句話起興,以嘉靖皇帝應該移居何處為主要噱頭。雖然該文的前兩段話都是抄襲而來,但方舟子在這篇文章中第一次使用引號卻是在第三自然段:

“皇帝長期住在西苑建蘸迎仙,大臣們又多了一份差事:書寫獻給神仙的青詞。嚴嵩早年是頗負盛名的詩人,‘詩思沖邃閒遠’,‘文致明潤宛潔’(王廷相語),正是寫青詞的最佳人選,皇帝對他進獻的青詞,往往再三把玩,讚賞不已。”【21】

與嚴嵩相比,“王廷相”的名氣要小得多,在《新語絲》的讀者圈,絕大多數人很可能都沒有聽說過這個人。確實,在三百多期《新語絲》中,“王廷相”只出現了這麼一次。所以,方舟子引用“王廷相語”來證明“嚴嵩早年是頗負盛名的詩人”,豈不應該明明白白地告訴自己的讀者,這個人到底是誰、他的“語”出現在哪裡嗎?而方舟子卻惜墨如金,雙唇緊閉。而恰恰就是這樣的遮遮掩掩,反倒勾起了人們的懷疑。果然,用“王廷相”的那兩句話來搜索互聯網,第一個被擊中的目標就是張顯清的《嚴嵩傳》:

“嚴嵩為詩‘務鍛煉組織,求合古調’。①憑公而論,他前期詩文在藝術風格上還是有相當成就的。他的詩有一種淡雅美。李夢陽評論說,‘達達者其詞,和淡者其詞’,稱他為‘淡石潭翁’。②王廷相評論說,其詩‘沖淡’,‘素雅’,‘詩思沖邃閒遠’,‘文致明潤宛潔’。③”【22, p.12】

張顯清給出的注釋③是:“王廷相:《鈐山堂集序》。”

事實是,嚴嵩的《鈐山堂集》有十多篇序文,王序只是其中之一;而王序全文344字,方、張二人共引的那兩句話,其上下文是這樣的:

“予讀大伯宗介溪嚴先生之集,見其詩思沖邃閒遠,在孟襄陽伯仲之間;文致明潤宛潔,揆之歐陽子,稍益之奇。未嘗不嘆服其體格古雅,而卒澤於道德之會也。”【23】

也就是說,方舟子不僅從《鈐山堂集》的十餘篇序言中獨獨選中了王序,他還把王序裁剪得與張顯清的引文一模一樣。事實是,《鈐山堂集》是詩文集,所以王廷相才會既贊嚴嵩的“詩思”,又贊他的“文致”,而後者顯然是指嚴嵩的散文,所以王廷相才會用“歐陽子”——即“唐宋八大家”之一歐陽修——來“揆之”。而方舟子既然只說嚴嵩是一個“頗負盛名的詩人”,他幹嘛要把王廷相讚揚其“文致”的話也搬出來呢?如果方舟子在炫耀自己是“福建省1985年高考語文狀元”【24】時,突然冷不丁地說他的“小學數學”非常高明,這不奇怪嗎? 可以肯定地說,方舟子之所以能夠與張顯清“不謀而合”,除了“心心相印”這個原因之外,剩下的原因只有一個,那就是“抄襲剽竊”。實際上,不僅《嚴嵩的末日》一文中沒有提到“鈐山堂集”,在整個新語絲網站——其中幾乎囊括了方舟子的全部“作品”,包括他罵人、打架、造謠、潑糞的帖子——,也不曾出現過“鈐山”二字。可以有相當的把握說,方舟子可能至今仍不認得那個“鈐”字。實際上,你只要注意到方舟子說嘉靖帝對嚴嵩進獻的青詞“再三把玩”,就會明白他肚子裡到底有幾滴墨水。

弱水三千,只取一瓢嚴嵩的《鈐山堂集》前面附有十多篇序言,其中充滿了奉承讚美之辭。但是,方舟子不僅和張顯清一樣,選中了王廷相的序言,他還和張顯清一樣,選中了王廷相的兩句話,並且把王廷相稱讚嚴嵩“文致”的話拿來證明嚴嵩的詩寫得好。

2、“不可一忍”

《嚴嵩的末日》中的第二條引文緊接着上段話:

“皇帝常把製成的仙丹賞賜給嚴嵩試服,這些仙丹其實乃是鉛汞化合物之類的毒品,嚴嵩七八十歲的老人,仍不惜充當小白鼠。從他寫給皇帝的實驗報告來看,他不僅真的服了,而且非常忠實地報告服後的後果,‘遍身躁癢異常,不可一忍’,‘至冬發為痔疾,痛下淤血二碗’,正是鉛汞中毒的症狀。”

早在編纂《方舟子抄襲剽竊年譜》這本書時,我就發現,方舟子的抄襲剽竊有兩大特點,第一就是趨熱性,第二就是連環性。我當時沒有說出的是,方舟子的抄襲,還有一個特點,那就是“單一性”:“他寫文章,必須照抄單一來源,因為來源一多,文本差異就會出現,這會讓方舟子感到無所適從。”【7】所以,儘管方舟子沒有交代他放在引號中的那22個字來自哪裡,但我卻有相當的把握地認為,它們十有八九來自《嚴嵩傳》。果然,在《嚴嵩傳》中,有這樣的話:

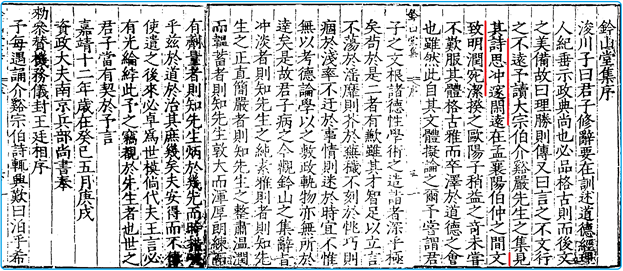

“嘉靖三十四年八月,嚴嵩再服皇帝所賜‘仙丹’。這次不良反應更為強烈,以致‘遍身燥癢異常,不可一忍’,‘至冬發為痔疾,痛下淤血二碗’,嚴嵩惶恐。三十五年六月,皇上詢問嚴嵩飲服仙藥情形,嚴嵩報告道:‘伏蒙聖問服藥一件,仰惟聖慈惓惓軫念,勉臣以大遭難遇,天高地厚之恩,臣何修得此,無任感激。臣昨歲八月服丹只五十粒,乃致遍身燥熱異常,不可一忍。每日滾湯澆洗二次,足滿三個月,其癢才息。至冬發為痔疾,痛下淤血二碗,其熱始解。蓋丹力之重如此,臣因此畏焉。臣聞服藥必靜養無事,臣諸務繁勞,豈能獲益?臣年老至此,福已逾涯,大道恐非凡庸淺薄之人所可得也。惟一念盡忠報主,以祈天之佑而已。伏乞聖明俯察。③”【22, p.103】

張顯清給出的注釋③是:“嚴嵩:《嘉靖奏對錄》卷一〇《聖問服丹藥》,嘉靖三十五年六月十日。”

方舟子顯然不知道,與《鈐山堂集》相比,《嘉靖奏對錄》要罕見得多——在二十一世紀以前,此書只以“珍本”的形式保存在幾個大型圖書館中。2013年,中國國家圖書館根據縮印膠片將此書影印,收入《原國立北平圖書館甲庫善本叢書》,但該書在市面上仍不多見,所以在孔夫子舊書網上,這本書的要價是1600元;而《嘉靖奏對錄》的複印件,最低要價也達三百元。【25】也就是說,方舟子如果否認自己的那段話是抄自張顯清,他就不僅要交代自己引文的來源,他還要交代當時正在美國加州獻身“分子遺傳學前沿研究”【26】的自己,是通過什麼渠道看到《嘉靖奏對錄》這本書的。實際上,即使方舟子能夠給出這兩個問題的答案,他對下面這個問題也永遠回答不了:你把“不可以忍”抄成“不可一忍”【27】,恰與《嚴嵩傳》一模一樣,這是否就是你所說的“技術性錯誤”,亦即“抄襲的鐵證”?【28】

也許有人會說,方舟子真不愧是“科普作家”,既知道仙丹的成分“是鉛汞化合物”,又知道“鉛汞中毒的症狀”。實際上,他的那點兒知識,也是從《嚴嵩傳》裡偷來的:

“臣以今日再服丹粒,服後隨覺臍腹間如有物轉運溫滿,與前次相同。但上至胸膈,似食飽。臣看得此粒,乃硃砂所制,有銀星似汞,味少甜,似和以棗鑲,想是合鉛汞而成丹也。今服未覺,不知往後何如?①”【22, pp.102-103】

張顯清的注釋①是:“嚴嵩:《嘉靖奏對錄》卷九《賜服丹粒》,嘉靖三十三年十月九日。”

事實是,“遍身燥癢”——或如方狀元所說“躁癢”——也許與鉛汞中毒有關,但八月服藥後“至冬發為痔疾,痛下淤血二碗”卻肯定不是“鉛汞中毒的症狀”,因為根據醫學文獻,不論是中文還是英文,不論是中醫還是西醫,都不曾有相關記載。【29】

抄襲鐵證之一:忍無可忍在《嚴嵩傳》中,張顯清抄錄了嚴嵩《嘉靖奏對錄》中一份給皇帝的奏疏,但誤將其中的“不可以忍”抄成“不可一忍”。而在《嚴嵩的末日》一文中,方舟子也抄錄了同一奏疏中的兩句話,其中也把“不可以忍”抄成“不可一忍”。(註:除非另有說明,本文圖片中使用的《嚴嵩的末日》截圖,均來自《江山無限》一書,該書經過福建人民出版社責任編輯的少量修正。)

3、“宮闈之變”

方舟子在扯了五百餘字的閒篇之後,在第四段重返主題:

“對皇帝要住到哪裡,嚴嵩已經想過了。眼下正在修建奉天殿、華蓋殿、謹身殿三大殿,工程浩大,淘空了國庫,沒有多餘的人力物力重蓋永壽宮。按理皇帝應該回到大內去,這也是眾公卿的主張。但是嚴嵩知道,自從嘉靖二十一年發生了宮女楊金英等人謀殺皇帝的‘宮闈之變’之後,皇上就不敢再回大內去了,一提起大內就心驚膽戰,建議皇帝回大內,正是觸犯了忌諱。眾位公卿只是盼着皇帝回了大內就可恢復朝儀,視理朝政,卻也不想想皇帝心裡的難處。嚴嵩的建議是,皇上暫住修飾完整的南宮(重華宮)。”

上面這段話的文眼有兩個,第一個就是“宮闈之變”這四個字,它們顯然來自《嚴嵩傳》中的這段話:

“嘉靖二十一年,宮女楊金英等謀殺皇帝未遂,史稱‘宮闈之變’。自此嘉靖皇帝對大內心懷恐懼,長期移居西苑永壽宮,建蘸迎仙。四十年十一月二十五日夜晚,皇帝酒後與所寵宮姬尚美人在貂帳內玩弄煙火,延燃他物,大火頓起,永壽宮付之一炬。”【22, p.344】

還記得方舟子在引出“王廷相語”之前,曾說過“皇帝長期住在西苑建蘸迎仙”嗎?上面這段話就是他的來源。可惜的是,當他再次抄襲這段話時,卻把自己的馬腳露了出來。眾所周知,“宮闈之變”乃是一個泛稱,就像“軍事政變”一樣,一般不能被直接用來稱呼某個特定的歷史事件。果然,按照張顯清,嘉靖二十一年那次“宮闈之變”還有其他“史稱”:

“一場‘奴婢之變’更加堅定了嘉靖皇帝祟道修仙的決心。他平日虐待宮女,稍不如意,輒令捶楚,以致杖之斃命;還令道士們取用她們的經血煉製長生仙丹。宮女們蓄怨積苦,相謀舉事,欲將皇帝勒死。為首者楊金英說:‘咱們下了手罷,強如死在(他)手裡。’再加上方皇后、曹端妃、王寧嬪之間爭風斗寵之事攪在其間,於是便在皇宮之內發生了一場宮女‘行弒’皇上的奇案。

“嘉靖二十一年(壬寅年)十月二十一日夜晚,皇帝臨幸愛妃曹氏宮中,睡之正酣,楊金英等十六名宮女闖入寢宮,用黃花繩勒其頸,黃絞抹布塞其口,釵股刺其胯間,數人踞其身上。皇上氣將斷絕。無奈宮女們不熟悉結紮繩扣的方法,誤為死結,勒之不緊,未能立即使其斃命。正在奄奄一息之際叛變者告密,方皇后率眾趕來營救,皇帝脫險。這就是震驚朝野的‘壬寅宮變’。①”【22, pp.80-81】

張顯清的注釋①是:“‘壬寅宮變’,詳見《明世宗實錄》卷二六七;張合:《宙載》卷下;徐學謨:《世廟識余錄》卷九;沈德符:《萬曆野獲編》卷一八《宮婢肆逆》等。”

也就是說,“宮闈之變”的真正“史稱”是“壬寅宮變”。確實,在張顯清羅列的四篇文獻中,沒有一篇將之稱為“宮闈之變”:“《明世宗實錄》卷二六七”【30, pp.5284-5285】、“《宙載》卷下”【31, p.40】都只敘述其事,沒有冠名;“《世廟識余錄》卷九”則將之稱為“壬寅宮變” 【32, p.11】,而“《萬曆野獲編》卷一八”則將之稱為“宮婢肆逆”,其中又引“鄭端簡《今言》”,將之稱為“西苑宮人之變” 【33, pp. 469-471】。除了張顯清交待的出處之外,《明史·嚴嵩傳》將之稱為“宮婢之變”【34, p.7917】;《國榷》將之稱為“壬寅西宮之變”【35, p.3634】。方舟子不是說《明史》、《國榷》乃“向來為治明史者所必讀”之書嗎?【36】既然如此,請問方舟子:你放在引號內的“宮闈之變”這四個字,如果不是抄自《嚴嵩傳》,到底是從哪裡搞來的啊?

4、“南宮(重華宮)”

方舟子上面那段話的另一個文眼就是“南宮(重華宮)”這五個字,雖然他並沒有使用引號。它們是怎麼來的呢?看看《嚴嵩傳》的這段話:

“火後,皇帝暫住玉熙殿,狹隘潮濕。工部尚書雷禮提出永壽宮‘王氣攸鍾’,宜及時修復;而眾公卿則主張皇帝遷回大內,既節省資財,又可恢復朝儀,視朝理政。皇帝問嚴嵩的意見。嚴嵩考慮到眼下三大殿工程正在進行,工急費繁,庫藏空虛,不宜再興永壽宮之役,皇帝按理應該駕回大內,但這會觸犯忌諱,因此提出請皇帝暫住南宮(重華宮)。南宮雖修飾完整,但在嘉靖皇帝看來同樣是一個不吉利的處所。原來明英宗被蒙古也先俘虜放回後,景帝即將其軟禁於此,乃為‘遜位受錮之所’。因此皇帝對嚴嵩的建議大為不悅,說這是‘且欲幽我。’”【22, p.344】

可惜的是,儘管在這段話中使用了三對引號,但張顯清卻沒有交代其中任何一個引文的來源,當然也沒有交代他到底是根據什麼說“嚴嵩……請皇帝暫住南宮(重華宮)”。所以,我們只好逐一查閱方舟子指定的那三部“必讀書”。

查《明史》,嚴嵩的建議是“請暫徙南城離宮”【34, p.7918】;查《國榷》,嚴嵩的建議是“請徙南城之離宮”【35, p.3969】;查《明史紀事本末》,嚴嵩的建議是“請徙南內”【37, p.828】。既然必讀書中沒有說“嚴嵩……請皇帝暫住南宮(重華宮)”,請問方舟子:你這麼說的根據是什麼?

事實是,不僅“必讀書”中沒有張顯清和方舟子的那個說法,在野史雜書中也沒有:王世貞《嘉靖以來內閣首輔傳》就說,嚴嵩的建議是“請暫徙南城之離宮”【38, p.473】,沈德符的《萬曆野獲編》也說,嚴嵩的建議是“請移駐南城”【33, p.49】;潘士藻的《闇然堂類纂》則說是“請幸南內”【39, p.312】。實際上,王世貞還曾專門駁斥《徐文貞公傳》中的記載:

“蓋永壽既災,公卿大臣皆欲上還大內而不敢,嵩故測上之不欲歸大內也,因請幸南內,上不懌,謂‘南內故英宗皇帝居之,是且欲幽我。’”【40】

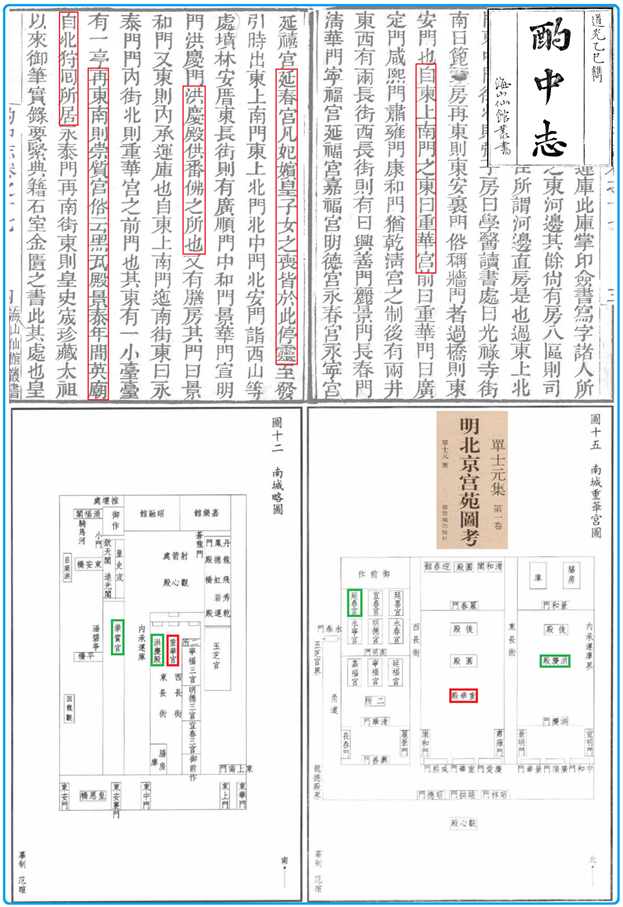

根據中國大百科全書出版社1998年出版的《聞名遐邇紫禁城:故宮博物院》一書,所謂的“南內”、“南城”、“南宮”,乃是一個“宮殿群”,“明代三內(大內、南內、西苑西內)並峙,全部宮殿786座,約為現存建築的3倍。”【41, p.4】同樣,曾任故宮博物院副院長的單士元也說,所謂的“重華宮”,是“英宗復辟增置南城五離宮之一”。【39, p.178】

最奇的是,根據明朝萬曆年間太監劉若愚的《酌中志》,重華宮也是一組建築群,主殿之西的延春宮用於停屍,“凡妃嬪皇子女之喪,皆於此停靈”;東側的洪慶殿則為“供番佛之所”。【42, pp.3-4】誰都知道,嘉靖皇帝是“好道不好佛”【43, p.45】,雖然不曾“滅佛”,但確曾“抑佛”甚至“廢佛”——這是沈德符所說:

“四月八日為釋迦生日,所賜亦麵食,名不落夾者,從釋氏名也。世宗癖佛,改賜期於四月五日,其食亦改新麥麵,蓋凡屬釋氏必盡廢為快。如大慈恩寺先朝最盛梵剎,憲孝武歷朝法王、國師居停者萬人,皆仰給天庖。嘉靖初盡革去,驅眾番僧於他所。至二十二年遂命毀之,寸椽片瓦亦不存。”【33, p.5】

也就是說,重華宮對於嘉靖皇帝含有三重忌諱:位於南城、與停屍房相近、與敬佛堂相鄰。儘管張顯清說嚴嵩在嘉靖四十年已經“耄老智衰,反應遲鈍”【22, p.344】,但除非他已經“智衰”得到了痴呆的程度,他都不大可能會“提出請皇帝暫住南宮(重華宮)”這樣的建議。實際上,我沒有看到任何文獻有這樣的記載。而方舟子之所以和張顯清一樣,也以為嚴嵩建議嘉靖皇帝移徙“南宮”就是“暫住南宮”,並且也以為“南宮”是一座宮殿、又名“重華宮”,只有一個可能的原因,那就是他在照抄《嚴嵩傳》。

5、“遜位受錮之所”

根據《嚴嵩傳》中的“南宮(重華宮)”那段話,方舟子接着寫道:

“嚴嵩自以為考慮得面面俱到,這個建議定會博得皇帝的滿心歡喜。不料皇帝聽了,大為不高興:你這是要把我關起來嗎?嚴嵩千算萬算,卻忘了當年明英宗被也先俘虜放回後,景帝就把他軟禁在南宮,因此在嘉靖皇帝看來,南宮乃是‘遜位受錮之所’,大大的不吉利。”

事實是,英宗“受錮之所”根本就不是什麼“南宮”,而是“崇質宮”——這是劉若愚所說:

“自東上南門迤南,街東曰永泰門,門內街北則重華宮之前門也。其東有一小台,台有一亭,再東南則崇質宮,俗雲黑瓦殿,景泰年間英廟自北狩回所居。”【41, p.4】

據後人考證,崇質宮又名“小南城”,即“狹義南內”所指。【44】而如上所述,據單士元說,“重華宮”是在英宗復辟之後修建的。也就是說,方舟子把英宗“遜位受錮之所”搞差了,並且差得和張顯清分毫不爽。

那麼,方舟子所說的“遜位受錮之所”這六個字是怎麼來的呢?雖然張顯清沒有交代來源,但它的來源卻只有一個,那就是沈德符的《萬曆野獲編》。方舟子一生中只提到《萬曆野獲編》兩次,第一次是在2012年“寒戰”期間,因為韓寒的《三重門》提到了這本書,方舟子於是拿它當作證據,證明《三重門》的作者不可能“是一個高一語文不及格的人”。【45】也就是說,直到寫了《嚴嵩的末日》之後十五年,方舟子還在以為《萬曆野獲編》是一本罕見深奧的古書。既然如此,以他嗜好“炫耀”和“擺顯”的本性【46】,他當年如果真的是從這本高大上的典籍看到“遜位受錮之所”這六個字的,他怎麼可能不吵吵嚷嚷得讓全世界各國各族革命人民都知道這件事?退一萬步說,他也應該在括號中註明這是“沈德符語”啊。顯然,方舟子當時是在照抄《嚴嵩傳》,因為張顯清沒有給出出處,所以他也根本就不知道那六個字來自哪裡。

抄襲鐵證之二:“南宮(重華宮)”張顯清在其《嚴嵩傳》中說,“嚴嵩……提出請皇帝暫住南宮(重華宮)”,方舟子也說,嚴嵩建議“皇上暫住修飾完整的南宮(重華宮)。”但事實是,第一,沒有史料證明嚴嵩曾提出此項建議;第二,明朝皇室在北京的宮殿沒有一座正式名為“南宮”;第三,“南宮”、“南城”、“南內”特指一組宮殿群,而不是一個特定的建築物;第四,重華宮不僅是南城宮殿群中的一座宮殿,它本身也是一個宮殿群;第五,英宗“受錮之所”是“崇質宮”,而不是“重華宮”——它建於英宗復辟之後;第六,重華宮院內既有停屍房(延春宮),又有敬佛堂(洪慶殿),因此它很可能比曾經用來幽禁英宗的崇質宮更讓嘉靖帝厭惡。

6、“甘草國老”

緊接着“南宮乃是‘遜位受錮之所’,大大的不吉利”這句話,方舟子寫道:

“這就給了精明不在嚴嵩之下的‘甘草國老’(海瑞語)徐階一個千載難逢的表現機會。徐階奏說:三大殿工程確實浩大,但我們正可以利用三大殿工程的‘余料’和人力修復永壽宮,百日之內當可完成。皇帝想着的正是要修復永壽宮,一聽徐階這麼說,龍顏大悅,下令馬上動工,並欽命徐階之子督視工程。第二年三月,永壽宮如期修復,皇帝將其改名萬壽宮,大慶五日,大賞諸臣,徐階加官少師,與嚴嵩平起平坐了,而嚴嵩僅加祿百石。”

所謂“甘草國老”,乃是中醫習語,早在南北朝時就已經出現——這是《本草綱目》中的記載:

“弘景曰:用藥猶如立人之制,若多君少臣,多臣少佐,則氣力不周也。然檢仙經世俗諸方,亦不必皆爾。大抵養命之藥多君,養性之藥多臣,療病之藥多佐,猶依本性所主,而復斟酌之。上品君中,復有貴賤;臣佐之中,亦復如之。所以門冬、遠志,別有君臣; 甘草國老,大黃將軍,明其優劣,皆不同秩也。”【47】

“甄權曰:諸藥中甘草為君,治七十二種乳石毒,解一千二百般草木毒,調和眾藥有功 故有國老之號。 ”【48】

“弘景”即陶弘景(公元456-536),乃南朝道士;甄權比陶弘景略晚,也是著名醫家,《新唐書》說他隋朝時為秘書省正字,唐貞觀年間“已百歲,太宗幸其舍,視飲食,訪逮其術,擢朝散大夫,賜几杖衣服。”【49】也就是說,在海瑞之前,“甘草國老”已經在中國流行了一千多年。

前面提到,“明史專家”方舟子梅開二度的處女作是《張居正二三事》,第二篇就是《海瑞二三事》。而在《海瑞二三事》中,方舟子曾說海瑞“投靠首輔徐階排擠次輔高拱,被徐階一手提拔”,因此“在出獄後的兩年間,換了六七次官職,連升四級”。【50】這樣一個人,為什麼要在“十幾年後”罵其恩公是“甘草國老”呢?

再者說,方舟子後來變成了中國最大的中醫黑,而他黑中醫的主要靶標就是李時珍的《本草綱目》,曾在“把《本草綱目》翻看了一遍”【51】之前就指斥該書“充斥……謬論”【52】,在“翻看了一遍”之後,更是對之破口大罵,說它“是從歷代藥書、史書、野史筆記、誌異鬼怪東抄一段、西抄一段,不加辨析拼湊而成的,再加上一點自己的幻想。”【53】不僅如此,方舟子還曾因為自己閱讀的是“原文無標點”的《本草綱目》而將“雞子忌同雞”理解成“雞蛋不能和下它的雞一起吃”【54】,並因此發出了“為什麼其他的雞就可以?”這樣的“天問”。【55】同樣,方舟子黑中藥的首選目標就是甘草,曾宣布“孕婦服用甘草能導致早產”、“兒童服用甘草甜素片能導致乳腺發育”、“甘草能降低男子血液中睾酮的含量,導致陽痿、睾丸和陰莖萎縮。”【56】因此,方舟子引“海瑞語”把徐階說成是“甘草國老”,應該是暗示他為“內閣毒藥”才對。可是,根據其下文,他的意思竟然是“兩邊都不得罪”。更讓人不能理解的是,在《嚴嵩的末日》中,“徐階”二字總共出現了38次,幾乎每次出現都寫他刻意與嚴嵩為敵,千方百計要置嚴嵩的兒子於死地,以便能夠抄嚴嵩的家。換句話說就是,方舟子引用海瑞的那四字來形容徐階,不僅是畫蛇添足,而且是緣木求魚。問題是,他為什麼要那麼干?答案其實非常簡單,那就是:他從《嚴嵩傳》中看到了那樣的話,於是就順手牽羊,把它偷來“炫耀才學”。果然,在《嚴嵩傳》中,有這樣一段話:

“徐階……侍奉皇帝既不象夏言那樣傲慢怠懈,也不象嚴嵩那樣奸佞柔媚;處理朝政既嚮往清明,又善施權術;官場爭逐既能韜光養晦,又會出奇制勝,是一位彈性很強的有謀略的政治家。……海瑞批評他是‘甘草國老’,‘和柔之義勝,直方之德微。’③……”【22, pp.333-334】

注釋③是:“海瑞,《乞治黨邪言官疏·附錄》,《海瑞集》。”

查《乞治黨邪言官疏·附錄》,“甘草國老”的上下文是:

“居今之世,欲成天下之事,不得已似亦不可不為調和之劑。然甘草國老,為佐為使則可,存翁以之為君,和柔之義勝,直方之德微,此其所以誤也。”【57】

稍通古代漢語之人,都應該明白,上面這兩句話,不過就是以中醫用藥來比喻治國之術,批評徐階治國,以和稀泥為主,缺乏剛直不阿之氣;並不是說徐階“是‘甘草國老’”。同樣的道理,一個人批評某大廚做菜以雞精為主要調料,並不是罵他“是雞精”。果然,有人這樣翻譯上面這段話:

“當今的世道,想成就天下大事,不得已時似乎也不得不作調和劑。然而甘草用作佐料或輔助藥物還可以,但徐階卻把它用來調和陛下,使得陛下過於和順柔弱,而少了剛直果斷,這是徐階的錯誤。”【58】

而方舟子之所以會在1997年非要引用海瑞的那四個字,並且對海瑞的話做出與張顯清完全相同的理解,唯一合理的解釋就是,他當時根本就不曾讀過海瑞的那篇文章,所以他只能學舌張顯清,並且顧不上在自己的文章中,徐階與“甘草國老”沒有任何相似之處這個事實。

7、“余料”

除了“甘草國老”之外,上面那段話中被加上引號的“余料”二字也來自《嚴嵩傳》:

“皇帝轉而詢問次相徐階。精明的徐階決不會放過這個千載難逢的機遇。他要藉此爭取皇帝的信任,離間皇帝與嚴嵩的關係,動搖嚴嵩的地位。他表現出十分忠誠的樣子說: ‘皇上今居玉熙殿,猶露宿爾, 臣子何忍安枕?’①並且提出修復永壽宮的具體規劃,以三大殿工程‘余料’為材料, 由工部尚書雷禮主持施工,百日之內完成。皇帝大悅,俱從所議,並且欽命徐階之子尚寶司丞徐墦兼工部營繕主事,督視工程。”【22, pp.344-345】

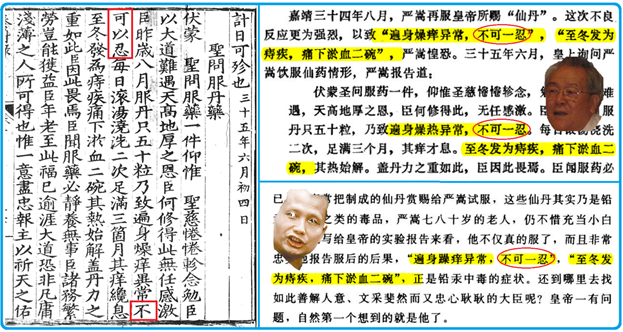

張顯清的注釋①是:“王世貞:《嘉靖以來內閣首輔傳》卷五《徐階傳》。”查該書,相關文字是:

“會上所居永壽宮災,徙居玉熙殿,隘甚,以問嚴嵩。嵩乃請上徙南城。上不懌,更問階。階答曰:上今居玉熈,猶露宿爾,臣子何忍安枕。請筴之。今者楚蜀甫息肩,不可復困令伐材;即伐材,亦不可以歲月計。而時方營三殿,有餘材,其小而不中程者,以當永壽則尚巨。請以責司空雷禮,可計月而就。上悅,如階議,而命階之子尚寶丞璠兼工部主事同閱視。”【38, p.482】

上面這段話,不僅在《嘉靖以來內閣首輔傳》的不同版本中沒有異文【59】,即使是在王世貞的《徐文貞公行狀》的不同版本中也是如此【60】。也就是說,張顯清所說的“余料”乃是徐階“余材”之變種,但他千不該萬不該把那個變种放在了引號之中,結果誤導“福建省1985年高考語文狀元”方舟子也跟着他引為“余料”。更好笑的是,張顯清把徐階所說的“可計月而就”改成了“百日之內完成”,因此再次把方舟子帶入溝中,也說什麼“百日之內當可完成。”【61】不過,應該承認,方舟子所說的“人力”,乃是他的獨家創造,但這也更暴露出其“偽狀元”的嘴臉:“余料”可以從修建三大殿的材料中“余出”,“人力”怎麼省啊?

抄襲鐵證之三:“余料”與“百日之內”張顯清在《嚴嵩傳》中引用王世貞的《嘉靖以來內閣首輔傳》講述徐階請修永壽宮的故事,但誤將徐階所說的“余材”寫成“余料”,並且將這兩個字放在了引號之中。而方舟子在講述這個故事時,不僅也把“余料”二字放在了引號之中,他還把張顯清杜撰的“百日之內完成”也抄了過來,說那是“徐階奏說”。而事實是,徐階說的是“可計月(或日)而就”。(註:上圖顯示王世貞《嘉靖以來內閣首輔傳》的三個不同刻本,由左至右分別為“欽定四庫全書本”、萬曆四十五年茅元儀刻本、《澤古齋重鈔》刻本。)

8、“大、小宰相”

這是《嚴嵩的末日》第七段話的上半部分: “嚴嵩開始失寵了!這幾年來他的確老了,精力大不如以前,政事都要事先跟嚴世蕃商量,人稱‘大、小宰相’,又說是‘皇上不能一日無嵩,嵩又不能一日無其子’。偏偏在嘉靖四十年五月嚴老夫人去世,嚴世蕃要丁憂守制三年,不能跟隨老爹到西苑直廬辦公,便乾脆整天躲在家裡跟姬妾們鬼混,父親從直廬遣人走問政事,他也只是敷衍了事。這樣,嚴嵩的奏對就越來越不稱聖意,他在皇帝心目中的份量也就一直往下掉。”

毫無疑問,方舟子放在引號中的那21個字,都是從《嚴嵩傳》中抄來的。只不過是,在《嚴嵩傳》中,並沒有“大、小宰相”這四個字,張顯清只是在介紹楊繼盛的《請誅賊臣疏》時,寫了這樣一句話:

“京師官民深恨其父子並專權柄,故有‘大丞相、小丞相’之說,又有‘此時父子兩閣老,他日一家盡獄囚’的歌謠。”【22, p.234】

實際上,“大、小丞相”的說法流傳至今,從相傳是王世貞所作的劇本《鳴鳳記》和馮夢龍所作的小說《沈小霞相會出師表》,到四百多年後的老舍所作的京劇劇本《青霞丹雪》【62】,都明用此典。不僅如此,在方舟子之前,根本就找不到“大、小宰相”這樣的說法。那麼,方舟子為什麼要把“大、小丞相”改成“大、小宰相”呢?

原來,方舟子之所以敢於鋌而走險,妄想通過抄襲剽竊來達到自己“成名”這個人生目的,最主要的原因就是他信奉“天下文章一大抄,看你會抄不會抄”這個大盜理——這是他在冒充“打假鬥士”時說的話:

“中國歷史上盛行的是‘天下文章一大抄,看你會抄不會抄’。我們從小就在老師指導下學習如何背下範文應付作文考試,養成了抄襲的習慣。”【63】

顯然,方舟子以為他自己是個“會抄”之人,所以他才會以“文抄公”自詡,並且還敢開班授課,傳授“蒙世絕招”,而這個“絕招”中的關鍵,就是製造一些“細微差別”,以便在事發之際,當作狡辯的依據——這是他在以“文抄公”自居時說的話:

“從瀋陽某小詩人的詩作拉來當一句,從海南島某打工仔的習作拉來當第二句,再從馬來西亞的報屁股找出第三句……天馬行空,讓你找得到第一句的出處,楞是找不出第二句第三句第n句的來歷,想指控我抄襲?證據的沒有!當然,最好這第一句的來歷也不能讓你們瞧出來,作點加工還是必要的嘛,加上或去掉一兩個形容詞、副詞,換下人名地名花名樹名,掉一下頭去一下尾,一首大作如是出籠,而且可以問心無愧,‘永不羞愧,永不道歉’。”【64】

也就是說,方舟子之所以要把“大、小丞相”改成“大、小宰相”,最可能的原因就是在使用這個“做賊絕招”——就像他在抄襲樊樹志時,非要把該書中出現了無數次的“元輔張先生”改成“首輔張先生”一樣。【7】

9、“皇上不能一日無嵩”

那麼,方舟子上段話中的“皇上不能一日無嵩,嵩又不能一日無其子”是怎麼來的呢?看看《嚴嵩傳》中的這段話:

“嚴嵩耄老智衰,反應遲鈍,諸事皆依仗愛子世蕃謀劃處置,因此時人有‘皇上不能一日無嵩,嵩又不能一日無其子’之說。但在嘉靖四十年五月嚴嵩夫人逝世以後,嚴世蕃丁憂守孝,雖干政如故,但已不能象以往那樣隨便進入西苑直廬代父議事,而且趁居憂之機,擁姬狎客,大肆淫縱,對父親飛札走問之事亦不甚用心。有時皇帝問事,太監在旁催促,立等回答,嚴嵩無奈,只得以己意奏對,往往失當。這次永壽宮對答,他只想到了要避諱大內,而對避諱南內則沒有反映過來。誰知這竟成為決定他晚年命運的一大失誤。”【22, p.344】

雖然張顯清把那17個字放在了引號之中,但他卻沒有交代引文來自何處。這是為什麼呢?答曰:那個引文是他自己的“創作”,其靈感來自《明史紀事本末》——實際上,他的那一段話也全都來自那本書:

“先是,嚴嵩在內閣,凡御札下問,辭旨深奧。西苑玄修,聖躬臥起不常,外廷得失,時廑於懷。內侍傳出,或早或暮。嵩耄而智昏,多瞠目不能解。世蕃一見躍然,揣摩曲中,據之奏答,悉當上意。又陰結內侍,纖悉馳報,報必重賚。每事必先有以待,上益喜。蓋上不能一日亡嵩,嵩又不能一日亡其子也。專政既久,諸司以事請裁,嵩必曰:‘與小兒議之。’甚曰:‘與東樓議之。’東樓,世蕃別號也。世蕃益自恣,一時無行之士,債帥墨吏,群然趨之。嵩妻歐陽氏嘗語嵩曰:‘不記鈐山堂二十年清寂耶!’嵩甚愧之,馭世蕃尤嚴。歐陽氏卒,世蕃當護喪歸,嵩上言:‘臣老無他子,乞留侍。’許之。以孫鵠代行,世蕃因大佚樂,干預各司事如故。然不得入直房代議,間飛札走問,則世蕃方擁諸姬狎客,徵逐胡盧,不甚了了,亦不能得當如往時。中使守直房迫促,嵩引領待片紙,不得至,乃自以意對。既至,追還復改,大抵故步皆失。”【37, pp.827-828】

也就是說,“皇上不能一日無嵩,嵩又不能一日無其子”這17個字乃是“蓋上不能一日亡嵩,嵩又不能一日亡其子也”這18個字的變種。而方舟子只會照葫蘆畫瓢,所以他把那17個字也放進引號之中,結果成了名副其實的“請君入甕”。

實際上,根據上下文觀之,谷應泰的那18個字完全是他自己的說法,而谷應泰生於泰昌元年(公元1620年),嚴嵩死於嘉靖四十五年(公元1566年)前後,兩人相隔了半個多世紀。所以,張顯清說那是“時人之說”,顯然於理不合。而方舟子雖然沒有照抄那四個字,但卻將之“改寫”成“人稱”二字,並且與“時人”所說的“大、小宰相”並列,其結果就相當於在自己“入瓮”之後,又隨手把瓮蓋給蓋上、擰死。

另外,顯然是因為張顯清沒有給“飛札走問”、“擁姬狎客”這幾個字加上引號,結果導致方舟子不知道那是“其來有自”——連《明史》都說嚴世蕃“聚狎客,擁艷姬”【34, p.5570】,即“擁姬狎客”乃為二事——,所以他就順手把“飛札”、“狎客”刪去。這不僅凸顯其“偽狀元”本色,而且還彰顯其“真文賊”嘴臉。

抄襲鐵證之四:“皇上不能一日無嵩,嵩又不能一日無其子”根據張顯清在《嚴嵩傳》中的說法,嚴嵩當政之時,流行“皇上不能一日無嵩,嵩又不能一日無其子”的說法;而方舟子也那麼說。而實際上,那個說法是《明史紀事本末》的作者谷應泰的一家之說,並且,其原文是“蓋上不能一日亡嵩,嵩又不能一日亡其子也。”不僅如此,谷應泰出生之時,嚴嵩已經死去五十多年,因此他根本就不是嚴嵩的“(同)時人”。 |

|

| |||||||

|

|

| 實用資訊 | |

|

|

| 一周點擊熱帖 | 更多>> |

| 一周回復熱帖 |

| 歷史上的今天:回復熱帖 |

| 2020: | ▲沉思:關於萬維讀者網’立場 | |

| 2020: | 大地震:上帝說《聖經》與 新神學 | |

| 2019: | 自私從而低能、處於低級自組織低級協同 | |

| 2019: | 《五燈會元》禪宗公案解(2) | |

| 2018: | ? U Might Consider 2 Split Your Life | |

| 2018: | 554、EPR問題—探索真實世界的論戰 | |

| 2017: | (2)為什麼我對中國文化持基本否定態 | |

| 2017: | “‘亻’徵召”之“基礎科學”博士篇 | |

| 2016: | 上帝保佑惡霉厲勊 | |

| 2016: | 魏中軍:輸贏究竟是誰? | |