| 科邪教主于光远之四:“主持”青岛遗传学座谈会 |

| 送交者: 亦明_ 2022年07月24日07:20:45 于 [教育学术] 发送悄悄话 |

科邪教主于光远之四:“主持”青岛遗传学座谈会

亦明

【提要】

1956年8月,中宣部派于光远到青岛主持召开了一个遗传学座谈会,其主题就是要搞“百家争鸣”,即允许西方的摩尔根遗传学与苏联的米丘林遗传学并存共生。在接下来的四分之一个世纪中,于光远对自己的这个“业绩”讳莫如深。但到了八十年代,他却突然间到处宣传自己是那次会议的主管,并且在那次会议上批驳了李森科的论断“偶然性是科学的敌人”。自那时起,直至其2013年去世,主持青岛遗传学座谈会都被于光远视为自己人生履历中的最大亮点,没有之一。2000年,在拜见于光远之前,方舟子分别在《新语丝》月刊和《书屋》杂志发表《从“绝不退却”到“百家争鸣” ——遗传学痛史》一文,严厉批评于光远当时容忍“百家争鸣”,认为他应该宣布米丘林主义为伪科学,取消其争鸣的权利,让摩尔根遗传学“一家独鸣”。当时骄横一时、不可一世的于光远竟然对如此野蛮、霸道的纳粹主张表示“基本赞同”。青岛遗传学座谈会因此成为中国科学纳粹新老交替的关键事件。

【细目】

一、李森科主义在苏联 二、李森科主义在中国

1、乐天宇:因李森科而两次蒙难 2、何祚庥:为李森科主义而斗争 3、方舟子:给何祚庥揩屁股

三、青岛遗传学座谈会前后 四、于光远暴打伪老虎

1、会前准备 2、会中发言 3、会后真相 4、寻幽探秘 5、另一种可能 6、不倒翁的秘诀

五、方舟子碰瓷大判官

1、“要当官,杀人放火受招安” 2、诛心取卵 3、“科学哲学”梅开二度 4、偷书忌器 5、自讨没趣 6、逢人说“方”

六、胡诌子信口胡诌

1、拉马克主义“更象是唯心主义” 2、达尔文主义在苏联不受“青睐” 3、斯大林在1906年犯下大错 4、遗传学的发展证明“新达尔文主义的正确”

七、水博士方舟子

在长达四分之一世纪的“大判官”生涯中,于光远没能制造出几起让自己笑到最后的“判例”;而在他自认的那几个“闪光亮点”中, 1956年在青岛主持召开遗传学座谈会毫无疑义是一颗夜明珠,是他的最宝贵财产,被他在晚年反复提及——这是他在《学术自传》中写下的两句话:

“1956年,……我还参与并主持了青岛遗传学座谈会,在会议发言中阐明了在自然科学领域贯彻百家争鸣方针的各种问题。在党的八大上就党对科学工作的领导做了大会发言。”【1】

于光远能够在“八大”上发言,与他主持青岛遗传学座谈会是否有因果关系,我们不得而知。但是,“在党的八大上”,于光远确曾提到这项业绩:

“在我们党的建议下,中国科学院和高等教育部最近召集了几十位生物学家在青岛开了一个遗传学问题座谈会。在会上经过十几天热烈的讨论,不论米丘林学派或者摩尔根学派都还不能根据充足的科学事实说服对方。这说明了遗传学还是一门年青的科学部门,许多重要的争论问题还没有成熟到作结论的地步。对这样的问题,我们本着百家争鸣的方针,支持他们的科学研究工作,并且希望他们虚心地考虑问题,实事求是地向对方学习一切可以学习的东西,让科学研究成就来做最后结论。”【2】

三十年后,于光远再次在《人民日报》上发表文章,为那次座谈会大唱赞歌。【3】再过十年,于光远把上面这些话几乎是一字不落地复述了一遍。【4】

显然是因为于光远本人的反复提及,那些“于粉”们才会对此铭记在心,并且将其意义节节拔高。例如,2002年,有人在新语丝的读书论坛大骂于光远是“光棍”,说“中科院那些只知做学问不懂做人的傻瓜老家伙们会这么看[他]不顺眼,提起他只是一句:‘老流氓’。”【5】方舟子于是挺身而出为于光远辩护,其中的一句话就是:

“我接触到的‘老家伙’对于光远做的两件事都持肯定态度:50年代主持青岛遗传学会议,支持在中国搞遗传学。80年代初首先批判人体特异功能研究,公开反钱学森、胡乔木。” 【6】

方舟子之所以要把于光远“80年代初首先批判人体特异功能研究”和他“公开反对……胡乔木”算作“一件事”,是因为,他要给自己的老恩公增添一些“反左”的色彩,因为在中国“自由派”的眼中,胡乔木是“极左”、“保守”的典型和代表。事实是,自由派也确实把于光远视为知己,尽管他“首先批判人体特异功能研究”完全是由于他的“左派幼稚病”的突然发作。

与方舟子一样,于光远的老部下龚育之在2005给于光远祝寿时,也对他的那个“业绩”赞颂不已:

“他参与和主持了青岛遗传学座谈会,在会上做两次发言,从阐明在自然科学领域贯彻百家争鸣方针的各种问题而言,他的发言成了这次会议的灵魂。”【7】

而在那之前19年,于光远的那“灵魂”发言,在龚育之的眼中只不过是“说明了我们党的这种努力”,【8】而已。由此可见于粉粉于的历史轨迹:就是不断拔高、不断涂脂抹粉。

确实,即使是在于光远去世之后,中国的反伪帮还要拿青岛遗传学座谈会来给于光远贴金。例如,2015年,于光远的老跟班、终身主掌中国反伪帮“帮刊”、中国科邪纳粹党“党刊”《科学与无神论》的申振钰,以78岁高龄亲自编发了一篇文章,其中就有这样的话:

“(青岛遗传学座谈会)会议召开之初,有些摩尔根学派的学者还心存疑虑,说话吞吞吐吐、小心翼翼。为此,时任中宣部科学处处长的于光远两次到会讲话,集中阐述了对‘百家争鸣’的理解。解除了与会者的顾虑,会场气氛逐渐活跃起来……毛泽东作为领袖,从指导方针的高度提出了在科学研究中要百家争鸣,陆定一和于光远则在讲话中具体深化、细化了对这个方针的理解……于光远在讲话中进一步从学术理性的角度深化了这个问题。”【9】

鲜为人知的事实是,在八十年代以前,“主持召开青岛遗传学座谈会”很可能是于光远的一块心病,所以他对之几乎是绝口不提。

原来,在青岛遗传学座谈会召开之前,中宣部就已经做出决定,要仿效苏联1948年8月召开的那个关于遗传学的会议——史称“八月会议”——的模式,出版会议发言的“逐字记录”,这就是于光远一伙以“遗传学座谈会会务小组”的名义编纂的《遗传学座谈会发言记录》,它由科学出版社在1957年出版,但仅在内部发行。而在那本书中,不要说“中宣部”的名号自始至终不曾出现,就连于光远本人也躲得无影无踪,更不要提那两篇“成了这次会议的灵魂”的发言了。据于光远自己后来说,之所以会出现那种情况,是因为“当时我认为自己不是遗传学家,不愿意把自己的发言编到这个本子里。”【10】可是,进入八十年代之后,仍旧不是遗传学家的于光远却不仅把自己当年的发言稿翻出来投给期刊杂志反复发表【11】【12】,他还将之反复收入自己的文集之中【13】【14】。不仅如此,于光远还指使——他自己的说法是“倡议”——中宣部科学处旧部重新“搜集整理”当年的会议资料,并且在经他“最后审查和修改、定稿”之后,交给商务印书馆出版、公开发行。而这本名为《百家争鸣——发展科学的必由之路: 1956年8月青岛遗传学座谈会纪实》的书,与29年前的那本《遗传学座谈会发言记录》的最大区别,就是多出了于光远的那两次发言,所以何祚庥的弟弟何祚榕才会说这样的话:

“书的主体部分——从36页到320页, 正是全文转载1957年4月科学出版社内部发行的《遗传学座谈会发言记录》,这次不过是将内部发行改为公开出版罢了。”【15】

换句话说就是,在1956-1957年间,于光远刻意不让自己的发言留下文字记录——他实际上连“留影”,即与参会的那些科学家合影,都没敢——;但到了八十年代,他又生怕别人不知道自己是那次会议的“主持者”和“灵魂”。这是为什么呢?当然是因为“气候”变了:那颗当年让他心惊肉跳夜不能寐的定时炸弹,在“改革开放”的年代,变成了他人生中积攒下的最值钱的宝贝。

众里寻他千百度,千呼万唤,他仍旧躲在阴暗角落处 从八十年代起,于光远就把自己曾在1956年主持召开青岛遗传学座谈会当成自己亦官亦学生涯中的最大亮点和最贵卖点。而事实是,在当年,于光远曾刻意与那个座谈会保持最大的距离,不仅不让自己的发言稿出现在会前就已经决定出版发行的会议记录中,他还不敢与那些参加座谈会的科学家们合影留念。(照片来源:【16】。)

对于“方学家”来说,那次座谈会具有独特的价值,因为它是中国反伪帮帮主于光远与中国科邪教教主方舟子“新老交接”的契机,所以,它对我们了解中国科学纳粹在二十世纪末的窜起和“成势”,提供了一个全新的、独到的视角。不仅如此,通过分析于光远的那两个“灵魂”讲话——它们被于光远视为自己最早的“自然辩证法的研究工作”【17】——,我们还能够见识一下这位中科院的学部委员当时的“科学哲学”水平到底如何。

一、李森科主义在苏联

李森科(Трохим Денисович Лисенко,1898-1976)出生于乌克兰的一个农民家庭,其父自称是“哈尔科夫辛卡尔洛夫卡村的贫农” (бедные крестьяне села Карловка, на Харьковшине)。【18】也就是因为家境不好,李森科迟至15岁时才从“初小”(即二年级小学)毕业,随后次第进入初级园艺学校、园艺中学学习。1922年,得益于苏联政府的扶持工农子弟的政策,李森科进入基辅农学院(Киевский сельскохозяйственный институт),通过函授,于1925年毕业。【19】【20】【21】也就是因为出身低贱、教育背景寒酸,所以那些学历显赫的英美“李黑”以及后来的苏俄、中土李黑,全都对李森科表现出赤裸裸的蔑视,将他视为“无知”或“文盲”。例如,被方舟子称为“美国伟大的遗传学家、诱发突变的发现者穆勒”【22】(Hermann Joseph Muller, 1890-1967),就这样写道:

“1935年,苏联共产党开始树立一个无知的、煽动性的、狂热的农民出身的植物育种者特罗菲姆·李森科的名望。”【23】

同样,那个曾任联合国教科文组织首任总干事的英国李黑领袖朱利安·赫胥黎Julian S. Huxley, 1887-1975)也说:

“李森科只能被形容为文盲”(Lysenko can only be described as illiterate)。【24, p.102】

鲜为人知的事实是,这两个李黑共享一个极为显著的特点,那就是,他们都是所谓的“优生学家”(eugenicist),而他们之所以要联手黑李,第一是因为他们认为“李森科遗传学”就是拉马克主义,而拉马克主义是优生学的第一天敌;第二个原因就是,在第二次世界大战之后,随着德国纳粹的种族灭绝行为的曝光,优生学臭了大街,所以他们二人妄图通过黑李来转移世人对纳粹与优生学关系的关注——此事说来话长,详见本文附录。此时,读者务必牢牢记住这样的事实:不了解第二次世界大战前风靡欧美的“优生学运动”,就永远都搞不明白为什么某些西方遗传学家——其中没有一个是李森科的农学同行——会对李森科那么仇恨,以致要不惜人力物力,组织对他的抹黑和围剿。也就是因为这个秘密至关重要,所以在李黑的黑李著作中,“优生学”是敏感词,不到万不得已,绝不提及。

言归正传。从基辅农学院毕业后,李森科被分配到阿塞拜疆的一个刚刚成立的选种试验站工作。而就是在那个穷乡僻壤,孤苦伶仃的李森科成了大名——他在1927年8月被《真理报》认证为“赤脚科学家”(босоногий ученый)或“赤脚教授”(босоногим профессором)。【25】这是“中国近现代科学史研究的主要开拓者和奠基人”樊洪业在1979年以“石希元”这个笔名在于光远一手创办的《自然辩证法通讯》上发表的《李森科其人》的开场白:

“1927年8月,苏联当时的名记者费多罗维奇在《真理报》上发表了一篇特写,题为《冬天的田野》。该文以诱人的笔调刻画了一位年青的育种工作者——特罗菲姆·杰尼索维奇·李森科。沉默寡言的主人公有着健康的体魄,但总是难得见一丝笑容。在甘查(阿塞拜疆共和国的基洛瓦巴德)育种站的试验田里,他和助手及学生们试验在棉花收获前种植豌豆,使冬天的田野可以用作牧场……”。【26】

“石希元”没有交代的是,那篇“特写”从头至尾都是对一个书斋学者的嘲讽,因为他终生致力于研究蜜蜂口器的长度以及腿毛的密度这类与现实生活毫不沾边的问题。而在二、三十年代的苏联,科学界最最响亮的口号就是“理论联系实际”,即利用自己的科学知识来促进社会主义祖国的发展和建设。也就是说,李森科成名的根本,就在于他关心现实问题,并且找到了解决问题的办法:

“李森科试图解决(并真的解决了)如何在没有肥料的情况下给土地施肥的问题,冬天在外高加索空旷的田野里种植绿色植物,这样牛就不会死于贫瘠的食物,突厥农民也可以安心过冬而不为明天发愁。”【27】

两年后,李森科不仅再次登上《真理报》,而且版次和级别也节节上升。1929年7月21日,《真理报》在第四版发表了一篇文章,题为《农艺师李森科的新发现:李森科的方法将在乌克兰的国有和集体农场中得到应用》。【28】两个半月后,10月8日,《真理报》第三版发表了乌克兰农业部长施利希特(Александр Григорьевич Шлихтер, 1868-1940)的文章,标题是:《论在春季播种冬小麦——农艺师李森科的新发现》。【29】

那么,李森科的“新发现”是什么呢?

原来,有些农作物,如小麦,分为冬、春两类,前者在秋季播种,越冬后于次年开花结实——如果不经过越冬这个阶段,冬麦就不会开花。而春小麦则于春季播种,当年开花结实。一般来说,冬麦的产量比春麦高、质量比春麦好,但缺点是,如果遇到少雪的严冬,就会出现所谓的“黑霜”(Black Frost)灾害,幼苗被冻死,导致次年颗粒无收。据苏联科学院院士、全苏列宁农业科学院院长瓦维洛夫(Николай Иванович Вавилов, 1887-1943)——他后来被李黑们捧为“科学英雄”、“遗传学烈士”,并且一口咬定他是被李森科害死的——说,在1928-29年,苏联因严冬而损失了七百万公顷的小麦。【30】哈佛大学生物系教授勒万亭(Richard Lewontin, 1929-2021)则说,在1927-1929这两年,苏联遭遇黑霜的面积达三千多万英亩。【31】而“李森科的新发现”就是,冬麦不需要在田间越冬,而只需要在播种前通过一段时间的低温处理,即可在春季播种,并且当年收获。这个方法后来以“春化”(俄文:Яровизация; 英文:Vernalization)青史留名。这就是乌克兰农业部长亲自出面给李森科站台的唯一原因。

李森科不仅因为“春化”成为乌克兰和苏联农业生产部门负责人眼中的大红人,他还变成了苏联农业科研界中的耀眼新星。在二十年代末、三十年代初,前面提到的那个瓦维洛夫——当时任全盟列宁农业科学研究院院长,是苏联农业科研界公认的领袖——,几乎到了“逢人说项”的地步。这是1932年他在美国召开的第六届国际遗传学大会上的发言:

“敖德萨的李森科最近做出的非凡发现为植物育种家和植物遗传学家掌握个体变异开辟了巨大的全新的可能性。他发现了缩短生长期的简单生理方法,通过在播种前诱导种子萌发过程,将冬季品种转化为春季品种,将晚熟品种转化为早熟品种。李森科的方法可以通过仅处理种子本身来改变植物发育阶段。这些方法的本质是针对不同植物和不同品种群的,其本质在于黑暗(光周期)、温度和湿度的特定组合对种子的作用。这一发现使我们能够在我们的气候中利用热带和亚热带品种进行育种和遗传工作,这实际上相当于将南方植物群向北移动。这创造了将育种和遗传工作范围扩大到前所未有的程度的可能性,使生长期完全不同的品种能够杂交。”【32】

瓦维洛夫的推介,引起了美国媒体的注意,《华盛顿邮报》用“柑橘在北方生产成功”这样的标题转载了美联社的相关报道。【33】而《洛杉矶时报》在转载那篇稿子时所使用的标题则是“控制植物的秘密找到了”。【34】紧接着,英国“帝国植物遗传学局”(Imperial Bureau of Plant Genetics)出版了一本小册子,标题就是《春化或李森科的种子预处理方法》。【35】不仅如此,该局的刊物《草本植物评论》(Herbage Reviews)还专门发表李森科的同志、乌克兰遗传学家法沃洛夫(А. М. Фаворов)高度评价李森科的文章,标题就是《李森科对农作物春化研究的理论与实践意义》。【36】据《自然》杂志说,英国植物遗传局的小册子激起了包括中国在内的世界各国对这一方法的兴趣。【37】事实是,早在三十年代初,金陵大学农学院教授沈宗翰就曾探索“灾后种麦误期之补救”方法,但收获不大。【38】而“春化”显然是可行的补救方法之一。所以,在得知李森科的发明之后,马上就有人予以宣传【39】,并且还有人进行了研究验证【40】【41】。实际上,直到四十年代后期,还有人在中国介绍这种方法。【42】很可能是因为这项发明太过惹眼,所以《纽约时报》在1935年把它的发明权拱手送给了瓦维洛夫。【43】

一举成名天下知 1932年以后,通过苏联人瓦维洛夫的宣传和英国植物遗传学局的介绍,李森科的“春化”方法传遍全世界,而中国的科学家不仅将之作为“促短法”广为介绍,而且还通过试验来进行验证。

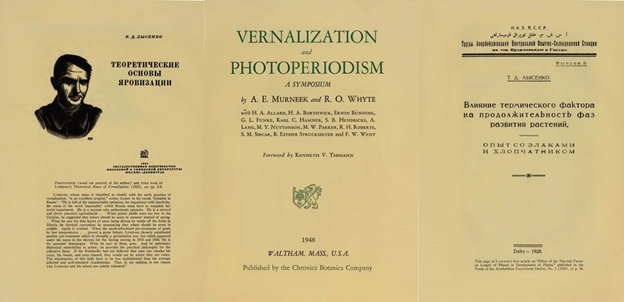

从科学发展的角度来看,李森科走过的“科学之路”非常“科学”:他通过在冬季分期播种豌豆发现了植物的遗传性受环境的影响(即在乌克兰早熟的品种,在阿塞拜疆并不早熟),进而发明“春化”方法;而根据这些发现和发明,他进一步提出了“植物阶段发育”理论,即认为植物的发育过程是阶段性的,前一个阶段不完成,后一个阶段就不能开始;并且,每个阶段的通过都需要特定的外界环境条件。这个理论虽然看上去并不像进化论、相对论那么高大上,但是,如果你知道美国生物学博士方舟子在获得博士学位七年之后仍旧搞不清生长与发育的区别的话【44】,你就会明白它的深度和高度了。而在当时的苏联,虽然在宣传上强调“实践”,要求“理论与实践的统一”,但其领导层的基本思路却是要“理论指导实践”,因为整个苏维埃政权都是建立在“马克思主义理论”之上的、全部生物学研究也都是在达尔文的“进化理论”的指导之下进行的。因此,提出一种科学理论,其意义和价值比做出一项科学发现或者一项技术发明要大得多。所以,瓦维洛夫对李森科赞不绝口,又是推荐他获奖,又是推荐他当选苏联科学院院士。【45】而英国的“帝国植物遗传学局”再次出面,将李森科的《植物春化作用和阶段性发展》翻译成英文出版。【46】实际上,该局工作人员在几年后仍在发表长文讨论这个理论。【47】1947年,也就是在东西方阵营进入全面“冷战”、美、英几个极端反苏、反共的遗传学家——以穆勒为首——密谋策划对李森科进行全面抹黑之际,在美国召开了一个国际研讨会,其主题就是“春化及光周期”(Vernalization and Photoperiodism)——在其后来出版的论文集中,不仅李森科的头像出现了两次,连他的关于春化现象的第一篇论文的首页也被“立此存照”。【48】

流芳百世 1947年,就在美、英先后宣布铁幕落下、冷战开始之际,曾任美国植物生理学家学会主席的美国密苏里大学农学院教授莫尼克(Andrew Edward Murneek, 1888-?)与曾在英国“帝国植物遗传学局”任职的植物学家怀特(Robert Orr Whyte, 1903-1986)联手主持召开了一个国际研讨会,讨论李森科的春化现象和植物阶段发育理论。上图为该研讨会论文集中的几页。

最奇的是,虽然李森科提出的春化方法仅盛行了十余年就变成了古董,除了李黑之外很少被人提及,但他提出的植物阶段发育理论却影响至今。2001年,中国长城出版社出版了一套《中国袖珍百科全书》,该书号称由“国内最权威的科研机构、著名高校的一大批著名学者、专家,结合最新材料,编撰而成”,而“阶段发育理论”就是其辞条之一:

“【阶段发育理论】前苏联李森科提出的一种植物发育的理论,认为种子植物的个体发育是由一系列依次更替的和质的不同阶段所组成。在每个阶段,植物对外界条件有一定的要求,这些要求是植物细胞进行质变所需要的,无这些质变就不可能开花结实。他根据自己的研究结果,确认一、二年生种子植物的发育至少有两个阶段:第一阶段是春化阶段,完成这一阶段,除要求一般的生活条件外,温度是主要关键;第二阶段的主要关键是一定的日照长度。不同的植物通过春化阶段和光照阶段时所需要的条件是不同的,这些条件正是该物种系统发育中形成它的遗传性的那些条件。……植物阶段发育的基本规律:(1)顺序性,发育阶段的进行具有严格的顺序性。在植物没有完全结束春化阶段前,不能进入光照阶段。后一个发育阶段只能在前一阶段结束和具有一定外界条件时才能开始。(2)不可逆性,在完成发育阶段时,植物细胞内所发生的质变是不可逆的。(3)局限性,发生质变的部位局限于生长点分生组织细胞内,并只能通过细胞分裂传给子细胞。这一学说揭示了植物发育的某些规律,但只在少数植物上表现明显,不普遍适用于所有植物。”【49】

事实是,植物界的最大特点就是“多样性”;因此,“普遍适用于所有植物”的规律,根本就没有几条——如果真的有的话。而李森科的阶段发育理论,人们不仅至今记得,并且还有人在探讨如何利用它“在小麦育种过程中提高育种效率和增加育种的预见性”。【50】

只不过是,出身低贱的李森科在苏联的陡然崛起,惹怒了一伙信仰孟德尔、摩尔根遗传学理论的遗传学家,他们得到了西方遗传学界——尤其是前面提到的那个穆勒和赫胥黎——的大力支持。所以,到了1952年起,苏联农学界、植物学界、遗传学界又开始酝酿新一波“倒李”风潮。到了1955年,295名科学家签署了一封给苏共中央主席团的信——它后来以“三百人上书”(Письмо трёхсот)留名史籍——,其内容就是全面否定李森科的理论和实践——“李森科在 1920 年代末和 1930 年代初进行的植物阶段性发育的研究”除外——,其目的当然只有一个,那就是把他赶下台。看看这封信件中的这段话:

“实际上,李森科的观点是机械主义和唯心主义外加简单文盲的大杂烩。但他的影响是如此之大,以致我们的许多哲学家不仅没有反驳它,反倒开始对之予以采纳甚至通过‘改进’唯物辩证法的著名原理来使它们与李森科的观点保持一致。例如,关于内因与外因在发展中的作用学说,对必然性与偶然性、连续性与不连续性等范畴的解释,都受到了这样的‘改进’,实际上就是曲解。”【51】

在当时,苏共中央总书记赫鲁晓夫正在极力推广美国的杂交玉米,而李森科从三十年代起就反对将之引进——这也是李黑们列举的李森科“反科学”重大罪行之一,即使是在赫鲁晓夫的“玉米运动”以惨败收场之后也是如此(后详)——,所以,到了1956年2月14日,苏共中央和苏联部长会议联合发布了《关于改善农业研究机构工作的措施》的决议,其中对“农业研究机构”的工作提出了近乎全面的批评,而其中的一项罪名就是“特别是低估了广泛引进玉米等有价值的粮食作物方面的重要性”。【52】 4月18日,《人民日报》发布了这样一条消息:

“‘真理报’四月十日消息:苏联部长会议通过一项决议如下:苏联部长会议接受特罗菲姆·杰尼索维奇·李森科同志要求免除他所担任的全苏列宁农业科学院院长职务的请求。帕维尔·巴夫洛维奇·洛巴诺夫同志被任命为全苏列宁农业科学院院长。”【53】

这就是“青岛遗传学座谈会”得以召开的主要原因。也就是说,青岛遗传学座谈会之所以能够召开,起因在苏联,决策在中共中央,于光远充其量不过就是一个奉旨办事的“钦差大臣”,而已。

二、李森科主义在中国

李森科登上苏联生物学界大舞台之际,恰逢米丘林去世。而米丘林是列宁生前树立的一根标杆,所以,李森科一直高举米丘林的旗号,将其理论与实践名为“米丘林生物学”。虽然早在三、四十年代,中国就有文章介绍米丘林【54】【55】,但米丘林在中国风行一时,却是在新中国政府成立之后,特别是在实行“一边倒”的政策之后的五十年代。

1、乐天宇:因李森科而两次蒙难

按照于光远的说法,最早在中国刮起李森科主义旋风之人是乐天宇。例如,2006年,于光远在接受《科学新闻》的采访时这样说道:

“在这里说的是苏联的事情,在中国又是怎么样的呢?中国解放以后提出向苏联老大哥学习,一边倒地学苏联。这时候在北京农业大学发生乐天宇事件。”

“乐天宇这位同志与我在延安时就认识,他是延安自然科学院生物系主任。解放以后他在北京农业大学负责,实际上就是校长,同时兼党委书记。他是一个党员,自己以为比其他的同志政治上高明。其实并不是那样。北京农业大学本来集中了一批有名的教授,比如俞大绂、汤佩松等。乐天宇读到李森科《论生物科学现状》这本书,明白了苏联消灭遗传学的政策和措施,便立刻在农业大学雷厉风行地行动起来。乐天宇调入中国科学院遗传选种实验馆任馆长以后,与科学家很难相处,其作风仍与大家格格不入。中央了解有关情况后,甚为不满,指示应对乐天宇进行批评。承办这件事的单位是中宣部科学卫生处。当时这个单位与政务院文委的科学卫生处合署办公。为了批评和处理乐天宇的问题,科学卫生处与中国科学院共同商定,于1952年4月至5月,由中国共产党科学院支部开会批评乐天宇。支部大会认为,乐天宇犯错误的性质是:严重的无组织无纪律,严重地脱离群众的学阀作风,以及学术工作上的严重的非马克思主义倾向。支部大会决定给乐天宇留党察看一年处分。5月31日,中国科学院副院长竺可桢宣布,撤销乐天宇所担任的遗传选种实验馆馆长职务。乐天宇随即离开科学院,到华南农垦局工作,后又到中国林业科学研究院工作。”【56】

于光远没有提到的是,所谓的“米丘林主义”就是“李森科主义”;而在“乐天宇读到李森科《论生物科学现状》这本书”之前,是他于光远率先在乐天宇创办的北京农业大学校刊《农讯》上发表《李森科关于苏联生物学界状况报告的内容介绍》一文的。【57】而在那之前五天,“李森科关于苏联生物学界状况报告”的前半部分才刚刚出现在沈阳出版的《译文月刊》创刊号上。【58】而在于光远“介绍”了李森科的报告之后一个月,《农讯》第20期就转发了那篇译稿。又过了三个多月,1949年9月15日,“李森科对于生物科学贡献的一斑”这几个大字就隆重地出现在了《学习》杂志创刊号的封面上。【59】不仅如此,该杂志还开始分两期连载多尔古慎的《一个真正生物学家的故事》,该文的译文最早出现在《中苏文化》杂志上,但该译文将李森科译为“莱森柯”——也就是说,是《学习》杂志给李森科正了名。到了1950年6月,《学习》杂志开始编辑《学习杂志丛书》,该丛书的第一本题为《季米特洛夫——伟大的共产主义者》,第二本就是《李森科的故事》,它就是《一个真正生物学家的故事》的单行本。现在当然谁都知道,《学习》杂志是中宣部主办的刊物,而它当时的总编、总负责就是于光远。【60】换句话说就是,在中国,于光远即使算不上是推销李森科、宣传“李森科主义”的“第一人”,那他也绝对算得上是“第一梯队”的大队长。当然,于光远和于粉是永远都不会告诉世人这个事实的。

那么,于光远所说的“乐天宇事件”到底是怎么回事呢?

原来,从延安时代起,乐天宇就开始推介米丘林遗传学。后来,他成为北方大学(后改称华北大学)农学院的领导。1949年10月前后,北大农学院、清华农学院与华北大学农学院匆匆合并成为北京农业大学,由于校长难产,所以乐天宇便以校务委员会主任委员及党总支书记的身份成为该校的一把手。在那之前,乐天宇推广米丘林主义的标志性成果就是创建了“米邱林学会”。据他自己说,在1950年10月之前的一年中,米邱林学会的会员人数从三十余人飙升到一万多人。【61】而据《竺可桢日记》,“米邱林学会”的部分活动经费来自中科院。【62, p.124】如前所述,在当时,中科院的直接上司就是中宣部;而在中宣部,被胡乔木指定“管一管”中科院的那个人就是于光远。

好笑的是,乐天宇虽然在中国培育了“米邱林生物科学”这株“嫩芽”,但他却没能看到它的“开花结果”,因为他在1951年3月就被撤职了。撤职后,陆定一要中国科学院给乐天宇安排工作,于是就出现了一个“遗传选种实验馆”这样奇怪的建制——中科院就是没有舍得给乐天宇一个“研究所所长”的名分。【62, p.309, p.311】那么,乐天宇到底是因为什么被撤职的呢?这是竺可桢1951年2月7日的日记:

“九点杨昌业来谈,知农大自合并清华、北大农学院以后,内部问题甚多。因乐天宇引用其北农及故旧,与北大、清华人不能合作。又以Michurin 米丘林学说号召,把原有教遗传学之北大李景均(金陵,Cornell)不能立足,走往香港,所译Lysenko 李森科书亦不准在校出售,在教部曾受钱俊瑞之责难。近林业部托办专修班于妙峰山办棉制服,又发生贪污事(每件十二万元,实付九万元,以旧棉充新棉)。教育部派一委员会至农大调查,迄今尚未得结果云云。”【62, p.285】

本来,所谓的“农大风波”,在乐天宇被撤职并调走之后就已经风平浪静了。但是,一年后,乐天宇再次被揪了出来,其原因,尽管各方语焉不详,但根据《竺可桢日记》中的零星记载,最主要的原因就是他的小麦春化试验失败了【62, p.536, p.541, p.571, p.587】——外加“三反”方面的问题。除此之外,还有人说他是“犯了贬低米丘林学说,将其庸俗化的错误”。【63】所以,在1952年5月31日,也就是在正式宣布给予乐天宇第二次撤职处分并且逐出北京之后,竺可桢写道:

“乐之撤职并不象征着院中对于米邱林生物学之放弃,相反地要加紧力量来推进,不但遗传选种馆要做米邱林路线工作,即植物分类、植物生理亦要做米邱林路线工作,总期能配合农业为国家增产。”【62, p.628】

2、何祚庥:为李森科主义而斗争

果然,一个月后,《人民日报》发表了重磅文章,题为《为坚持生物科学的米丘林方向而斗争》——前面提到,在当时,米丘林主义或者米丘林方向,就是李森科主义和李森科方向的另一种说法。其实,《人民日报》发表这样的文章并不奇怪,奇怪的是,这篇洋洋万言的文章,是通过“斗争”乐天宇来“坚持生物科学的米丘林方向”的——该文没有作者署名,但却有一段很长的编者按语,其开篇就是这样三板斧:

“中国共产党中国科学院支部,在本年四月间,讨论了该院前遗传选种实验馆馆长乐天宇同志所犯的错误。支部大会认为:这个错误的性质是属于严重的无组织无纪律,严重的脱离群众的学阀作风,以及学术工作上的严重的非马克思主义倾向。为了进一步批判乐天宇同志在生物科学工作上的错误,政务院文化教育委员会计划局科学卫生处会同中国科学院计划局在本年四月至六月间先后召集了三次生物科学工作座谈会。”【64】

当局在鼓吹米丘林主义之际,却对鼓吹米丘林主义不遗余力的乐天宇大加挞伐,这其中的逻辑,不仅外人看不明白,即使是专门研究中国共产党在建国早期“科技政策思想”的北京大学博士、龚育之的得意弟子王志强也是一头雾水,所以他才会对其恩师表示:

“批这位领导,又坚持米丘林,让人难以理解。”【65, p.94】

这是龚育之的回答:

“往深看则不难理解。这与当时的时势(学习苏联嘛)和当时的认识(有个过程嘛)有关。《报告》既批评了教条主义,也批评了经验主义。经验主义表现为‘重视点滴的生产经验,忽视系统的农业理论,强调从生产中学习,否定实验室工作’,以及所谓‘老百姓是唯物论,学者们是唯心沦’的荒谬观点和‘全盘否定传统生物科学’的‘左倾幼稚观点’。教条主义表现为‘牵强附会地搬用哲学术语,用唯物辩证法的一般规律去代替生物科学中的一些具体规律’,‘用米丘林生物科学作为一根打人的鞭子’和‘掩盖自己的无知’的‘护身的符咒’。‘坚持米丘林方向’同反对‘把米丘林生物科学变成枯燥的教条’两个方面结合起来,典型地反映了当时在这个问题上认识的程度和局限。前个方面是因袭的方面,后一个方面是从因袭中开始摆脱的转变的方面。从以后来看,这种转变的极不彻底是很明显的;从历史来看,这种转变却是以后进一步转变的发轫。”(同上。)

龚育之这套自作聪明的解释,重点就是最后那句话,它的含义就是,“斗争”乐天宇与四年后的青岛座谈会有着必然的联系,意即他们那伙人在1952年和1956年不是在奉旨行事,而是在根据自己的“认识的程度和局限”来撰写文章。难怪于光远在讲解青岛座谈会之际,要把乐天宇拉进话题;更难怪何祚庥会“同意”龚育之的“这个分析”;但中宣部科学处的其他下级官员却“不大以为然”。【66】确实,李佩珊就直截了当地说:

“批评乐天宇在推行李森科主义中的简单粗暴态度以及教条主义、经验主义等错误, 主要是为了扫除学习李森科主义道路中的障碍。”【67】

李佩珊的同事黄青禾后来也说:

“对乐天宇是恨铁不成钢,党本来派他去农大当领导,是要他好好扶持米丘林派,但他把事情搞砸了”、“恨他没有把米丘林派发扬光大”。【68】

其实,这样的事实,不仅龚育之知道,连王志强也知道——他之所以要装出一副莫名其妙的样子,就是要给其恩师搭梯子,让他把自己十多年前就已经说过的话【69】再说一遍。

事实是,在那篇被龚育之称为“报告”的文章中,就有这样的话:

“我们不能批评旧生物学家‘唯心’、‘反动’、‘为资产阶级服务’、‘法西斯’便算了事。我们应该说清楚:生物科学上摩尔根主义和米丘林生物科学的斗争是两种世界观在科学上的表现,是不容调和的根本性质的论争。旧生物学某些部分已经证明是伪科学,旧遗传学的某些结论是法西斯主义的理论基础之一,某些旧的农学在实践中被证明‘差不多全是坏的’(米丘林)。所以它必须加以改造。”【64】

所以说,当局在正式宣布“坚持生物科学的米丘林方向”之际把乐天宇拎出来当作“斗争”的对象,只有一个原因,那就是“我国生物科学的现况已经到了不能容忍的地步”,所以要借用他的脑袋来给新一轮攻势祭旗,所谓的“变本加厉”——与七年后的庐山会议本来是要反左、但由于彭德怀上万言书而改成反右仿佛依稀。

果然,《人民日报》的这篇文章,不仅被所有的生物学和农学杂志转载,连《科学通报》、《人民周报》、《新华月报》也都予以转载。紧接着,华北农业科学研究所副所长戴松恩在《人民日报》上发表检讨文章【70】;谈家桢的检讨则在《生物学通报》和《科学通报》上发表【71】【72】。半个世纪后,谈家桢这样评论那篇文章:

“这篇洋洋万言的长文章是在党中央机关报上公开刊行,文首加上编者按,无疑是中央对推动米丘林生物学学习运动的指导文章,也表明中央在此问题上的态度和观点。”【73】

还有人这样评价那篇文章:

“这篇文章的发表,对进一步在我国全面推行米丘林学说,维护米丘林学说的一统局面发挥了相当大的作用。”【74】

“《为坚持生物科学的米丘林方向而斗争》文章的发表,不仅影响了整整一代中国人的思想观念和科学理念,而且还直接带来了当时对遗传学教学和研究工作的粗暴践踏,带来了对中国遗传学家的无端、无情的批判和政治迫害。”【75】

那么,那场铺天盖地的“学习米丘林”运动,与何祚庥又有什么关系呢?

根据《人民日报》的那个编者按,当时有三个人代表中宣部参加乐天宇的批斗会,他们是赵沨、孟庆哲、何祚庥。其中,赵沨是音乐家,孟庆哲是北大的生物学教师,只有何祚庥是万金油、啥都懂——所谓的“何大拿”。实际上,连他的学弟龚育之对何大拿都颇有不屑,曾嘲讽地说,“他是什么都懂一点的”。【76】

那么,何祚庥到底参没参与那篇“报告”的写作呢?2009年,《科学文化评论》发表了一篇访谈录,访谈的对象就是曾在中宣部科学处工作过的黄青禾、黄舜娥夫妇,他们在1957年因为发表“右派言论”被赶出中宣部科学处。【68】这是他们说的一段话:

“何祚庥在科学处做了一些好事,也做了一些不大好说的事。他在科学处的时间不短,当时我也觉得很奇怪,他是学物理的,怎么什么都管,到处参加批判,批梁思成的建筑学,批《〈红楼梦〉研究》、批《武训传》,什么事情他都参与,而且敢写文章,敢批判。当时他的一些立场、思路,包括在米丘林问题上,都是主流派的,与上层的思路是一致的。他说过自己当时是个小干部,是奉命的,党叫干什么就干什么,不能怪我个人。”【68】

值得指出的是,黄青禾称《为坚持生物科学的米丘林方向而斗争》一文是“署名文章”、“是几个人署名的”【77】;但根据公开的资料,那篇文章显然没有作者署名。因此断定,那篇文章的原稿是有署名的,只是在发表时,署名被删去了。

据黄氏夫妇说,“科学处参加执笔的两个人一直没有表态,孟庆哲到去世时没有为这件事情说过话。何祚庥也一直回避这个问题。……何祚庥是执了笔的,他最好有个说法。”难怪何祚庥在青岛座谈会期间“没做什么,会上没说话,回来也没吭声。”【68】

3、方舟子:给何祚庥揩屁股

2005年,在网上出现了一篇文章,题为《何祚庥其人其事》。何祚庥的“其人”,实际上是人所共知,那就是嘴尖皮厚、鲜廉寡耻;而“其事”之一就是他在1952年前后批判“摩根基因遗传学说”:

“在前苏联有一个李森科事件。李森科认为新种总是由量变到质变,飞跃而成为与母种截然不同的种。在遗传和育种问题上,他从30年代起就反对‘摩根基因遗传学说’,并将其贴上‘资产阶级科学’的标签。李森科由于得到斯大林的信任而飞黄腾达。苏联一批有才华的生物学家因此受牵连,惨遭迫害。当时的中国也在全国范围开展了批判基因学说的运动,大力宣扬李森科一派的‘米丘林生物科学’,科学真理成为政治干预的牺牲品。何祚庥等在‘学习苏联老大哥’的大旗下高唱‘米丘林生物科学是自觉而彻底地将马克思列宁主义应用于生物科学的伟大成就’,对我国著名生物学家谈家桢(摩根的学生)发动围剿,谈家桢不得不违心地为自己坚持摩根的学说而做了检讨,使我国的生物学家受到致命打击,从此一蹶不振,而正是在这段时间里,国外生物学出现了突飞猛进的发展。”【78】

由于当时何祚庥和方舟子正在为水电势力卖命,对环保人士大打出手,所以环保人士就把上面这篇文章放到了自己网站的“显要位置”——这直接导致方舟子一伙指控环保人士是“法〇功”、“flg”。【79】【80】【81】读者一定要牢牢地、死死地记住这样的事实:利用政治手段来消灭“对手”——在当时,任何人都有可能是方舟子的对手;在现在,全体中国人都是方舟子的对手——,从来就是、永远都是方舟子一伙的第一选择。而在当时,方舟子一边怂恿自己的走狗给环保人士插上“法〇功”的标签,一边“亲脚”踢对方的“裤裆”,即将之与“藏独”捆绑到一起。【82】可笑的是,在逃亡美国之后,方舟子不仅专门在推特上转发“法〇功”饲喂给他的谣言——所以他在新浪微博的绰号是“方轮子”【83】【84】【85】——,他还主动狂舔主张“藏独”最卖力气的德国“绿党”前共同主席、“欧盟中国事务委员会主席” 比蒂科费尔(Reinhard Bütikofer)的菊花【86】——此是后话。

邪恶透顶,绿色成阴 德国的比蒂科费尔是欧洲反华势力的代表人物,曾任德国绿党共同主席。2005年,在打击“伪环保”时,方舟子特意将他们之中有人接受德国绿党资助说成是他们主张“藏独”;而到了2021年,“爱国”的方舟子早已变成了“恨国”的方是民,所以当他看到比蒂科费尔发了一个貌似反华的帖子之后,马上将之截图转发,并且借题发挥,将自己对中国的满腔仇恨尽情发泄。

话说在2005年10月,为了驳斥“轮子”对“何老”的攻击,方舟子在《北京科技报》上发表了一篇文章,题为《妖魔化何祚庥院士的背后》,其中有这样一段话:

“事实是:在1952年4到6月间,政务院文化教育委员会计划局科学卫生处会同中国科学院计划局召集了三次生物科学工作座谈会,《人民日报》的这篇文章就是该座谈会达成的一份报告。参加该座谈会的有来自中国科学院、政务院文化教育委员会计划局、农业部、北京大学、清华大学、北京农业大学等各机构的代表28人。何院士当时刚从清华大学本科毕业,分配到中宣部科技处工作,做为政务院文化教育委员会计划局科学卫生处(与中宣部科技处是同一套班子)的代表参加了这次会议(当时的处长赵沨也参加了)。这次会议之后,国内开始了对摩尔根基因论的大批判,影响非常恶劣。但是,何院士当时做为一名刚刚毕业参加工作的年轻干部,可能是会议参加者中资历最浅的,仅仅因为他由于职务的缘故参加了会议,就要让他为这次大批判承担主要责任,岂不是太过荒唐了?”【87】

方舟子的文章发表之后不到两年,中国反伪帮要员、“四大恶人”的编外成员龚育之就死了。而在他死后,他的一些生前未曾发表的文章,也陆续在报刊上出现。而就是这些文章,透露出了一些鲜为人知的秘密——龚育之生前没敢发表,显然是有所忌讳。原来,在五十年代初,何祚庥虽然年轻,但其资历却一点儿也不浅:

“何祚庥一九五一年到中宣部,正好赶上从供给制改为工资制。他学识比较广博,又能说会道,主意也多,并且有地下党和党支部书记的经历,所以一下子就给他定为十八级了。我和罗劲柏一九五二年到中宣部,没能进入这一门槛,而是按照大学毕业生的‘统一价格’,定为二十一级。”【88】

不仅如此,龚育之还透露说,自己当年之所以贸然批判共振论,就是因为受到何祚庥的怂恿和指使。【89】实际上,在1952年5月,何祚庥还曾亲自操刀,在《人民日报》上批判量子力学。【90】据何祚庥后来承认,“我在清华大学曾念了四年的物理系,可并没有念过相对论,更没有念过量子力学,甚至电动力学也只是念的王竹溪先生的笔记。”【91】也就是说,方舟子为何祚庥辩护的理由,一个都不能成立。

最好笑的是,据方舟子说,在东窗事发之后,“何院士告诉我,他从来没有写过批判基因论、共振论和控制论的文章。”【87】这是《米丘林生物科学是自觉而彻底地将马克思列宁主义应用于生物科学的伟大成就》第一节中的一段话:

“米丘林生物科学正确地认识了生物内部机体的统一——部分与整体的辩证的统一,由这个辩证的命题出发,达到了遗传性依属于机体、一定的遗传性和机体一同形成也和机体一同变化的结论。揭穿了把部分和整体对立起来的摩尔根之辈关于染色体遗传理论的伪科学。摩尔根辈认为神秘的‘遗传基因’是永生不灭的,这完全是一种臆造。大地上一切生命都是从无生命发生的,我们决不能拿超自然力创造生命的神学信仰来解释生命的起源和形成。”【64】

这样的语言,这样的逻辑,除了“何大拿”之外,还有哪个中国人能够想得出来呢?而以“质疑”、“打假”为生的方舟子一边对如此明显的“批判基因论”言论装瞎看不见,一边摆出一副天真无邪的表情对那个以行骗为生的老骗子的骗人谎言信以为真、照单全收——你以为他是真傻、真的“不食人间烟火”啊?

总而言之,方舟子的所谓“打假”,除了怨怨相报之外,就是骗骗相护,与求真、行善、爱美没有半分钱的关系,而与造假、作恶、献丑却盘根错节、勾心斗角。

三、青岛遗传学座谈会前后

前面提到,“青岛遗传学座谈会”之所以能够召开,主要原因之一就是李森科在苏联的失势;前面没有提到的是,李森科在苏联的失势与赫鲁晓夫痛批斯大林有着密切的关系,而后者对中国乃至整个世界都产生了深远的、震撼性的影响。

原来,对于赫鲁晓夫的秘密报告,毛泽东在1956年3月12日做出的最初评价是:

“现在看来,至少可以指出两点:一是它揭了盖子,一是它捅了娄子。说揭了盖子,就是讲,他的秘密报告表明,苏联、苏共、斯大林并不是一切都是正确的,这就破除了迷信。说捅了娄子,就是讲,他作的这个秘密报告,无论在内容上或方法上,都有严重错误。”【92, p.545】

在赫鲁晓夫“揭了盖子”之后,中国再向苏联“一边倒”就失去了合理性;而既然赫鲁晓夫是“捅了娄子”,则中国的“纠偏”就应该是一个逐渐的过程。4月27日,在中共中央政治局扩大会议上,中宣部长陆定一发表长篇讲话,其中就有这样的内容:

“从前胡先骕那个文件我也看了一下,看一看是不是能够辩护一下,那是很难辩护的。那个时候我们给他加了几句,就是着重他的政治问题,因为他那个时候骂苏联,所以我们就气了。他讲的问题是生物学界很重要的问题,这个人在生物学界很有威望(毛泽东插话:不是什么人叫我们跟他斗一斗吗?)。后来我们把那个东西和缓了,报纸上没有提他的名字,是在一个什么米丘林的纪念会上有几个人讲话讲到他,我们掌握了这一点,就是报纸上的一个名字都不讲,因此没有和他撕破脸(毛泽东插话:胡先骕的那个文章对不对?)他批评李森科的观点很好,那是属于学术性质的问题,我们不要去干涉比较好。(康生插话:我问了一下于光远,他觉得胡先骕是有道理的。胡先骕是反对李森科的,什么问题呢?李森科说,从松树上长出一棵榆树来,这是辨证法的突变,松树可以变榆树(笑声),这是一种突变论。毛泽东问:能不能变?康生答:怎么能变呢?那棵松树上常常长榆树,那是榆树掉下来的种子长出来的。这件事情胡反对是对的。但胡先骕说李森科可以吃得开是有政治支持着的,其实,斯大林死了以后,苏共批评了李森科,没有支持李森科,所以胡先骕这一点没有说对。但整个的来讲,胡先骕讲得还是对的,他只讲错了一个例子,我们不应该去抓人家的小辫子,就说他是错误的)。那倒不一定去向他承认错误。(毛泽东插话:那个人是很顽固的,他是中国生物学界的老祖宗,年纪七八十了。他赞成文言文,反对白话文,这个人现在是学部委员吗?)不是,没有给(毛泽东插话:恐怕还是要给,他是中国生物学界的老祖宗)。”【93, p.415】

胡先骕是怎么变成“中国生物学界的老祖宗”的呢?原来,如上所述,苏联的李黑们早在1952年就已经开始了对李森科的公开批评——他们实际上从第二次世界大战结束之后就与西方势力暗中窜通,搞有组织的抹黑行动(另详)——,批评的焦点就是他在1945年提出的物种形成理论。到了1954年2月,首先挑起事端的《植物学杂志》编辑部还发表长篇总结文章,特别强调他们开展这种争论是在遵循苏联共产党及赫鲁晓夫同志的一贯主张,即在科学问题上不要崇拜权威,不要无视批评,更不要压制批评。显然是感到了风向的变化,中国的《科学通报》在1954年年底发表了这篇文章的译文。【94】到了次年,胡先骕在自己编写的《植物分类学简编》一书时,“一高兴”就信笔加上了相关言论。【95】而就是那几句闲来之笔,被苏联专家抓住不放,提出抗议,结果胡先骕在1955年遭到批判。更让他意想不到的是,他的那些“惹祸的话”【96】,在不到一年之后因李森科的下台而得福,使自己成为御笔钦批的“老祖宗”。【66】【97】实际上,胡先骕生于1894年,当时刚过六十岁。

书归正传。1956年4月28日,毛泽东说,“艺术问题上的百花齐放,学术问题上的百家争鸣,我看这个应该成为我们的方针。”【92, pp.570-571】几天后,毛泽东在最高国务会议第七次会议上将这个“方针”正式提出。【92, p.574】据《毛泽东年谱》一书的作者说,毛泽东在提出“百花齐放,百家争鸣”方针之前,曾看到德国统一社会党中央宣传部部长哈格尔发表了一个谈话,其中就提到了李森科,内容大致是说:

“我们宣传苏联农学家李森科的学说一切都好,将德国科学界很有权威的魏尔啸一切都否定了,认为孟德尔的一切都是反动的,而在德国的生物学家,绝大多数是孟德尔派。科学是可以有各种学派,我们相信,久而久之可以使一些真正研究科学的人走上唯物主义。苏联科学有好的我们应当学习,但不能将苏联科学界的每句话都认为是神圣的。”(同上。)

毛泽东在见到这份讲话之后,在1956年4月18日指示中宣部“邀请科学院及其他有关机关的负责同志”对之进行研究。【92, p.562】而根据美国科学史专家施奈德的说法,毛泽东指示陆定一的原因,是德国遗传学家汉斯·史塔布(Hans Stubbe, 1902-1989)在1955年年底访华期间对李森科的严厉批评。【98】无论如何,根据《科学通报》在1954年年底发表苏联《植物学杂志》的长篇总结来看,大致从那时起,至少是在中宣部内,就已经对“米丘林主义是否正确”或“李森科是否要倒台”这类问题存了“二心”。

5月11日,《人民日报》发表了一篇文章,题为《学术方面应该执行百家争鸣的方针——钱俊瑞在全国先进生产者代表会议上讲话》。【99】而事实是,钱俊瑞的讲话与“学术”几乎是毫不沾边——文章中就承认,“钱俊瑞的讲话是以‘积极和稳步地建设社会主义的文化’为题的”。显然,《人民日报》当时实在找不到宣传“学术方面应该执行百家争鸣的方针”的机会了,于是就把它硬塞进了钱俊瑞的嘴里。5月19日,中科院院长郭沫若在中国科学院编译出版委员会第一次会议上发表讲话,其中也强调要“发扬学术上的‘百家争鸣’的精神”。【100】5月26日,陆定一在中南海怀仁堂发表了题为《百花齐放,百家争鸣》的讲话,《人民日报》在6月13日全文发表。【101】紧接着,郭沫若在全国人大第三次会议上发表讲话,其中的重要内容之一就是论述“百家争鸣”的必要性。【102】

简言之,在8月10日“青岛遗传学座谈会”召开之前,仅《人民日报》在头版报道的“百家争鸣”活动就有“科学规划委员会组织六百多位科学家讨论‘百家争鸣’问题”【103】、“上海文化界人士举行座谈会讨论‘百花齐放,百家争鸣’问题”【104】、“全国学术刊物编辑负责人员在北京举行座谈会讨论‘百家争鸣’”【105】、“中国作家协会研究执行‘百花齐放,百家争鸣’的方针”【106】、“全国综合大学一百多位文学史学专家根据百家争鸣的方针审订教学大纲” 【107】。而在《人民日报》上就“百家争鸣”发表意见的大牌人物,除了郭沫若之外,还有黎锦熙【108】、钱伟长【109】、朱光潜【110】、马寅初【111】、竺可桢【112】,等等。

也就是说,不论是从时机上讲,还是从级别上讲,或者从规模上讲,“青岛遗传学座谈会”都是既没有先机,也没有优势。但是,从后来的影响上讲,前面提到的那些活动却要对“青岛遗传学座谈会”甘拜下风。事实是,那次座谈会开幕的当天,新华社就发了通电。【113】会议闭幕后,《人民日报》又用了一个整版的篇幅,不仅发表了于光远手下撰写的长篇报道——它将那次会议定性为“一个成功的学术会议”【114】——,而且还发表了南京农学院教授范谦衷的捧场文章,把它说成是“昌明科学很好的开端和范例”【115】。确实,在过去的六十余年中,中国大陆只出版了两本以1956年那场“百家争鸣”运动中的某项活动为主题的书,一本就是于光远指示李佩珊等人编辑整理的《百家争鸣——发展科学的必由之路:1956年8月青岛遗传学座谈会纪实》【116】,另一本就是于光远的老部下龚育之指使其学生搞出来的《遗传学与百家争鸣:1956年青岛遗传学座谈会追踪调研》【117】。由此可知,反伪帮在搞“宣传”这一方面确实身手不凡。以如此不凡的身手,把跨国盲流方舟子捧上天,让他在中国社会横行霸道十余年,简直就像是国宴大厨烹制一碟小鲜肉一样,唾手可得。

|

|

| |||

|

|

| 实用资讯 | |

|

|

| 一周点击热帖 | 更多>> |

| 一周回复热帖 |

| 历史上的今天:回复热帖 |

| 2021: | ZT中国队夺国际数学奥赛团队冠军 | |

| 2021: | What is the goal of scientific resea | |

| 2020: | 信仰的飞跃 - 一位大提琴和指挥家的故 | |

| 2019: | 深陷泥潭 | |

| 2018: | 训练我们的思维看穿政治迷雾 | |

| 2018: | 中年迷惘后发现的十三件事 | |

| 2017: | 轉帖自仙遊野人網友 | |

| 2017: | 那一年,我们亲历了改变历史的高考& | |