| 續二 |

| 送交者: 亦明_ 2021月11月12日08:07:48 於 [教育學術] 發送悄悄話 |

| 回 答: 續一 由 亦明_ 於 2021-11-12 07:47:47 |

22、“道路皆言”

這是《嚴嵩的末日(下)》的第三段話:

“這時候,嚴世蕃的同黨羅龍文也從戍所逃回了徽州老家,兩人來往密切。這位羅龍文是倭寇首領王直的姻親,曾經奉總督胡宗憲之命出海招降。林潤接到郭推官的告發後,把故事編得完整一點,向皇帝控告這兩個人以建造府第為幌子,聚眾四千人,‘道路皆言,兩人通倭,變且不測’。這是謀反大罪,皇帝自然極其重視,立即下詔速將嚴世蕃、羅文龍拿來問罪。那時候嚴世蕃之子嚴紹庭還在北京當錦衣衛指揮,問訊趕快派人趕在聖旨下達之前到家鄉報警。嚴世蕃得報,想逃回戍所,卻早在林潤的監視之中,被逮住了,解往京師。這是嘉靖四十三年十一月的事。”

這段話雖然長達二百多字,但其文眼卻是引號內的12個字。看看《嚴嵩傳》是怎麼說的:

“林潤,字若雨,福建甫田人,嘉靖三十五年進士,升御史,以敢於直言聞名朝野。他接到郭諫臣的告發後,立即馳疏奏報朝廷。他在奏疏中說,嚴世蕃、羅龍文‘不自悔恨,反懷怨望’,‘蔑視國法’,‘不赴戍所,江洋盜賊’多入二人之家。羅龍文‘招集惡少,出入靡常’,‘卜築深山,乘軒衣蟒,有負險不臣之志’。嚴世蕃家居不法,‘愈肆凶頑,暴橫鄉里,不異其在朝’,‘或肆訕毀,或縱淫樂,或奪人財產,鄉里訟冤官司,動以百計’,‘日夜與羅龍文誹謗時政,動搖人心’,最近又假借建造府第為名,聚眾至四千餘人,‘道路皆言,兩人通倭,變且不測。’‘以世蕃之逆,濟以龍文之險,蹤跡莫測,禍機所伏’,乞逮至京師,‘早正刑章,以絕禍本’。①”【22, pp.355-356】

注釋①是:“據《明世宗實錄》卷五四〇、《國榷》卷六四、《明史》卷三〇八《嚴嵩傳》綜述。”

查這三本書,只有《明史》有“道路皆言兩人通倭變且不測”這12個字。只不過是,根據中華書局1974年出版的標點本,這12個字被斷為“道路皆言兩人通倭,變且不測。”【34, p.7919】不僅如此,國際文化出版公司1996年出版的《四庫全書精編 史部》【96】、吉林人民出版社1998年出版的《明史》【97】、中國社會出版社1999年出版的《二十五史》【98】、內蒙古人民出版社2002年出版的《中國全史·紀傳卷》【99】,也都是那麼斷的。實際上,連金性堯都把它斷成“道路皆言兩人通倭變,且不測。”【100】

也就是說,雖然我們不知道張顯清斷句的依據,但我們卻知道他斷得的確有些獨特。而方舟子之所以能夠也把那12個字斷得與張顯清一模一樣地獨特,最簡單、最合理的解釋就是抄襲。

23、“任他燎原火”

緊接着上段話,方舟子寫道:

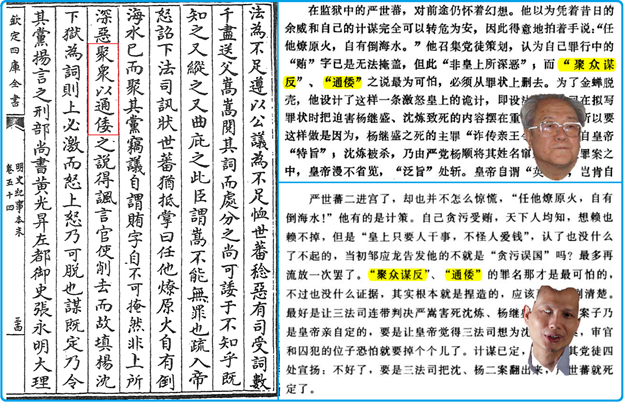

“嚴世蕃二進宮了,卻也並不怎麼驚慌,‘任他燎原火,自有倒海水!’,他有的是計策。自己貪污受賄,天下人均知,想賴也賴不掉,但是‘皇上只要人幹事,不怪人愛錢’,認了也沒什麼了不起的,當初鄒應龍告發他的不就是‘貪污誤國’嗎?最多再流放一次罷了。‘聚眾謀反’、‘通倭’的罪名那才是最可怕的,不過也沒什麼證據,其實根本就是捏造的,應該不難洗刷清楚。最好,是讓三法司連帶判決嚴嵩害死沈煉、楊繼盛,這兩個案子乃是皇帝親自定的,要是讓皇帝覺得三法司想為沈、楊翻案,審官和囚犯的位子恐怕就要掉個個兒了。計謀已定,他便命其黨徒四處宣揚:不好了,要是三法司把沈、楊二案翻出來,嚴世蕃就死定了。”

看看《嚴嵩傳》的這段話:

“在監獄中的嚴世蕃,對前途仍懷着幻想。他以為憑着昔日的餘威和自己的計謀完全可以轉危為安,因此得意地拍着手說:‘任他燎原火,自有倒海水。’他召集黨徒策劃,認為自己罪行中的‘賄’字已是無法掩蓋,但此‘非皇上所深惡’,而‘聚眾謀反’、‘通倭’之說最為可怕,必須從罪狀上刪去。為了金蟬脫殼,他設計了這樣一條激怒皇上的詭計,即設法使三法司在擬寫罪狀時把迫害楊繼盛、沈煉致死的內容擺在重要地位。之所以要這樣做是因為,楊繼盛之死的主罪‘詐傳親王令旨’乃出自皇帝‘特旨’;沈煉被殺,乃由嚴黨楊順將其姓名竄入白蓮教罪案之中,皇帝漫不省覽,‘泛旨’處斬。皇帝自謂‘英明’,豈肯自引為過?因此必將懷疑三法司欲借嚴氏之案而歸過於聖上,從而把憤怒由嚴氏父子轉移到朝廷主事之臣。這時嚴世蕃便可釋縲紲而歸,甚至會因此而引起皇帝對嚴嵩的懷念,‘別有恩命,未為可知。’嚴世蕃黨徒按計行事,四出宣揚,製造輿論。”【22, p.358】

雖然張顯清沒有交代這段話的根據,但其來源無疑是《明史紀事本末》:

“疏入,帝怒,詔下法司訊狀。世蕃猶抵掌曰:‘任他燎原火,自有倒海水。’已而聚其黨竊議,自謂:‘“賄”字自不可掩,然非上所深惡;“聚眾以通倭”之說,得諷言官使削去。而故填楊、沈下獄為詞,則上必激而怒;上怒,乃可脫也。’謀既定,乃令其黨揚言之。”【37, p.833】

《明通鑑》卷六十三所記與此大致相同。【86, p.489】

也就是說,張顯清把“聚眾以通倭”(《明通鑑》為“聚眾通倭”)改成“‘聚眾謀反’、‘通倭’”,而方舟子也照葫蘆畫瓢。不僅如此,張顯清還把嚴東藩的心理活動不厭其煩地寫了出來,而方舟子也是如此。最好笑的是,張顯清根據谷應泰說的“乃令其黨揚言之”寫成“嚴世蕃黨徒按計行事,四出宣揚”,而方舟子也是“他便命其黨徒四處宣揚”——真是亦步亦趨啊!

也許有人眼尖,發現上段話中沒有“皇上只要人幹事,不怪人愛錢”這幾個字。那就再看看這段話:

“‘賄賂彰,風俗壞。’‘內閣吏部要錢,吾黨守清無益。’⑨‘皇上只要人幹事,不怪人要錢,貪夫從而和之。’⑩嚴氏父子‘政以賄成’導致官風、士風大壞。嘉靖年間是明代吏治的重要轉折點。”【22, pp.328-329】

注釋⑩是:“徐階:《答盡去剝虐諭》, 《明經世文編》卷二四四。”

你以為方舟子有能耐翻閱厚達六千頁的《明經世文編》,並且忍心不把那樣的業績“炫耀”出來?至於他把“要錢”寫成“愛錢”,其原因可能是抄書抄花了眼,但更大的可能卻是在第N次使用他的“做賊蒙世絕招”。

抄襲鐵證之八:“‘聚眾謀反’、‘通倭’”張顯清在敘述嚴世蕃策劃翻案的情節時,主要根據《明史紀事本末》的相關記載,但他把該書所說的“聚眾以通倭”改造成“聚眾謀反”、“通倭”,並且將之放進引號之中。事實是,“聚眾謀反”這四個字在整部《明史紀事本末》中都不曾出現過。張顯清的“隨意”和“任性”導致方舟子以為那幾個字是出自史書,於是也將它們放進引號之中。

24、“貪污誤國”

方舟子上面那段話中,有一句是“當初鄒應龍告發他的不就是‘貪污誤國’嗎?”事實是,不要說“貪污誤國”這四個字,即使是“貪污”、“誤國”這兩個詞,都不曾出現在鄒應龍的那篇奏疏中——不論是原本,還是《明實錄》和《明史》的改編本。那麼,方舟子的這個說法到底是怎麼來的呢?看看《嚴嵩傳》中的這句話:

“鄒應龍,字雲卿,西安人,嘉靖三十五年進士。嘉靖四十一年五月的一天,他在一位內侍太監家裡避雨。這位太監把近日皇帝密令藍道行扶乩的事透露給他。鄒應龍‘知帝眷已移’,‘以為奇貨,恐有先者’,立即修成《貪橫蔭臣欺君蠹國疏》,彈劾嚴嵩父子,中心內容是‘貪污誤國’。由於這份奏疏在反對嚴嵩的鬥爭中起到了關鍵作用,因此對其內容不能不作些摘引。”【22, p.348】

事實是,在那份“張氏改編本”的奏疏中,“貪”字只出現了兩次,分別為“世蕃父子貪婪無度”和“教子惟貪”;“污”字只出現了一次,“污同狗彘”;“誤”字一次也沒有出現;“國”字出現了兩次,分別為“國安得不竭”、“其父嵩受國厚恩”。天知道張顯清是怎麼從中總結出“貪污誤國”這個“中心內容”的。

實際上,如果非要用幾個字來總結鄒疏的“中心內容”的話,那這幾個字就是其標題中的“貪橫、欺君、蠹國”。且不說“貪污誤國”沒能包括“欺君”這一大罪,它連“貪橫”和“蠹國”都沒能全部涵蓋:“橫”者,凶也,所以《明實錄》和《明史》的縮寫本都使用了“兇橫”二字;“蠹”者,蠶食、損害也,所以鄒應龍原疏說嚴黨“剝取民財,侵奪民利”,而《明實錄》、《明史》也都說“抑勒侵奪”。同樣,丁守和等主編的《中國歷代奏議大典》就這樣總結鄒疏:

“他在疏中揭露了嚴嵩父子貪橫欺枉,賣官鬻爵的醜惡行徑,痛斥嚴世蕃所作所為如狗彘、如豺狼,指責他不守為官之道,欺君罔上,罪不可恕……。”【101】

而方舟子之所以也說鄒應龍的奏疏告發嚴嵩父子的“就是‘貪污誤國’”,只能有一個解釋,那就是他把張顯清的蛇足“貪污”了——他雖然沒有因此“誤國”,但卻因此“誤己”,因為他為自己的行竊勾當又鑄造了一樁鐵證。

25、“死有餘辜!”

這是方舟子接下來寫的文字:

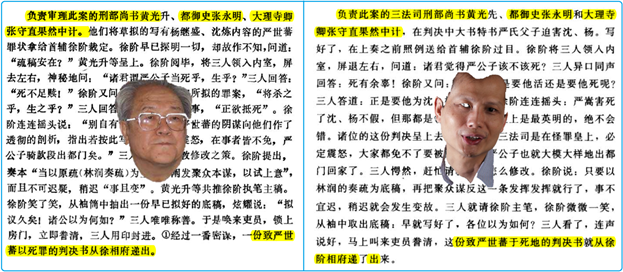

“負責此案的三法司刑部尚書黃光先、都御史張永明和大理寺卿張守直果然中計,在判決中大書特書嚴氏父子迫害沈、楊。寫好了,在上奏之前照例送給首輔徐階過目。徐階將三人領入內室,屏退左右,問道:諸君覺得嚴公子該不該死?三人異口同聲回答:死有餘辜!徐階又問:那麼你們是要他活還是要他死呢?三人答道:正是要他為沈、楊償命啊。徐階連連搖頭:嚴嵩害死了沈、楊不假,但那都是領過聖旨的。皇上是最英明的,絕不會錯。諸位的這份判決呈上去,皇上疑心三法司是在怪罪皇上,必定震怒,大家都免不了要被問罪,而嚴公子也就大模大樣地出都門回家了。三人諤然,趕忙請教徐階怎麼修改。徐階說:只要以林潤的奏疏為底稿,再把聚眾謀反這一條發揮發揮就行了,事不宜遲,稍遲就會發生變故。三人就請徐階主筆,徐階微微一笑,從袖中取出底稿:早就寫好了,各位以為如何?三人看了,連聲說好,馬上叫來吏員謄清,這份致嚴世蕃於死地的判決書就從徐階相府遞了出來。”

上面這段話雖然沒有一個引號,但其全文都抄自《嚴嵩傳》的這段話:

“負責審理此案的刑部尚書黃光升、都御史張永明、大理寺卿張守直果然中計。他們將草擬的寫有楊繼盛、沈煉內容的嚴世蕃罪狀拿給首輔徐階裁定。徐階早已探明一切,卻故作不知,問道:‘疏稿安在?’黃光升等呈上。徐階閱畢,將三人領入內室,屏去左右,神秘地問:‘諸君謂嚴公子當死乎,生乎?’三人回答:‘死不足贖!’徐階又問:那麼按照你們所擬的罪案,‘將殺之乎,生之乎?’三人回答:寫入楊,沈之事,‘正欲抵死’。徐階連連搖頭說:‘別自有說。’然後將嚴世蕃的陰謀向他們作了透徹的剖析,指出若按此寫法,‘上必震怒,在事者皆不免,嚴公子騎款段出都門矣。’三人愕然,請教修改之策。徐階提出,奏本‘當以原疏(林潤奏疏)為主,而闡發聚眾本謀,以試上意’,而且不可遲疑,稍遲‘事且變’。黃光升等共推徐階執筆主稿。徐階笑了笑,從袖筒中抽出一份早已擬好的底稿,炫耀說:‘擬議久矣!諸公以為何如?’三人唯唯稱善。於是喚來吏員,鎖上房門,立即謄清,三人用印封進。①經過一番密謀,一份致嚴世蕃以死罪的判決書從徐相府遞出。”【22, pp.358-359】

注釋①是:“《明史紀事本末》卷五四《嚴嵩用事》。”查該書,其中有這樣的話:

“刑部尚書黃光升、左都御史張永明、大理寺卿張守直亦以為然,依其言具稿詣徐階議之。階固已豫知,姑問稿安在?吏出懷中以進,閱畢曰:‘法家斷案良佳。’延入內庭,屏左右語曰:‘諸君子謂嚴公子當死乎?生乎?’曰:‘死不足贖。’‘然則此案將殺之乎?生之乎?’曰:‘用楊、沈正欲抵死。’階徐曰:‘別自有說。楊、沈事誠犯天下公惡,然楊以計中上所諱,取特旨;沈暗入招中,取泛旨。上英明,豈肯自引為過?一入覽,疑法司借嚴氏歸過於上,必震怒,在事者皆不免,嚴公子騎款段出都門矣。’眾愕然,請更議,曰:‘稍遲,事且泄,從中敗事者必多,事且變。今當以原疏為主,而闡發聚眾本謀,以試上意,然須大司寇執筆。’謝不敢當,群以讓階。階乃出一幅於袖中,曰:‘擬議久矣。諸公以為何如?’皆唯唯。因曰:‘前囑攜印及寫本吏同至,寧忘之乎?’皆曰:‘已至。’即呼入,扃戶令疾書,用印封識,而世蕃不知也。”【37, pp.833-834】

也就是說,張顯清在“死不足贖”之後加上了一個驚嘆號,方舟子也在“死有餘辜”後面放上了一個驚嘆號;張顯清把徐階說的“事且變”和“今當以原疏為主”的順序搞顛倒了,方舟子也顛倒了這個順序。最好笑的是,張顯清把徐階起草的文稿說成是“一份致嚴世蕃以死罪的判決書”,而方舟子也鸚鵡學舌般地說它是“這份致嚴世蕃於死地的判決書”。顯然,他們二人都沒有搞明白這樣的道理:“判決書”就是“定罪書”,而能夠“致某某以死罪”的文書,應該叫做“起訴書”。果然,那份所謂的“判決書”做出了這樣的“判決”:

“請同龍文比擬子罵父律處斬世蕃,量追贓銀二百萬兩。”【30, p. 8791】

一個“請”字,說明它最多不過是一個“判決意向書”——等候最高大法官嘉靖皇帝的“判決”。所以,張顯清本人後來把它改稱為“擬議”。【22, p.361】

抄襲鐵證之九:“判決書”《嚴嵩的末日》第十七段全部抄自《嚴嵩傳》第二十一章第六節《可悲的結局》。儘管文字的相似程度極為明顯,但其中的鐵證確是方舟子與張顯清一樣,把徐階等人炮製出來的構陷文書稱為“致嚴世蕃於死地(罪)的判決書”。誰都知道,所謂“判決書”就是“定罪書”,因此稱“判決書”能夠“致某某於死地”,不僅在邏輯上說不通,在法律上也極為荒謬。

26、“此逆情非常”

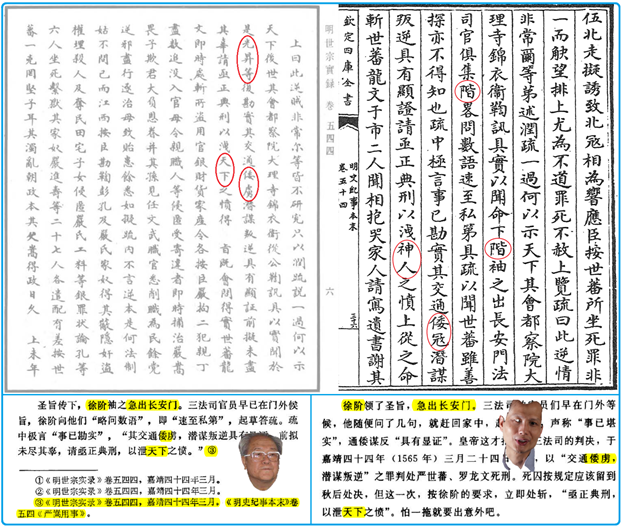

這是《嚴嵩的末日》的第19段話:

“皇帝卻也不信嚴世蕃會謀反,命令三法司再核實。聖諭云:‘此逆情非常,爾等皆不研究,只以潤(林潤)疏說一過,何以示天下後世?其會都察院、大理寺、錦衣衛從公鞠訊,具以實聞。’”

這是《嚴嵩傳》中的相應段落:

“嚴世蕃的逆情如此嚴重,嘉靖皇帝感到十分震驚,命令三法司核實之後再行處決。聖渝云:‘此逆情非常,爾等皆不研究,只以潤(林潤)疏說一過,何以示天下後世?其會都察院、大理寺、錦衣衛從公鞫訊,具以實聞。’②”【22, p.360】

注釋②是:“《明世宗實錄》卷五四四,嘉靖四十四年三月。”

查“台本”《明世宗實錄》卷五四四,其原文是:

“獄上,上曰:此逆賊非常,爾等皆不研究,只以潤疏說一過,何以示天下後世?其會都察院大理寺錦衣衛從公鞫訊,具以實聞。”【30, pp.8791-8792】

查“梁本”《明世宗實錄》卷五四四,其原文是:

“獄上,上曰:此逆非常,爾等皆不研究,只以潤疏說一過,何以示天下後世?其會都察院大理寺錦衣衛從公鞫訊,具以寔聞。”【83, p.8】

也就是說,如果張顯清參考的是“台本”,他將“此逆賊非常”誤做“此逆情非常”;如果他參考的是“梁本”,他將“具以寔聞”誤做“具以實聞”。實際上,根據“必讀書”《明史紀事本末》,相應文字差異更多:

“上覽疏曰:‘此逆情非常,爾等第述潤疏一過,何以示天下?其會都察院、大理寺、錦衣衛鞫訊,具實以聞。’”【37, p.835】

而方舟子放着“必讀書”不讀,第N次與“張顯清本”一模一樣——除了抄襲剽竊之外,還有任何其他解釋嗎?

27、“交通倭虜”

這是《嚴嵩的末日》的第20段話:

“徐階領了聖旨,急出長安門。三法司的官員們早在門外等候,他隨便問了幾句,就趕回家中,起草答疏,聲稱‘事已堪實’,通倭謀反‘具有顯證’。皇帝這才批准了三法司的判決,於嘉靖四十四年三月二十四日下詔,以‘交通倭虜,潛謀叛逆’之罪判處嚴世蕃、羅龍文死刑。死囚按規定應該留到秋後處決,但這一次,按徐階的要求,立即處斬,‘亟正典刑,以泄天下之憤。’怕一拖就要出意外吧。”

這是《嚴嵩傳》的相應段落:

“聖旨傳下,徐階袖之急出長安門。三法司官員早已在門外候旨,徐階向他們‘略問數語’,即‘速至私第’,起草答疏。疏中極言‘事已勘實’,‘其交通倭虜,潛謀叛逆具有顯證,前擬未盡其辜,請亟正典刑,以泄天下之憤。’③”【22, p.360】

“既然‘事已勘實’, ‘具有顯證’,皇帝便於嘉靖四十四年三月二十四日下詔,批准三法司的擬議,以‘交通倭虜,潛謀叛逆’為主罪判處嚴世蕃、羅龍文死刑,立即處斬,嚴嵩及諸孫削官為民,抄沒家資,並指出嚴嵩乃為‘逆本’,對法司未擬其罪表示不悅。” 【22, p.361】

注釋③是:“《明世宗實錄》卷五四四,嘉靖四十四年三月。《明史紀事本末》卷五四《嚴嵩用事》。”

這是《明世宗實錄》的記載:

“於是光昇等復勘實,其交通倭虜、潛謀叛逆具有顯證。前擬未盡其辜,請亟正典刑,以洩天下之憤。”【30, p.8792】

這是《明史紀事本末》的記載:

“命下,階袖之出長安門,法司官俱集。階略問數語,速至私第,具疏以聞。世蕃雖善探,亦不得知也。疏中極言‘事已勘實。其交通倭寇,潛謀叛逆,具有顯證。請亟正典刑,以泄神人之憤’。”【37, p.835】

顯然,張顯清主要是依據《明史紀事本末》寫成上面那段話,但他千不該萬不該,又根據《明實錄》將“倭寇”改成“倭虜”,將“神人”改成“天下”,結果導致方舟子在偷竊之時,連續鑄造了兩樁抄襲鐵證。也許方舟子會狡辯說,他是根據《明實錄》寫成那段話的。如果真的如此,方舟子就需要繼續解釋自己是怎麼把那段話的主語“光昇等”,即刑部尚書黃光升等人,變成首輔徐階的?事實是,不僅《明實錄》說“復勘實”之人是“光昇等”,《國榷》也是那麼說的。【35, p.4010】可是,根據《明史紀事本末》,一切都由徐階一手包辦、親手炮製。天知道張顯清根據什麼非要採信《明史紀事本末》。

抄襲鐵證之十:“倭虜”、“天下”在《嚴嵩傳》中,張顯清根據《明史紀事本末》講述了徐階再次炮製構陷嚴世蕃文書的故事。但他放在引號中的文字,有些來自《明實錄》,而《明實錄》故事的主語是刑部尚書黃光升,不是徐階。方舟子的故事與張顯清的故事一模一樣,他顯然對張顯清的張冠李戴茫然不知。

28、“《明世宗實錄》”

這是《嚴嵩的末日》的第21段:

“當時的史家,多認為嚴世蕃死有餘辜,卻對以莫須有的叛逆之罪處斬不敢苟同。張居正主修的《明世宗實錄》評論此案說‘其罪狀宜坐奸黨之條,豈無可殺哉?乃潤(林潤)疏指為謀逆,法司擬以謀叛,悉非正法也。’支大綸的《皇明永陵編年信史》也是大為不滿:‘比乃咒詛怨望,練兵積粟,通倭誘虜,茫無影響,何以服天下之心哉?內閣頤旨,法官唯諾,刑罰不中,伊誰之咎?’談遷在《國榷》中更是感嘆道:‘嗟乎!三尺法至平也,舍奸黨之正條,坐不軌之苟論,自置相以來,未之聞矣。’其實這是有先例的,當年朱元璋殺宰相胡惟庸,不就也捏造了一個‘通倭謀反’的罪名嗎?有太祖高皇帝做榜樣,徐階想必是心安理得的。”

這是方舟子在寫了五千多字、給出三十多條引文之後,第三次使用書名號,前兩次分別為第11段中的《貪橫蔭臣欺君蠹國疏》,以及第13段中的《南還稿·六月二日出都作》。那麼,方舟子這次連珠炮般地給出的三個書名,能否證明他確實看過這些書呢?當然是不可能的,因為如上所述,方舟子的引文,有多條與《明實錄》、《國榷》相異但卻與張顯清的《嚴嵩傳》相同,因此證明他在撰寫《嚴嵩的末日》之時,根本就不曾參考過那兩部書。他怎麼可能在文章已經接近尾聲之際,突然想起自己應該捧讀這兩套大部頭呢?果然,這段話中的引文全都出現在《嚴嵩傳》中。

原來,張顯清在為徐階構陷嚴世蕃高聲喝彩之際,也對“執政者”提出了非常溫柔的批評,說他們“不以其實有之罪判刑,而以虛捏之詞定罪,這即使是對一個千夫所指的獨夫也是與法制相違背的。”【22, p.362】緊接着,張顯清列舉“某些史家就曾指出過這一點”。所謂“某些”,其實只有三家,也就是方舟子上面提到的那三家。這是“張居正主修的《明世宗實錄》評論此案說”的來源:

“世蕃一凶罔豎子耳。其濁亂朝政,本其父嵩得政日久,上(皇上)末年深居西內,崇事玄修,不復與外庭相接,故得掩蔽聰明,盜弄威福,乃至罄國帑,竭民膏而不足滿其溪壑;塞公道,悖天常而無所用其忌憚,即其罪狀宜坐‘奸黨’之條,豈無可殺哉?乃潤(林潤)疏指為‘謀逆’,法司擬以‘謀叛’,悉非正法也。①”【22, p.362】

注釋①是:“《明世宗實錄》卷五四四,嘉靖四十四年三月。”

看到方舟子連張顯清放在括號里的“林潤”二字都抄襲過來了嗎?實際上,方文此前曾五次提到林潤,其中一次就是照抄張顯清的“聖諭云:‘此逆情非常,爾等皆不研究,只以潤(林潤)疏說一過……’”;所以,即使是一個“半文盲”——這是方舟子在那些沒有高中畢業證書的“方黑”,如羅永浩,的腦門上貼的標籤【102】——,也不需要他的注釋就能知道,所謂“潤疏”就是“林潤的奏疏”。也就是說,方舟子當時沒有任何必要第N次告訴自己的讀者,那個“潤”是指“林潤”。而他之所以非要那麼做,只有一個合理的解釋:他當時已經抄得昏了頭,根本就顧不上什麼前後呼應、上下一致了。

29、“《皇明永陵編年信史》”

張顯清舉出的第二個“史家”就是方舟子所說的“支大綸的《皇明永陵編年信史》”:

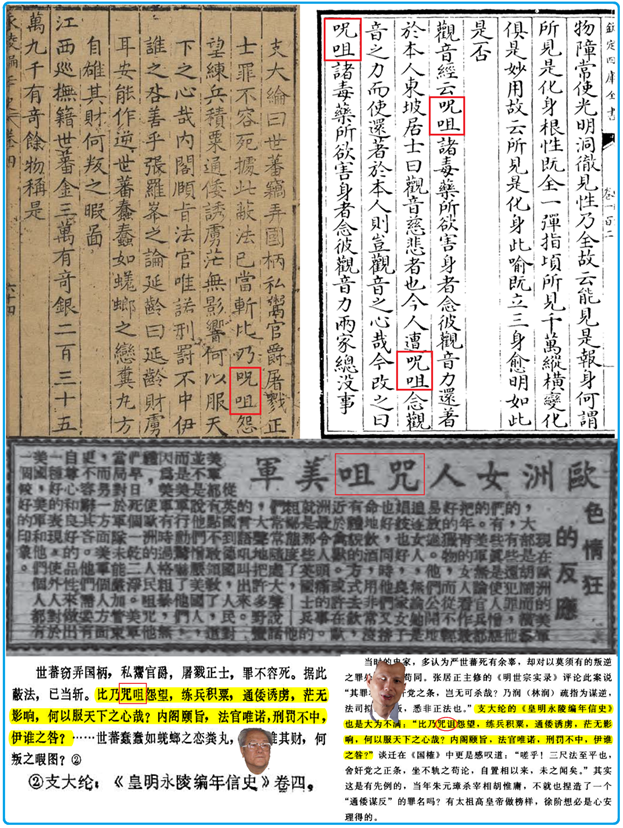

“世蕃竊弄國柄,私鬻官爵,屠戮正士,罪不容死。據此蔽法,已當斬。比乃咒咀怨望,練兵積粟,通倭誘虜,茫無影響,何以服天下之心哉?內閣頤旨,法官唯諾,刑罰不中,伊誰之咎?……世蕃蠢蠢如蜣螂之戀糞丸,方自雄其財,何叛之暇圖?②”【22, p.362】

注釋②是:“支大綸:《皇明永陵編年信史》卷四。”

事實是,所謂的“皇明永陵編年信史”,不過是《世穆兩朝編年史》的兩部分之一——這是《四庫全書總目提要》中的記載:

“【世穆兩朝編年史六卷】(內府藏本)。明支大綸撰。大綸,字華平,嘉善人,萬曆甲戌進士,由南昌府教授擢泉州府推官,謫江西布政司理問,終於奉新縣知縣。是編成於萬曆丙申。所載自嘉靖元年至四十五年,凡四卷。自隆慶元年至六年,凡二卷。前有《項維楨序》,但稱《永陵信史》。據大綸《自序》,蓋先成《世宗編年》,後乃續以《穆宗》雲。”【103】

確實,哈佛大學“哈佛燕京圖書館”收藏的此書明刻本,封面題為《兩朝二陵編年》,開篇第一頁就是《世穆兩朝編年史自序》。1997年,齊魯書社出版的《四庫全書存目叢書補編》收錄此書,題為《明永陵編年信史四卷昭陵編年信史二卷》。請問方舟子:你的“《皇明永陵編年信史》”是啥版本啊?在哪兒看到的啊?

好笑的是,方舟子在炮製《嚴嵩的末日》一文時,對張顯清的《嚴嵩傳》一直都是虔誠地照抄;可是,在抄到“支大綸的《皇明永陵編年信史》”時,他卻心血來潮,非要自作聰明地把原文中的“咒咀”改成了“咒詛”。他顯然不知道,“咒咀”乃是佛教用語,早在宋朝時就已流行,直到民國時代仍被普遍使用【104】;並且,《辭海》就有該詞條,說它 “亦作咒詛”。【105】換句話說就是,方舟子畫蛇添足,不是徒勞無功,而是鑄造了一個他根本就沒有看過“支大綸的《皇明永陵編年信史》”的鐵證。

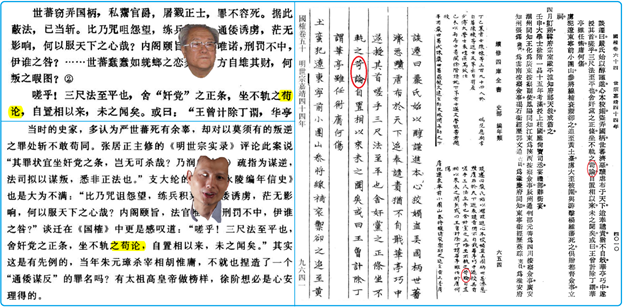

抄襲鐵證之十一:“咒詛”雖然方舟子在抄襲張顯清之際顯得近乎“愚忠”,但其“炫耀才學”的本能又驅使他不時地耍點兒小聰明,即改動個別文字或標點符號。上圖顯示方舟子在從《嚴嵩傳》抄錄“支大綸的《皇明永陵編年信史》”時,將張顯清抄錄的“咒咀”(下左)改為“咒詛”(下右),顯然是以為張顯清抄錯了。實際上,支大綸的原文就是“呪咀”(上左),該詞彙早在宋代就已流行,所以蘇軾才會在一篇短文中多次使用它(上右);民國時代,這個詞彙甚至被用於新聞報道的標題(中)【106】。

30、“坐不軌之苟論”

張顯清舉出的第三個“史家”就是方舟子所說的“談遷”:

“嗟乎!三尺法至平也,舍‘奸黨’之正條,坐不軌之苟論,自置相以來,未之聞矣。或曰:‘王曾計除丁謂,華亭(徐階)雖任術,庸何傷?’①”【22, pp.362-363】

注釋①是:“談遷:《國榷》卷六四。”查該書,談遷的原文是:

“談遷曰:嚴氏始以醇謹進,心本狡媚,盜弄國柄。世蕃濟惡,黷虐布於天下。迨奉譴責,猶不自戢。華亭巧中,遂授其首。嗟乎!三尺法至平也,舍奸黨之正條,坐不軌之苛論,自置相以來,未之聞矣。或曰,王曾計除丁謂,華亭雖任術,庸何傷?”【35, p.4010】

也就是說,張顯清把“苛論”誤抄成了“苟論”。從字面上看,“苛論”是“苛刻之論”的意思,天知道“苟論”的含義是啥。顯然,語文狀元方舟子見多識廣,對這個“苟論”見慣不怪,本能般地抄襲了過來。

抄襲鐵證之十二:“苟論”張顯清在《嚴嵩傳》中抄錄談遷在《國榷》中的評論時,誤把“苛論”抄成“苟論”,而方舟子對之照抄無誤。左圖顯示《國榷》三個不同版本(從左至右:中華書局1958年排印版、1996年上海古籍出版社影印版、浙江古籍出版社 2012年影印版)的頁面,顯示談遷說的都是“苛論”。

31、“胡惟庸通倭謀反”

那麼,方舟子所說的“當年朱元璋殺宰相胡惟庸,不就也捏造了一個‘通倭謀反’的罪名嗎”是怎麼回事呢?這是《嚴嵩傳》的相應文字:

“《大明律》對死刑有明確而嚴格的律文規定,但在實際執行時卻有很強的隨意性。最高統治者為了按照自己的意志處死某人,往往牽強附會或者虛構罪狀,以便使之符合某一死罪條款,而且所定罪名越是驚人,越是罪大惡極越好。明太祖在處死丞相胡惟庸時,除‘謀反’罪外,又給之加上莫須有的‘通倭’、‘通虜’的‘謀叛’罪。……這次徐階為了殺掉嚴世蕃,又仿照太祖誅殺胡惟庸之例,給其定了圖謀舉兵造反和通倭、通虜的‘叛逆’之罪。”【22, pp.361-362】

所謂“太祖誅殺胡惟庸”事,《明史》、《明實錄》、《明史紀事本末》、《國榷》均有記載,儘管就其細節而言,不乏疑點,但大致來說,向來鮮有異議。只是到了1934年,張顯清的導師吳晗發表《胡惟庸黨案考》一文【107】,結果把它弄成一樁懸案【108】。由於吳晗在新中國的地位——他在1955年成為中科院的“學部委員”,是其中的唯一“明史專家”【109】;1956年,吳晗成為中科院歷史研究所第二所的“指導委員”、1961年當選北京市歷史學會會長【110】; 1962年,吳晗在中央高級黨校開辦明史講座【111】;他的《朱元璋傳》在新中國出了兩版,都是因為他要按照毛澤東的意見進行修改【112, pp.297-300】——,他的觀點也因此近乎正統觀點,被包括張顯清、方舟子在內的一大幫人所接受。

事實是,朱元璋誅殺胡惟庸是在洪武十三年;而根據《明史》,“惟庸既死,其反狀猶未盡露。……十九年十月,林賢獄成,惟庸通倭事始著。”【34, p.7908】也就是說,胡惟庸通倭之罪,是在他死後六年才爆發的。所以,連吳晗也說,“洪武十三年正月胡惟庸被誅時的罪狀”只有如下四條:毒死劉基、阻隔占城貢使、私給文臣以沒官婦女、枉法撓政,朋比為奸。【107】這是吳晗總結“胡惟庸黨案之真相”:

“胡案的組織過程,根據當時的公私紀載,很顯然地擺露在我們的目前。在胡案初起時胡氏的罪狀只是擅權植黨,這條文拿來殺胡惟庸有餘,要用以牽蔓諸勛臣宿將卻未免小題大做。在事實上有替他製造罪狀的必要。明代的大患是南倭北虜,人臣的大罪是結黨謀叛,於是明太祖和他的秘書們便代替胡氏設想,巧為造作,弄一個不相干的從未到過北邊的江蘇人封績,叫他供出胡惟庸通元的事跡,算作胡黨造反的罪狀。後來又覺得有破綻,便強替封績改籍為河南人,改身份為元遺臣,又叫他攀出李善長,引起第二次屠殺。一面又隨便揀一個黨獄中人林賢,捏造出一串事跡,算他通倭。”(同上。)

十年後,吳晗的《由僧缽到皇權》一書出版,上面這段話被精煉成這樣:

“胡惟庸之死只是這件大屠殺案的一個引子,公布的罪狀是擅權枉法。以後朱元璋要殺不順眼的文武臣僚,便拿胡案做底子,隨時加進新罪狀,把它放大、發展。一放為私通日本,再放為私通蒙古。日本和蒙古,‘南倭北虜’,是當時兩大敵人,通敵當然是謀反。三放又發展為串通李善長謀逆,最後成為藍玉謀逆案。”【113】

《由僧缽到皇權》又名《明太祖》,該書在經“重新寫過”之後,於1949年以《朱元璋傳》為名出版,而上面這段話被放在第五章《恐怖政治》第一節《大屠殺》中。【114】再到後來,這段話變成這樣:

“從胡惟庸被殺以後,胡案成為朱元璋進行政治鬥爭的方便武器,凡是怨望的、跋扈的、對皇家統治有危險的文武官員,都陸續羅織為胡黨,處死抄家。胡惟庸的罪狀也隨着統治階級內部矛盾的發展而發展,隨時擴大。其後增加的罪狀是私通日本,接着又是私通蒙古。日本和蒙古是當時兩大敵人,通敵當然是謀反了。”【115】

據《吳晗傳》的作者說,上段文字在“舊稿本”和新版本中完全相同。【112, p.309】所謂“舊稿本”當指《朱元璋傳》的1955年本,而“新版本”是指該書的1965年版。據張顯清說,“新版本”問世後,吳晗還曾贈給他一本“留念”。【116】可是,還不到三十年,張顯清卻說什麼“明太祖在處死丞相胡惟庸時,除‘謀反’罪外,又給之加上莫須有的‘通倭’、‘通虜’的‘謀叛’罪。”這不就是所謂的“咄咄怪事”嗎?

實際上,就在《嚴嵩傳》中,張顯清剛剛還曾說過“洪武十三年(公元1380年)正月,太祖以‘竊持國柄’, ‘擅作威福’和‘謀反’罪誅丞相胡惟庸”【22, p.107】、“洪武十九年,原丞相胡惟庸又增‘通倭謀叛’之罪”【22, p.245】這樣的話。也就是說,張顯清明明知道胡惟庸的“通倭謀叛”之罪並不是“明太祖在處死丞相胡惟庸時……加上”的。

而方舟子呢?他從1993年起就通過抄襲吳晗的《朱元璋傳》來“亂侃明史”,在其第三次“亂侃”時就說“胡是明朝的最後一位宰相,據朱的指控,胡裡通外國,自日本請了四百浪人暗算朱元璋(真有意思)。”【117】在第七次“亂侃”時,方舟子曾根據吳晗在《朱元璋傳》中說的“在明以前,士大夫是和皇家共存共治的”這一論斷,胡謅什麼在明代以前,皇帝與大臣之間是“相親相敬的准朋友關係”,只是在朱元璋手中,“這種准朋友關係”才“完全變成了主僕關係”。【118】到了1994年初,方舟子還專門抄襲《朱元璋傳》第五章第一節寫成《明初的酷刑》一文。【119】所以說,方舟子對胡惟庸通倭案的“真相”,至少是吳晗所說的“真相”,根本不可能不知道。但是,為了給陰毒的徐階開脫,製造“構陷有理”的輿論,他就故意照抄張顯清——這實際上也是他後來“打假”的慣用招數,即通過“裝瘋賣傻”來構陷他人。

事實是,《明史·胡惟庸傳》【34, pp.7906-7908】、《國榷·卷七·洪武十三年》【35, pp.581-597】都只提“通倭”,而沒有“通倭謀反”;《明太祖實錄》和《明史紀事本末·胡蘭之獄》則連“通倭”二字都不曾出現過。那麼,張口“明世宗實錄”、閉口“國榷”的方舟子,到底是從哪兒搞來的“通倭謀反”這個罪名呢?

抄襲鐵證之十三:構陷有理為了給徐階構陷嚴嵩找台階,張顯清在明明知道“明太祖在處死丞相胡惟庸時”不曾給他“加上莫須有的‘通倭’、‘通虜’的‘謀叛’罪”的情況下,非要那麼說。同樣,方舟子對“胡惟庸黨案”也相當了解,因為他在三年前幾乎翻爛了吳晗的《朱元璋傳》;但為了製造“徐階構陷嚴嵩有前例可循”的輿論,他也和張顯清一樣,非要說朱元璋“當年”在誅殺胡惟庸時“也捏造了一個‘通倭謀反’的罪名”。上圖左側為吳晗《胡惟庸黨案考》中一個頁面的局部截圖,顯示吳晗承認,朱元璋在洪武十三年給胡惟庸定罪時,根本就沒有“通倭”罪;上圖右側從上至下為張顯清《嚴嵩傳》和方舟子《嚴嵩的末日》局部截圖。

|

|

| ||||

|

|

| 實用資訊 | |

|

|

| 一周點擊熱帖 | 更多>> |

| 一周回復熱帖 |

| 歷史上的今天:回復熱帖 |

| 2020: | ▲沉思:關於萬維讀者網’立場 | |

| 2020: | 大地震:上帝說《聖經》與 新神學 | |

| 2019: | 自私從而低能、處於低級自組織低級協同 | |

| 2019: | 《五燈會元》禪宗公案解(2) | |

| 2018: | ? U Might Consider 2 Split Your Life | |

| 2018: | 554、EPR問題—探索真實世界的論戰 | |

| 2017: | (2)為什麼我對中國文化持基本否定態 | |

| 2017: | “‘亻’徵召”之“基礎科學”博士篇 | |

| 2016: | 上帝保佑惡霉厲勊 | |

| 2016: | 魏中軍:輸贏究竟是誰? | |